「霊界物語」の版間の差分

(→数の単位) |

(→著述の様子) |

||

| (同じ利用者による、間の13版が非表示) | |||

| 35行目: | 35行目: | ||

その物語は明治32年7月から33年8月にかけて一度執筆された。その数は500余巻に上る<ref>{{rm09|5|0001|序文}}:「五百有余巻」。和綴じの冊子で500余だと思われる。{{rm|1|9|雑草の原野}}には、霊界で見た光景だが「五百六十七」冊と記されている。</ref>。秘蔵され、2~3人の熱心な信者のみに閲覧を許していた。しかしこれを読んだ一部の者が全部焼き棄ててしまった。その後再び筆を執ろうと思ったが、神界から許されなかった。<ref>{{rm09|5|0001|序文}}による。</ref> | その物語は明治32年7月から33年8月にかけて一度執筆された。その数は500余巻に上る<ref>{{rm09|5|0001|序文}}:「五百有余巻」。和綴じの冊子で500余だと思われる。{{rm|1|9|雑草の原野}}には、霊界で見た光景だが「五百六十七」冊と記されている。</ref>。秘蔵され、2~3人の熱心な信者のみに閲覧を許していた。しかしこれを読んだ一部の者が全部焼き棄ててしまった。その後再び筆を執ろうと思ったが、神界から許されなかった。<ref>{{rm09|5|0001|序文}}による。</ref> | ||

| − | 大正10年(1921年)旧9月8日(新10月8日)王仁三郎に「明治31年に神より開示しておいた霊界の消息を発表せよ」という神命が下ったため、霊界の物語を発表する決心を定めた。しかしその年の春から<ref> | + | 大正10年(1921年)旧9月8日(新10月8日)王仁三郎に「明治31年に神より開示しておいた霊界の消息を発表せよ」という神命が下ったため、霊界の物語を発表する決心を定めた。しかしその年の春から<ref>王仁三郎は大正10年2月12日から6月17日まで投獄されていたが、春ということは、監獄(拘置所)の中で、ということになる。</ref>目を病み、頭が痛み、執筆が自由に出来なかった。無理に執筆しようとすると、たちまち目と頭が痛くなるという状態であった<ref>{{rm09|56|0001|序文}}には「非常に健康を害し、日夜病気に苦み悩み到底一時間と坐つて居ることの出来ない状態でありました」と記されている。</ref>。そのため神命が降ってもすぐに着手せずにいたところ、17日の夜、寝ている王仁三郎の枕元に教祖(出口直)の神霊が現れ、指示棹で畳を3~4回、馬に鞭打つように叩いた。王仁三郎は直ちに起き上がり「明日から口述に着手しますから安心して下さい」と言うと教祖はニッコリとして姿を隠した。18日の朝に神教があり「汝は執筆しなくてよい。神は汝の口を借りて口述するから、[[外山豊二]]・[[加藤明子]]・[[桜井重雄]]・[[谷口正治]]の4人に筆録させよ」と命じられ、その日(新10月18日)から口述・筆録という方法で霊界物語の著述が開始された。<ref>{{rm09|73|0001|序文}}には「顧みれば大正十年十月十八日(旧暦九月十八日)'''天津神の神示と開祖神霊の請求により'''」と記されている。</ref> |

| + | |||

| + | 〔この項は主に{{rm09|2|0001|序}}及び{{rm09|8|0003|総説}}の記述による〕 | ||

== 著述の様子 == | == 著述の様子 == | ||

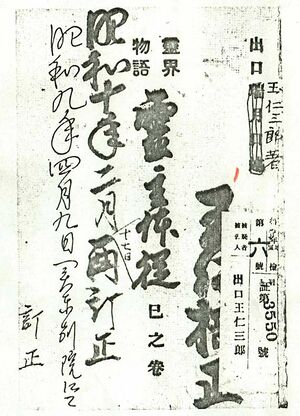

[[ファイル:第10巻総説歌の直筆原稿.jpg|thumb|[[霊界物語]]{{rm09|10|0003|総説歌}}の原稿。[[王仁三郎]]の直筆。]] | [[ファイル:第10巻総説歌の直筆原稿.jpg|thumb|[[霊界物語]]{{rm09|10|0003|総説歌}}の原稿。[[王仁三郎]]の直筆。]] | ||

| + | [[ファイル:霊界物語を口述する出口王仁三郎(大正11年).jpg|thumb|霊界物語の口述風景。口述台の上に横臥している王仁三郎。[[由良]]の[[秋田別荘]]にて。]] | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

* 200字詰め(1行20字詰め×10行)の原稿用紙が使われた。(写真参照) | * 200字詰め(1行20字詰め×10行)の原稿用紙が使われた。(写真参照) | ||

| + | * 霊界物語の口述はほとんど、布団の上に横たわったままで行われた。一冊の参考書も用いられずに口述された。筆録者は速記法ではなく、原稿用紙に文字を筆録して行った。清書したらそれを読み上げ、誤りがあれば王仁三郎の指示によって訂正された。口述開始前に王仁三郎は30分ほど、かすかなイビキをかいて寝ることが多かった。やがて眠りから覚めると直ちに口述が開始された。一度口を開くと淀みなく口述し、途中で言い直すことはなかった。<ref name="B195401c4111">『[[大本七十年史]] 上巻』「{{obc|B195401c4111|物語の発表}}」</ref> | ||

| + | * 口述している場面が寒い地方だと、王仁三郎は夏でも布団をかけ、ときには炬燵まで入れて口述が続けられた。逆に熱い地方だと、冬でも布団を外して、団扇で仰ぎながら口述がされた。また、登場人物が何か苦痛を受けた場面では、王仁三郎も同じように苦痛を受けた。<ref name="B195401c4111" /> | ||

| + | * 筆録者によると、口述は全く霊感状態でなされたと思われる時もあり、霊感と共に過去の霊的体験を自分で整理しながら口述されている時もあり、また人間的意識のままで口述された時もあった。<ref name="B195401c4111" /> | ||

| + | * 口述の最中に、筆録者が分からない部分を尋ねると王仁三郎は叱った。〈王仁三郎は「文章がカイコの糸のようにスルスルスルと出てくるので、途中で止められると糸が切れるようになるのんじゃ」と、叱る理由を説明した〉。<ref>『巨人出口王仁三郎』183頁</ref> | ||

| + | * 後には「口述台」が作られて、王仁三郎はその上で口述をした。<ref name="B195401c4111" /> | ||

| + | * [[天祥地瑞]](第73~81巻)の口述はそれまでとは変わり、王仁三郎は斎戒沐浴して、羽織袴を着用し、静座の姿勢で口述された。<ref name="B195402c52210">『[[大本七十年史]] 下巻』「{{obc|B195402c52210|『天祥地瑞』の口述}}」</ref> | ||

| − | == | + | == 著述期間 == |

王仁三郎は大正10年(1921年)10月18日(旧9月18日)から口述を開始し、同12年5月までの20ヶ月間は毎月、月の大半を費やして口述を行い、第63巻までの口述を終えた<ref>ただし第1巻は第12章までは機関誌『[[神霊界]]』大正10年2月に掲載された「[[回顧録]]」を元に書き直したものである。</ref>。この63巻までの平均口述日数は約4.8日で、最短では2日間で口述を終えている([[第46巻]])。(全巻の平均口述日数もやはり約4.8日である。→「[[#口述日数]]」) | 王仁三郎は大正10年(1921年)10月18日(旧9月18日)から口述を開始し、同12年5月までの20ヶ月間は毎月、月の大半を費やして口述を行い、第63巻までの口述を終えた<ref>ただし第1巻は第12章までは機関誌『[[神霊界]]』大正10年2月に掲載された「[[回顧録]]」を元に書き直したものである。</ref>。この63巻までの平均口述日数は約4.8日で、最短では2日間で口述を終えている([[第46巻]])。(全巻の平均口述日数もやはり約4.8日である。→「[[#口述日数]]」) | ||

| 52行目: | 58行目: | ||

約9年後の昭和8年(1933年)10月4日(旧8月15日)から[[天祥地瑞]]の口述が開始され、翌9年8月15日(旧7月6日)までに第73~81巻の9巻が口述された。 | 約9年後の昭和8年(1933年)10月4日(旧8月15日)から[[天祥地瑞]]の口述が開始され、翌9年8月15日(旧7月6日)までに第73~81巻の9巻が口述された。 | ||

| + | |||

| + | 霊界物語の著述に費やされた歳月はざっくり言って、大正10年(1921年)10月から大正15年(1926年)7月までの4年9ヶ月間と、昭和8年(1933年)10月から昭和9年(1934年)8月までの10ヶ月間の、合計'''5年7ヶ月間'''である。これは足掛けの歳月であり、日数の合計は'''393日間'''になる(→「[[#口述日数]]」)。 | ||

→詳細は「[[#各巻の口述日と初版発行日]]」を見よ | →詳細は「[[#各巻の口述日と初版発行日]]」を見よ | ||

| 57行目: | 65行目: | ||

* 通巻第567章({{rm|14|17|一寸一服}})は大正11年(1922年)3月25日(旧2月27日)に口述した。この第14巻は旧2月25日・26日・27日の三日間で口述した(日付の一桁目が5・6・7になっている)。 | * 通巻第567章({{rm|14|17|一寸一服}})は大正11年(1922年)3月25日(旧2月27日)に口述した。この第14巻は旧2月25日・26日・27日の三日間で口述した(日付の一桁目が5・6・7になっている)。 | ||

* 大正11年(1922年)11月11日(旧9月23日)11時に通巻第1111章({{rm|41|7|忍術使}})の口述を終えている。(同じ日に第41巻第7章から第12章まで計6章を口述している) | * 大正11年(1922年)11月11日(旧9月23日)11時に通巻第1111章({{rm|41|7|忍術使}})の口述を終えている。(同じ日に第41巻第7章から第12章まで計6章を口述している) | ||

| + | * {{rm|46|14|打合せ}}の末尾に「本日午前九時より午後十一時まで十四時間に原稿紙八百一枚を口述し終れり。これ今日までのレコード也」と記されている。1時間に約57枚分、口述したことになる。 | ||

== 輯巻篇章 == | == 輯巻篇章 == | ||

2024年6月6日 (木) 15:01時点における最新版

この項目はまだ書きかけです。内容が不十分だったり不明瞭だったりします。

霊界物語(れいかいものがたり)は、出口王仁三郎の主著。大本の二大教典の一つ。全81巻あり、大正10年から15年にかけて第72巻までが、昭和8年から9年にかけて残りの9巻が著述された。ただし冊数は83冊ある(#巻数)。

その多くは、王仁三郎自身が筆を走らせたのではなく、王仁三郎は口述するだけで、それを複数の側近が交代で筆録するという方法で著述されている。

物語の内容は、王仁三郎が明治31年の高熊山修業の際に霊界で見聞した出来事である。太古の神代の地球を舞台に、国祖が隠退に至る経緯(第1~4巻)と、国祖隠退後の世界で五六七の世を建設するための三五教の宣伝使たちの活躍(第5巻~)が描かれる。その世界救済の経綸の中心にいるのは神素盞嗚大神(以下「素尊」)であり、霊界物語の主人公は素尊だと言える。しかし実際には素尊はあまり登場しない。それぞれのエピソードごとに主役格の登場人物がおり、ドラマが展開して行く。また、太古の神代の物語だけではなく、王仁三郎の青年時代の自叙伝(第37~38巻)や大正13年の蒙古入りの記録(入蒙記)、神諭や祝詞(どちらも第60巻)、讃美歌(第61~62巻)なども収録されている。

→あらすじを知りたい場合は「霊界物語のあらすじ」

→出版社ごとの特徴を知りたい場合は「霊界物語の諸本」

目次

概要

- 著述は基本的に王仁三郎が口述し、30数名の筆録者が書記した。一部、王仁三郎が直接書記した部分もある。→ 「#筆録者」

- 大正10年(1921年)から15年にかけて72巻が、昭和8年(1933年)から9年にかけて9巻(天祥地瑞)が書かれた。

- 王仁三郎は口述開始の時に筆録者の一人の桜井重雄に「三界通覧」という書名にしようかと言っていたが、最終的には「霊界物語」になった[1]。

- 霊界物語の「霊界」とは「霊妙な世界」の意味であり、顕界(現界)・幽界(地獄界)・神界(天界)の三界の総称である[2]。

- 「ただ私は神示のまま、工作して口述するばかりであります」〔第5巻序文#〕

巻数

- 霊界物語は「81巻83冊」ある。第64巻が上・下の2冊に分かれており、他に番外編として「入蒙記」が1冊ある。そのため巻数としては第81巻までしかないが、冊数は83冊ある。

- 霊界物語は全部で120巻になる予定だった。[3] [4] [5]

- 最初は神に、360字詰め原稿用紙400枚を1巻とし、36巻を1集として48集、つまり1728巻口述せよと命じられたが、それでは1年に1集ずつ口述したとしても48年間を要するので、神界にお願いして120巻にしてもらった[6]。

- 第5巻には、全5巻で終わる予定だったと記されている。[7]

- 第8巻には、全12冊で終わる予定だったと記されている。[8]

- 第二次大本事件で投獄されていた王仁三郎は側近に手紙を出し(時期不明)、タイプライターを習っておくようにと命じた。出獄後、霊界物語の残り39巻を口述するつもりだったようである。[9] [10]

- 昭和21年(1946年)2月の愛善苑発足後も、王仁三郎は霊界物語の続きを口述することに熱意を燃やしていた。しかし8月に病気で絶対安静状態となり、続きが口述されることはなかった。王仁三郎昇天後に森良仁が次のように語っている。「愛善苑は若い者たちでやれるようになった、自分は、これからゆつくり霊界物語を口述して、完成したいと仰せになり、構想もお話し下すつていました。暑いとき寒いとき、その時々で場所を変えよう、人の来ないところにしようではないか、それに、二三人で、のんびりやろうなどとも仰言られますので、たのしみにして居りました。しかし、御発病のためお供が出来ずまことに残念でした」[11]。

著述の動機

霊界物語は基本的に、明治31年(1898年)の高熊山修業の際に王仁三郎(当時は上田喜三郎)の霊眼に映じた霊界の出来事を記したものである。

その物語は明治32年7月から33年8月にかけて一度執筆された。その数は500余巻に上る[12]。秘蔵され、2~3人の熱心な信者のみに閲覧を許していた。しかしこれを読んだ一部の者が全部焼き棄ててしまった。その後再び筆を執ろうと思ったが、神界から許されなかった。[13]

大正10年(1921年)旧9月8日(新10月8日)王仁三郎に「明治31年に神より開示しておいた霊界の消息を発表せよ」という神命が下ったため、霊界の物語を発表する決心を定めた。しかしその年の春から[14]目を病み、頭が痛み、執筆が自由に出来なかった。無理に執筆しようとすると、たちまち目と頭が痛くなるという状態であった[15]。そのため神命が降ってもすぐに着手せずにいたところ、17日の夜、寝ている王仁三郎の枕元に教祖(出口直)の神霊が現れ、指示棹で畳を3~4回、馬に鞭打つように叩いた。王仁三郎は直ちに起き上がり「明日から口述に着手しますから安心して下さい」と言うと教祖はニッコリとして姿を隠した。18日の朝に神教があり「汝は執筆しなくてよい。神は汝の口を借りて口述するから、外山豊二・加藤明子・桜井重雄・谷口正治の4人に筆録させよ」と命じられ、その日(新10月18日)から口述・筆録という方法で霊界物語の著述が開始された。[16]

著述の様子

- 200字詰め(1行20字詰め×10行)の原稿用紙が使われた。(写真参照)

- 霊界物語の口述はほとんど、布団の上に横たわったままで行われた。一冊の参考書も用いられずに口述された。筆録者は速記法ではなく、原稿用紙に文字を筆録して行った。清書したらそれを読み上げ、誤りがあれば王仁三郎の指示によって訂正された。口述開始前に王仁三郎は30分ほど、かすかなイビキをかいて寝ることが多かった。やがて眠りから覚めると直ちに口述が開始された。一度口を開くと淀みなく口述し、途中で言い直すことはなかった。[17]

- 口述している場面が寒い地方だと、王仁三郎は夏でも布団をかけ、ときには炬燵まで入れて口述が続けられた。逆に熱い地方だと、冬でも布団を外して、団扇で仰ぎながら口述がされた。また、登場人物が何か苦痛を受けた場面では、王仁三郎も同じように苦痛を受けた。[17]

- 筆録者によると、口述は全く霊感状態でなされたと思われる時もあり、霊感と共に過去の霊的体験を自分で整理しながら口述されている時もあり、また人間的意識のままで口述された時もあった。[17]

- 口述の最中に、筆録者が分からない部分を尋ねると王仁三郎は叱った。〈王仁三郎は「文章がカイコの糸のようにスルスルスルと出てくるので、途中で止められると糸が切れるようになるのんじゃ」と、叱る理由を説明した〉。[18]

- 後には「口述台」が作られて、王仁三郎はその上で口述をした。[17]

- 天祥地瑞(第73~81巻)の口述はそれまでとは変わり、王仁三郎は斎戒沐浴して、羽織袴を着用し、静座の姿勢で口述された。[19]

著述期間

王仁三郎は大正10年(1921年)10月18日(旧9月18日)から口述を開始し、同12年5月までの20ヶ月間は毎月、月の大半を費やして口述を行い、第63巻までの口述を終えた[20]。この63巻までの平均口述日数は約4.8日で、最短では2日間で口述を終えている(第46巻)。(全巻の平均口述日数もやはり約4.8日である。→「#口述日数」)

同12年7月以降はペースが落ち、蒙古入りと帰国後の収監(同13年2月から11月まで)などもあって口述しない期間が続き、同15年7月までに11巻(現在の巻番号だと第64巻上下から第72巻までと入蒙記を入れた11冊)を終えた。

約9年後の昭和8年(1933年)10月4日(旧8月15日)から天祥地瑞の口述が開始され、翌9年8月15日(旧7月6日)までに第73~81巻の9巻が口述された。

霊界物語の著述に費やされた歳月はざっくり言って、大正10年(1921年)10月から大正15年(1926年)7月までの4年9ヶ月間と、昭和8年(1933年)10月から昭和9年(1934年)8月までの10ヶ月間の、合計5年7ヶ月間である。これは足掛けの歳月であり、日数の合計は393日間になる(→「#口述日数」)。

→詳細は「#各巻の口述日と初版発行日」を見よ

- 通巻第567章(第14巻第17章「一寸一服」#)は大正11年(1922年)3月25日(旧2月27日)に口述した。この第14巻は旧2月25日・26日・27日の三日間で口述した(日付の一桁目が5・6・7になっている)。

- 大正11年(1922年)11月11日(旧9月23日)11時に通巻第1111章(第41巻第7章「忍術使」#)の口述を終えている。(同じ日に第41巻第7章から第12章まで計6章を口述している)

- 第46巻第14章「打合せ」#の末尾に「本日午前九時より午後十一時まで十四時間に原稿紙八百一枚を口述し終れり。これ今日までのレコード也」と記されている。1時間に約57枚分、口述したことになる。

輯巻篇章

霊界物語は12巻を一組として「輯」と呼ぶ[21]。各巻は数個の「篇」に分かれ、その篇はさらに数個の「章」に分かれている。

輯

それぞれ輯には題名が付けられており、1巻ごとに十二支の名前が与えられている。たとえば第1巻は「霊主体従 子の巻」と呼ばれる。次のように計7輯から成る。

| 輯 | 巻 | 輯題 | 冊数 |

|---|---|---|---|

| 1 | 第1~12巻 | 霊主体従(れいしゅたいじゅう) | 12冊 |

| 2 | 第13~24巻 | 如意宝珠(にょいほっしゅ) | 12冊 |

| 3 | 第25~36巻 | 海洋万里(かいようばんり) | 12冊 |

| 4 | 第37~48巻 | 舎身活躍(しゃしんかつやく) | 12冊 |

| 5 | 第49~60巻 | 真善美愛(しんぜんびあい) | 12冊 |

| 6 | 第61~72巻 | 山河草木(さんかそうもく) | 14冊(注) |

| 7 | 第73~81巻 | 天祥地瑞(てんしょうちずい) | 9冊 |

| 合計 | 83冊 | ||

(注)山河草木に巻外の特別篇として「入蒙記」が入っており、また第64巻が上・下の2冊あるので14冊になる。

山河草木の後は「千山万水(せんざんばんすい)」という輯題になる予定で第73巻と第74巻が口述された[22]。しかし第67巻が『王仁蒙古入記』と題して出版され、第71巻(現・第64巻下)が発禁となり2巻減ったため、第73・74巻は第71・72巻に改められ山河草木の中に収まった。

巻篇章

篇も章もそれぞれ番号と題名が付いているが、章の番号は篇ごとに第1章から始まるのではなく、巻を通した連番になっている。たとえば第1篇が第5章まである場合、第2篇は第6章から始まる。

また、章題の後ろには第1巻から累計した章番号(仮に「通巻章番号」と呼ぶことにする)が付いている。

章の総数は2108個あるが、通巻章番号は1から2047までしかない。理由は後述。 →「#篇と章の数」

輯巻篇章の呼称変更

現在のような輯巻篇章の編成になったのは第25巻初版(大正12年5月発行)からである。次の3点が改められた。[23] [24] [25] [26]

- 12巻ずつ題名を付けることになった。

- 「篇」「章」「節」と呼んでいたものを「巻」「篇」「章」に呼び改めた。

- 各巻を十二支の名で呼ぶことになった。

従って、

- 第24巻までの初版には「霊主体従」や「如意宝珠」という題名は付いていない。

- 第24巻までの初版の題名は「霊界物語 第二十四篇」等になっている。

- 第25巻初版以降の題名は「霊界物語 海洋万里 子の巻」等になっている。

各巻の口述日と初版発行日

次の表は、霊界物語各巻の口述日、口述日数、初版の発行日をまとめたものである。

- 口述日は、序文や総説などを除いた本文のみの口述日(各章の末尾に記してあるもの)である。過去に機関誌に掲載されたものや、講演録なども除いてある。(詳細は各巻の脚注を参照)

- 口述日が不明な章が9章ある。(第6巻第28章、第60巻第14~19章、第61巻第4~5章)

- 入蒙記は、最初は霊界物語第67巻として口述された[27]。しかし霊界物語としては出版されず、上野公園(王仁三郎の筆名)著『王仁蒙古入記』という単行本として大正14年(1925年)2月に刊行された。その後、大幅に改訂されたものが、昭和10年(1935年)4月に刊行された『出口王仁三郎全集 第六巻』に「入蒙記」という題名で収録された。戦後、霊界物語の山河草木に番外の特別篇として加えられた。

| 現在の 巻番号 |

口述時の 巻番号 |

口述日 | 口述日数 | 初版発行時の 巻番号 |

初版発行日 | 発行順序 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 1 | 大正10年10月18~26日[注A 1] [注A 2] | 9日間[注A 3] | 1 | 大正10年12月30日 | 1 |

| 2 | 2 | 大正10年10月26~11月4日、6日、8日、9日[注A 1] | 13日間 | 2 | 大正11年1月27日 | 2 |

| 3 | 3 | 大正10年11月13~18日、20日、28日、29日、12月6~10日 | 14日間 | 3 | 大正11年3月3日 | 3 |

| 4 | 4 | 大正10年12月15~29日 | 15日間 | 4 | 大正11年3月30日 | 4 |

| 5 | 5 | 大正11年1月4~7日、9~14日 | 10日間 | 5 | 大正11年4月15日 | 5 |

| 6 | 6 | 大正11年1月16~18日、20~24日[注A 4] | 8日間 | 6 | 大正11年5月10日 | 6 |

| 7 | 7 | 大正11年1月30~2月2日 | 4日間 | 7 | 大正11年5月31日 | 7 |

| 8 | 8 | 大正11年2月6~10日 | 5日間 | 8 | 大正11年6月15日 | 8 |

| 9 | 9 | 大正11年2月12~17日 | 6日間 | 9 | 大正11年7月5日 | 9 |

| 10 | 10 | 大正11年2月19日、21~23日、25~27日 | 7日間 | 10 | 大正11年8月20日 | 11 |

| 11 | 11 | 大正11年2月28~3月1日、3日、4日[注A 5] | 4日間 | 11 | 大正11年9月10日 | 12 |

| 12 | 12 | 大正11年3月6~7日、9~11日[注A 6] | 5日間 | 12 | 大正11年9月30日 | 13 |

| 13 | 13 | 大正11年3月16~18日、20~21日 | 5日間 | 13 | 大正11年10月30日 | 14 |

| 14 | 14 | 大正11年3月23~25日 | 3日間 | 14 | 大正11年11月15日 | 15 |

| 15 | 15 | 大正11年3月31~4月4日[注A 7] | 5日間 | 15 | 大正11年12月5日 | 16 |

| 16 | 16 | 大正11年4月5日、14~16日 | 4日間 | 16 | 大正11年12月25日 | 17 |

| 17 | 17 | 大正11年4月21~23日 | 3日間 | 17 | 大正12年1月10日 | 18 |

| 18 | 18 | 大正11年4月24~26日、28日 | 4日間 | 18 | 大正12年2月10日 | 19 |

| 19 | 19 | 大正11年5月6~10日 | 5日間 | 19 | 大正12年2月28日 | 20 |

| 20 | 20 | 大正11年5月12~14日 | 3日間 | 20 | 大正12年3月15日 | 21 |

| 21 | 21 | 大正11年5月16~17日、19~21日 | 5日間 | 21 | 大正12年4月5日 | 22 |

| 22 | 22 | 大正11年5月24~28日 | 5日間 | 22 | 大正11年7月30日 | 10 |

| 23 | 23 | 大正11年6月10~13日 | 4日間 | 23 | 大正12年4月19日 | 23 |

| 24 | 24 | 大正11年6月14日、7月2~3日、5日 | 4日間 | 24 | 大正12年5月10日 | 24 |

| 25 | 25 | 大正11年7月7~8日、10~12日 | 5日間 | 25 | 大正12年5月25日 | 25 |

| 26 | 26 | 大正11年7月17~20日 | 4日間 | 26 | 大正12年6月5日 | 26 |

| 27 | 27 | 大正11年7月22~25日、27~28日 | 6日間 | 27 | 大正12年6月20日 | 27 |

| 28 | 28 | 大正11年8月6日、8~10日 | 4日間 | 28 | 大正12年8月10日 | 28 |

| 29 | 29 | 大正11年8月11~13日 | 3日間 | 29 | 大正12年9月3日 | 29 |

| 30 | 30 | 大正11年8月14~16日 | 3日間 | 30 | 大正12年9月15日 | 30 |

| 31 | 31 | 大正11年8月18~20日 | 3日間 | 31 | 大正12年9月15日 | 31 |

| 32 | 32 | 大正11年8月22~24日[注A 8] | 3日間 | 32 | 大正12年10月15日 | 32 |

| 33 | 33 | 大正11年8月24日[注A 8]、26~29日、9月19日 | 6日間 | 33 | 大正12年11月10日 | 33 |

| 34 | 34 | 大正11年9月12~14日 | 3日間 | 34 | 大正12年12月10日 | 34 |

| 35 | 35 | 大正11年9月15~17日 | 3日間 | 35 | 大正12年12月25日 | 35 |

| 36 | 36 | 大正11年9月21~24日 | 4日間 | 36 | 大正12年12月30日 | 36 |

| 37 | 37 | 大正11年10月8~12日 | 5日間 | 37 | 大正13年3月3日 | 37 |

| 38 | 38 | 大正11年10月14~19日 | 6日間 | 38 | 大正13年4月3日 | 38 |

| 39 | 39 | 大正11年10月21~22日、27~29日 | 5日間 | 39 | 大正13年5月5日 | 40[注A 9] |

| 40 | 40 | 大正11年11月1~5日 | 5日間 | 40 | 大正13年5月25日 | 41 |

| 41 | 41 | 大正11年11月10~12日 | 3日間 | 41 | 大正13年6月15日 | 42 |

| 42 | 42 | 大正11年11月14~17日、24~25日 | 6日間 | 42 | 大正13年7月1日 | 43 |

| 43 | 43 | 大正11年11月26~28日 | 3日間 | 43 | 大正13年7月25日 | 44 |

| 44 | 44 | 大正11年12月7~9日 | 3日間 | 44 | 大正13年8月18日 | 45 |

| 45 | 45 | 大正11年12月11~13日 | 3日間 | 45 | 大正13年9月12日 | 46 |

| 46 | 46 | 大正11年12月15~16日 | 2日間 | 46 | 大正13年9月25日 | 47 |

| 47 | 47 | 大正12年1月8~10日 | 3日間 | 47 | 大正13年10月6日 | 48 |

| 48 | 48 | 大正12年1月12~14日[注A 10] | 3日間 | 48 | 大正13年10月25日 | 49 |

| 49 | 49 | 大正12年1月16日、18~19日 | 3日間 | 49 | 大正13年11月5日 | 50 |

| 50 | 50 | 大正12年1月20~21日、23日 | 3日間 | 50 | 大正13年12月7日 | 51 |

| 51 | 51 | 大正12年1月25~27日 | 3日間 | 51 | 大正13年12月29日 | 52 |

| 52 | 52 | 大正12年1月29~30日、2月9~10日 | 4日間 | 52 | 大正14年1月28日 | 53 |

| 53 | 53 | 大正12年2月12~14日 | 3日間 | 53 | 大正14年3月8日 | 55 |

| 54 | 54 | 大正12年2月21~23日 | 3日間 | 54 | 大正14年3月26日 | 56 |

| 55 | 55 | 大正12年2月26日、3月3~5日 | 4日間 | 55 | 大正14年3月30日 | 57 |

| 56 | 56 | 大正12年3月14日、16~17日 | 3日間 | 56 | 大正14年5月3日 | 58 |

| 57 | 57 | 大正12年3月24~26日 | 3日間 | 57 | 大正14年5月24日 | 59 |

| 58 | 58 | 大正12年3月28~30日 | 3日間 | 58 | 大正14年6月15日 | 60 |

| 59 | 59 | 大正12年4月1~3日 | 3日間 | 59 | 大正14年7月8日 | 61 |

| 60 | 60 | 大正12年4月5日、7日、25~27日、5月15日[注A 11] [注A 12] [注A 13] | 6日間 | 60 | 大正14年8月12日 | 62 |

| 61 | 61 | 大正12年5月1~3日、5~6日、8~9日[注A 14] [注A 15] | 7日間 | 61 | 大正14年10月16日[注A 16] | 63 |

| 62 | 62 | 大正12年5月9~16日[注A 14] [注A 11] | 8日間 | 62 | 大正15年1月1日[注A 16] | 64 |

| 63 | 63 | 大正12年5月18日、24~25日、29日 | 4日間 | 63 | 大正15年2月3日 | 66 |

| 64上 | 64 | 大正12年7月10~13日 | 4日間 | 64 | 大正13年4月8日[注A 16] | 39 |

| 65 | 65 | 大正12年7月15~18日 | 4日間 | 65 | 大正15年4月14日[注A 17] | 67 |

| 69 | 66 | 大正13年1月19日、22~25日[注A 18] | 5日間 | 69 | 昭和2年10月26日 | 71 |

| - | 67 | (大正13年11月~12月上旬?)[注A 19] | 入記[注A 20] | 大正14年2月12日 | 54 | |

| 66 | 68 | 大正13年12月15~17日 | 3日間 | 66 | 大正15年6月29日 | 68 |

| 67 | 69 | 大正13年12月19日、27~29日 | 4日間 | 67 | 大正15年8月19日 | 69 |

| 68 | 70 | 大正14年1月28~30日 | 3日間 | 68 | 大正15年9月30日 | 70 |

| 70 | 72 | 大正14年2月13日、8月23~25日 | 4日間 | 70 | 昭和3年4月21日[注A 16] | 72 |

| 入蒙記 | - | 大正14年8月15日~17日?[注A 21] | 3日間? | 全集[注A 22] | 昭和10年4月30日 | 84 |

| 64下 | 71[注A 23] | 大正14年8月19~21日 | 3日間 | 71(発禁) | 大正14年11月7日[注A 24] | 65 |

| 71 | 73 | 大正14年11月7日、大正15年1月31日、2月1日 | 3日間 | 71 | 昭和4年2月1日 | 73 |

| 72 | 74 | 大正15年6月29~7月1日 | 3日間 | 72 | 昭和4年4月3日 | 74 |

| 73 | 73 | 昭和8年10月4~6日、9~13日、16~18日 | 11日間 | 73 | 昭和8年11月22日 | 75 |

| 74 | 74 | 昭和8年10月20~21日、23~24日、27日、29~31日 | 8日間 | 74 | 昭和9年1月5日 | 76 |

| 75 | 75 | 昭和8年11月2~3日、17日、26~27日、29~30日 | 7日間 | 75 | 昭和9年2月3日 | 77 |

| 76 | 76 | 昭和8年12月5~8日 | 4日間 | 76 | 昭和9年3月23日 | 78 |

| 77 | 77 | 昭和8年12月12~13日、15~17日 | 5日間 | 77 | 昭和9年3月30日 | 79 |

| 78 | 78 | 昭和8年12月20~23日、25日 | 5日間 | 78 | 昭和9年5月5日 | 80 |

| 79 | 79 | 昭和9年7月16~20日 | 5日間 | 79 | 昭和9年10月25日 | 81 |

| 80 | 80 | 昭和9年7月26~28日、30~31日 | 5日間 | 80 | 昭和9年12月5日 | 82 |

| 81 | 81 | 昭和9年8月4~5日、14~15日 | 4日間 | 81 | 昭和9年12月30日 | 83 |

| 393日間 | ||||||

【注A】

- ↑ 1.0 1.1 10月26日は第1巻と第2巻を口述している。

- ↑ 第1巻は第13章以降の口述日である。第12章までは『神霊界』同年2月号に掲載された「回顧録」を改訂したもの。大正10年2月8日までに王仁三郎が執筆した(第12章の末尾に日付が記してある)。

- ↑ 第22巻凡例#には第1巻の「第十三章以後の」口述日数が「八日」と記されているが、「九日」の間違いであろう。

- ↑ 第6巻第28章「身変定」#は口述日不明だが、章の大半を占める「言霊学釈歌」は、『神霊界』大正7年(1918年)7月1日号に掲載され、大正9年(1920年)5月21日号にも再掲された。

- ↑ 第11巻第15~17章は大正9年1月の講演録。

- ↑ 第12巻第28~30章は大正9年10月15日の講演録。

- ↑ 第15巻第11章は大正9年1月の講演録。

- ↑ 8.0 8.1 8月24日は第32巻と第33巻を口述している。

- ↑ 2022/4/5に第64巻の初版発行日を大正14年10月16日から大正13年4月8日に、第70巻を大正14年10月16日から昭和3年4月21日に修正したため、第39巻~第70巻の発行順序を修正した。

- ↑ 第48巻は版によって口述日が異なる章がある。→「霊界物語第48巻の諸本相違点」

- ↑ 11.0 11.1 5月15日は第60巻と第62巻を口述している。

- ↑ 第60巻第14~19章は口述日不明。

- ↑ 第60巻総説/a007-a008#の冒頭に「約九箇月の着手日数を要して、茲にいよいよ六十巻を口述編著しました」とあるが、これは口述日数の合計のことだと思われる。第1~60巻の口述日数を合計すると283日間(約9ヶ月半)になる。

- ↑ 14.0 14.1 5月9日は第61巻と第62巻を口述している。

- ↑ 第61巻第4~5章は口述日不明。

- ↑ 16.0 16.1 16.2 16.3 第61巻の初版発行日は大正14年10月16日、第62巻は大正15年1月1日、第64巻(現在の第64巻上)は大正13年4月8日、第70巻は昭和3年4月21日だが、第62巻の三版(昭和7年10月10日発行)・第64巻の三版(昭和7年12月30日発行)・第70巻の三版(昭和7年12月31日発行)の奥付では、なぜか初版発行日が第61巻と同じ大正14年10月16日になっている。誤記か? 校定版の第62巻・第64巻上・第70巻も前の版から踏襲しているのかやはり初版発行日が大正14年10月16日になっている。第62巻については、『真如能光』大正15年(1926年)1月5日号「綾部だより」p46の(大正14年)12月31日の項に「霊界物語第六十二巻(山河草木丑の巻)出来」と記されている。また第64巻については『霊界物語資料篇』p307に大正13年4月5日発行と書いてある。『真如能光』大正14年(1925年)11月15日号裏表紙の霊界物語の広告に、山河草木が子の巻(第61巻)と卯の巻(第64巻)のみ発売済みであることが記されている。第70巻については『真如能光』昭和3年(1928年)4月25日号「綾部だより」p31の4月17日の項に「霊界物語山河草木酉の巻(第七十巻)出来、納本す」と記されている。

- ↑ 第65巻の奥付は大正15年4月10日印刷、同14日発行だが、『霊界物語資料篇』p316には大正13年4月5日発行と書いてある。しかし『真如能光』大正15年(1926年)3月15日号「綾部だより」p48の3月9日の項に「霊界物語第二巻は目下再版中である、尚六十五巻も発行される事になりいづれも春季大祭(新四月十四日)迄には出来る予定です」と記されているので、『霊界物語資料篇』の記述は誤りではないか? 大正13年4月5日は第64巻の発行日(『霊界物語資料篇』p307)なので、それと混同した可能性がある。

- ↑ 口述日が1月から12月まで長期間空いているが、王仁三郎が蒙古に行ったためである。大正13年(1924年)2月に蒙古へ向けて旅立ち、7月に帰国、入監し、保釈されて帰綾したのは11月。

- ↑ 『王仁蒙古入記』は口述ではなく、王仁三郎本人が書いたようであるが、具体的にいつ書いたのか日付は記されていない。第68巻序文#に「九十九日の獄舎生活を了へて、十一月一日漸く綾部に帰り、霊界物語第六十七巻として蒙古入の梗概を口述し、表面上野公園著として天下に発表する事とした」と記してある。12月15日から第68巻(現・第66巻)に口述が始まっているので、11月か12月上旬に書いたようである。

- ↑ 『王仁蒙古入記』

- ↑ 入蒙記の日付は大正14年8月15日~17日の3日間しか記されていない。日付が記されていない章もあるが、『王仁蒙古入記』を書き換えて作り上げたものなので、3日間で書き上がったということか?

- ↑ 『出口王仁三郎全集 第六巻』

- ↑ 第71巻は、発禁の原因となった第8章「擬侠心」を丸ごと削除して『出口王仁三郎全集 第四巻』(昭和9年9月発行)に収録された。

- ↑ 第71巻…奥付の発行日は大正14年(1925年)11月7日だが、その前日の11月6日午後2時に発行禁止と差し押さえの命令が来た(『真如能光』第1号p86の告示、第2号p30による)。だが次の日には新たな第71巻となる第73巻(現・第71巻)の口述が開始されている。

口述日数

霊界物語の口述日数の合計は393日間である。

各巻の口述日数を単純に合計すると、397日間になるが、次の4日間が重複している、つまり2つの巻にまたがって口述した日が4日ある(大正10年10月26日、大正11年8月24日、大正12年5月9日、同15日)ため、それを引いて393日間になる。

各輯ごとの口述日数は次のようになる。

- 霊主体従(第1~12巻)…99日間

- 如意宝珠(第13~24巻)…50日間

- 海洋万里(第25~36巻)…46日間

- 舎身活躍(第37~48巻)…47日間

- 真善美愛(第49~60巻)…41日間

- 山河草木(第61~72巻、入蒙記)…57日間

- 天祥地瑞(第73~81巻)…54日間

1つの巻を最短で2日間(第46巻)、最長で15日間(第4巻)、平均約4.8日(398日÷83冊≒4.783)で口述した。(ただし一日の口述時間は一定ではないだろうから、日数が多くても口述時間が多いとは限らない)

- 2日間…1巻(第46巻)

- 3日間…30巻

- 4日間…18巻

- 5日間…16巻

- 6日間…6巻

- 7日間…3巻

- 8日間…3巻

- 9日間…1巻

- 10日間…1巻

- 11日間…1巻

- 13日間…1巻

- 14日間…1巻

- 15日間…1巻(第4巻)

全体の8割近く(65巻)を2~5日で書いている。

巻番号の変動

第66巻以降は、口述時の巻番号と出版時の巻番号に変動がある。これは第71巻(現・第64巻下)が発禁になったため巻番号を再編成したと思われる。

通巻章番号の変動

巻番号が変動したため、通巻の章番号にも変動が生じている。当初は口述順で付けられた思われるが、第71巻(現・第64巻下)の発禁によって巻構成が再編成され、それに伴い通巻章番号も付け直されたのだと思われる。

第67巻(王仁蒙古入記→入蒙記)と第71巻(現在の第64巻下)が巻構成から除外されたため、61章減っている(1892→1831)。

第67巻は『王仁蒙古入記』と題して出版された後も、霊界物語の巻として刊行する予定だったらしく[28]、それを前提に第71巻(現・第64巻下)は通巻章番号1807~1828が付けられて刊行されたのだと思われる。発禁となり、大戦後に第64巻下として発行されたが[29]、通巻章番号はそのままとしたため、1807~1828は他の巻(第71~72巻)と重複することとなった。

| 口述時の巻番号 | 章の数 | 口述順で付けた場合の通巻章番号 | 初版の巻番号 | 発行順 | 発行時の通巻章番号 | 現在の巻番号 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 第64巻 | 27 | 1630~1656 | 第64巻 | ② | 1630~1656 | 第64巻上 |

| 第65巻 | 26 | 1657~1682 | 第65巻 | ⑥ | 1657~1682 | 第65巻 |

| 第66巻 | 22 | 1683~1704 | 第69巻 | ⑩ | 1746~1767 | 第69巻 |

| 第67巻 | 39 | 1705~1743 | 王仁蒙古入記 | ① | なし | - |

| 第68巻 | 20 | 1744~1763 | 第66巻 | ⑦ | 1683~1702 | 第66巻 |

| 第69巻 | 22 | 1764~1785 | 第67巻 | ⑧ | 1703~1724 | 第67巻 |

| 第70巻 | 21 | 1786~1806 | 第68巻 | ⑨ | 1725~1745 | 第68巻 |

| 入蒙記 | 39 | ? | - | - | なし | 入蒙記 |

| 第71巻 | 22 | 1807~1828 | 第71巻【発禁】 | ③ | 1807~1828 | 第64巻下 |

| 第72巻 | 22 | 1829~1850 | 第70巻 | ⑪ | 1768~1789 | 第70巻 |

| 第73巻 | 20 | 1851~1870 | 第71巻 | ⑫ | 1790~1809 | 第71巻 |

| 第74巻 | 22 | 1871~1892 | 第72巻 | ⑬ | 1810~1831 | 第72巻 |

篇と章の数

霊界物語の篇の総数は369、章の総数は2108ある。

ただし通巻の章番号は2047(第81巻第20章)までしかない。これは入蒙記(39章)には通巻章番号が振られておらず、また第64巻下の通巻章番号(1807~1828の22章)が他の巻と重複しているからである。そのため 2047+39+22=2108 となる。(重複理由については「#巻番号の変動」の項を参照)

第7巻までは50章ずつで、第8巻から章の数が減っているが、第8巻序文#にその理由として「総じてこの霊界物語は、口述の最初に当り五百六十七節にて完成する考へを以て、一冊を五十節に刻み全十二冊の予定のところ、到底是にてはその一部分をも講了すべからざるを覚り、本巻よりは一冊五十章組の規定を破り、口の車の行き突きばつたりに歩を進むる事と致しました」と記されている。

| 巻 | 篇の数 | 章の数 |

|---|---|---|

| 第1巻 | 5 | 50 |

| 第2巻 | 7 | 50 |

| 第3巻 | 12 | 50 |

| 第4巻 | 9 | 50 |

| 第5巻 | 7 | 50 |

| 第6巻 | 8 | 50 |

| 第7巻 | 9 | 50 |

| 第8巻 | 6 | 43 |

| 第9巻 | 5 | 37 |

| 第10巻 | 3 | 37 |

| 第11巻 | 5 | 29 |

| 第12巻 | 4 | 30 |

| 第13巻 | 5 | 24 |

| 第14巻 | 4 | 17 |

| 第15巻 | 4 | 23 |

| 第16巻 | 3 | 21 |

| 第17巻 | 3 | 17 |

| 第18巻 | 5 | 17 |

| 第19巻 | 4 | 17 |

| 第20巻 | 3 | 12 |

| 第21巻 | 4 | 18 |

| 第22巻 | 5 | 20 |

| 第23巻 | 4 | 18 |

| 第24巻 | 4 | 16 |

| 第25巻 | 5 | 19 |

| 第26巻 | 4 | 17 |

| 第27巻 | 5 | 18 |

| 第28巻 | 4 | 22 |

| 第29巻 | 4 | 20 |

| 第30巻 | 5 | 24 |

| 第31巻 | 4 | 25 |

| 第32巻 | 4 | 24 |

| 第33巻 | 4 | 26 |

| 第34巻 | 3 | 23 |

| 第35巻 | 3 | 24 |

| 第36巻 | 4 | 24 |

| 第37巻 | 4 | 25 |

| 第38巻 | 5 | 28 |

| 第39巻 | 5 | 19 |

| 第40巻 | 4 | 20 |

| 第41巻 | 4 | 21 |

| 第42巻 | 5 | 26 |

| 第43巻 | 5 | 18 |

| 第44巻 | 3 | 21 |

| 第45巻 | 4 | 20 |

| 第46巻 | 4 | 23 |

| 第47巻 | 3 | 21 |

| 第48巻 | 4 | 20 |

| 第49巻 | 4 | 20 |

| 第50巻 | 4 | 21 |

| 第51巻 | 4 | 21 |

| 第52巻 | 5 | 27 |

| 第53巻 | 4 | 23 |

| 第54巻 | 5 | 22 |

| 第55巻 | 4 | 22 |

| 第56巻 | 4 | 20 |

| 第57巻 | 3 | 25 |

| 第58巻 | 4 | 25 |

| 第59巻 | 4 | 25 |

| 第60巻 | 5 | 25 |

| 第61巻 | 5 | 25 |

| 第62巻 | 6 | 32 |

| 第63巻 | 5 | 22 |

| 第64巻上 | 5 | 27 |

| 第64巻下 | 4 | 22 |

| 第65巻 | 5 | 26 |

| 第66巻 | 4 | 20 |

| 第67巻 | 4 | 22 |

| 第68巻 | 5 | 21 |

| 第69巻 | 4 | 22 |

| 第70巻 | 3 | 22 |

| 第71巻 | 3 | 20 |

| 第72巻 | 3 | 22 |

| 入蒙記 | 5 | 39 |

| 第73巻 | 3 | 37 |

| 第74巻 | 3 | 26 |

| 第75巻 | 4 | 23 |

| 第76巻 | 3 | 15 |

| 第77巻 | 4 | 24 |

| 第78巻 | 4 | 25 |

| 第79巻 | 3 | 23 |

| 第80巻 | 3 | 23 |

| 第81巻 | 4 | 20 |

| 合計 | 369 | 2108 |

筆録者

霊界物語の筆録者は計38人いる。

→詳細は「霊界物語の筆録者」を見よ

口述地

霊界物語を口述した場所は、主に次の場所がある。全部で22ヶ所、12地域ある。 →詳細は「霊界物語の口述地」を見よ

第1~72巻

- 綾部・松雲閣(祥雲閣)

- 綾部・竜宮館

- 綾部・錦水亭

- 綾部・月光閣

- 亀岡・瑞祥閣

- 鳥取県・岩井温泉(晃陽館・駒屋)

- 静岡県・湯ケ島温泉(安藤春夫方)

- 鳥取県・皆生温泉(浜屋旅館)

- 伊予(山口恒彦邸)

- 丹後由良(秋田別荘)

- 天の橋立(なかや旅館掬翠荘)

第73~81巻(天祥地瑞)

校正

霊界物語は短期間で急ピッチで著述と出版が行われ、王仁三郎による校正なしで出版されて行った。

昭和9年から10年にかけて、王仁三郎による霊界物語の校正が行われた。刊本にペン書きで校正したその原本を「聖師御校正本」(略して校正本)と呼ぶ。

校正作業は1つの巻に対して数回行われている場合もある。たとえば第6巻(昭和7年7月15日発行の三版を使用)の最初の校正は昭和9年4月9日、最後の校正は昭和10年2月17日である。

天祥地瑞は最初から校正された状態で出版されたため、校正本はない。また入蒙記は出口王仁三郎全集に収録されたものを第二次大戦後に霊界物語に収録したので、やはり校正本はない。つまり第1巻から第72巻までの72冊の校正本があった。しかし昭和25年(1950年)12月31日午前2時半頃に天恩郷の本部事務所から出火して全焼し[30]、そこに保管してあった第1巻・第2巻・第27巻の校正本は焼失して現存していない[31]。

諸本

霊界物語は今日までに数種類の刊本が出版されている。

→「霊界物語の諸本」を見よ

物語の内容

あらすじ

→「霊界物語のあらすじ」

物語の年代

基本的には35万年前の物語だが、数十万年前とか、数百万年前、6~7千万年前という記述もある。

また、仕組(経綸)としては「三千年の仕組」なので、3千年前の物語だとも言える。

- 35万年前

- 30万年前

- 「三十余万年前の太古の事」〔第29巻端書#〕

- 数十万年前

- 「数百万年以前」〔第6巻総説#〕

- 「これは今から六七千万年前の物語で」(編者の弁)〔第2巻凡例#〕

- 「大宇宙の完成するまでに五十六億万年を要したる時より以後の事」〔第6巻第1章「宇宙太元」#〕

ただし次の4箇所は、年代や舞台が異なる。

- 第37~38巻

- 第64巻上下

- 入蒙記

- 第73~81巻(天祥地瑞)

時間経過

霊界物語には、ストーリー上の年月日の情報はあまり記されていない。そのため、あるエピソードからあるエピソードまで、どのくらいの時間が経っているのか、よく分からない。判明している時間経過の情報のいくつかを以下に記す。

- 第10巻の黄泉比良坂の戦い →「黄泉比良坂の戦い#時間経過」

- 第7巻で日の出神が大台ケ原の魔神を放逐したエピソードから、第23巻で常楠・木山彦ら2組の夫婦が生き別れた息子4人と再会するエピソードまでが、22年間。

- 第22巻で黒姫一行が玉探しのために錦の宮を旅立ってから(第22巻第4章「玉探志」#)、第24巻で小糸姫(黄竜姫)が竜宮島の女王になるまで(第24巻第4章「一島の女王」#)が2年間。[32]

- シロの島の住民チャンキー・モンキーが、小糸姫を舟に乗せて竜宮島に渡る途中、暴風に遭って難破してから(第24巻第4章「一島の女王」#)、ニュージーランドの手前の岩山で、高姫・蜈蚣姫らと出会うまで(第24巻第9章「神助の船」#)が3年間。[33]

方角

霊界物語は現代の地名が使われている場合が多々あるが、方角を示す言葉を調べると、現代の地理とは位置関係が異なっている場合がある。その例を以下に記す。

- ニュージーランドの近辺[34]で小糸姫を救助して竜宮島(オーストラリア)へ向かう五十子姫たちの舟は「西南(にしみなみ)」へ進んでいるが[35]、現代のニュージーランドから見てオーストラリアは西または西北の方角にあり、決して南ではない。[36]

数の単位

- 里:1里は200間(約364m)とも、36町(約3927m)とも書かれている。 →「里」

紹介文

霊界物語を宣伝・紹介するに当たり次のような文言が使われている。

本書は神愛に燃ゆる出口瑞月聖師が天授の胎蔵経を口述せられたるものにして、未だ何人によりても説かれざりし宇宙真相の開示である。

予言あり、警告あり、教訓あり、天文、地文、政治、経済、外交、教育、文芸、宗教、歴史、国際問題凡て人生に必須なる諸問題に対して神明の解決を説示せらる。蓋し暗黒なる全人類の運命に黎明の光と復活の歓びとを与ふる驚くべき人類必読の神書である。大本の一端を知られたる方々は、更に進んで本書によりて神意の蘊奥を究められ度い。本書は救世の大使命を帯びたる出口王仁三郎聖師が神示のまにまに口述されたる無二の神書である。故に諸聖賢哲のものせる所謂聖書経典の類とは自ら撰を異にするものである。説くところ現界、神界、幽界の事象は更なり宗教、政治、経済、哲学、科学等々、森羅万象人事百般悉くが本書によつて闡明されて居る。

既刊七十二巻未刊四十八巻実に百二十巻を以て完結する質に於て量に於て古今無比万世に輝く珠玉の宝典である。敢て一読をすすむ。大本主義の最高峰を示す大聖典

本書は神愛に燃ゆる出口王仁三郎聖師が天授の胎蔵経を口述せられたるものにして、未だ何人によつても説かれなかつた宇宙真相の開示である。予言あり、警告あり、天文、地文、政治、経済、外交、教育、文芸、宗教、歴史、国際問題等凡て人生に必須なる諸問題に対して神明の解決を与へたる万人必読の神書である。大本の一端を知られたる方は更に進んで本書に依りて神意の蘊奥を究められたい。昭和20年以降

全81巻83冊という他に類例を見ない長大な教典であり、宇宙の剖判から50世紀の未来に至る大宇宙の実相が物語の形式で開示されています。

霊界物語はみろくの大神の啓示のまにまに出口王仁三郎聖師が口述したもので、大正10年から昭和初期にかけて天声社から発刊されました。(以下省略)霊界物語の入門書・参考書

- 飯塚弘明『あらすじで読む霊界物語』令和元年(2019年)、文芸社

- 飯塚弘明『超訳霊界物語 ──出口王仁三郎の[世界を言向け和す]指南書』平成25年(2013年)、太陽出版

- 飯塚弘明『超訳霊界物語2 ──出口王仁三郎の「身魂磨き」実践書 一人旅するスサノオの宣伝使たち』平成26年(2014年)、太陽出版

- 木庭次守『霊界物語ガイドブック』平成22年(2010年)、八幡書店

関連項目

脚注

- ↑ 木庭次守・編『霊界物語大辞典 総索引その1』p42:「出口聖師は口述開始の時に筆録者の一人の桜井重雄氏に「三界通覧」としょうかといわれていたが、「霊界物語」とさだめられた」

- ↑ 『水鏡』所収「霊界と神霊界」

- ↑ 第1巻附記#:「霊界物語は総計壱百二十巻をもつて完成する予定になつてをります」:この附記は初版(大正10年12月刊)には記されていない。第六版(大正14年2月刊)にはある。

- ↑ 第73巻序文#:「予定の百二十巻を」

- ↑ 機関誌・機関紙や霊界物語巻末に掲載されている霊界物語の広告にも「全百二十巻」と記されている。(たとえば『真如能光』大正14年(1925年)11月15日号裏表紙の広告)

- ↑ 第37巻序#(大正11年10月著)

- ↑ 第5巻序文#(大正11年1月著):「この霊界物語は、全部五巻にて述べ終る予定でありました。しかしなるべく細かくやつてくれとの筆録者の希望でありますから、第四巻あたりからややその方針をかへて、なるべく詳細に物語ることとしました。 それがため予定の第五巻にて、神界、幽界の物語を終ることは、到底出来なくなつてきました」

- ↑ 第8巻序文#(大正11年2月著):「総じてこの霊界物語は、口述の最初に当り五百六十七節にて完成する考へを以て、一冊を五十節に刻み全十二冊の予定のところ、到底是にてはその一部分をも講了すべからざるを覚り、本巻よりは一冊五十章組の規定を破り、口の車の行き突きばつたりに歩を進むる事と致しました」

- ↑ 王仁三郎の側近・三浦玖仁子の回想記『花いろいろ』p41-42:「ある日のことです。聖師さまからお便りを通し、「わしはタイプが必要だからタイプを習っておいてくれ」とのお指図を頂戴したのです。私は、さっそく藪内家(編注・この当時、三浦は京都の藪内家に住んでいた)から市内のYMCAへタイプを習いに通いました。あとで伺ったことですが、聖師さまは─刑務所から出てから、あと四十巻ほど物語を出す─ご予定だったのです。その内容は─刑務所の中のことを面白く風刺して書く─はずであったのです。そのためにタイプを勉強しておくようにお命じになったのですが、結局、そのご計画も、ご無理がたたり実現するにいたりませんでした」。このエピソードの直後に昭和15年(1940年)2月29日の第一審判決のことが記されているので、昭和11~14年の間のエピソードか?

- ↑ 和文タイプライターは大正4年(1915年)に商品化されている。

- ↑ 『愛善苑』第32号(昭和23年8月1日発行)p29、座談会「夏の夜がたり」の中での森良仁の発言。

- ↑ 第5巻序文#:「五百有余巻」。和綴じの冊子で500余だと思われる。第1巻第9章「雑草の原野」#には、霊界で見た光景だが「五百六十七」冊と記されている。

- ↑ 第5巻序文#による。

- ↑ 王仁三郎は大正10年2月12日から6月17日まで投獄されていたが、春ということは、監獄(拘置所)の中で、ということになる。

- ↑ 第56巻序文#には「非常に健康を害し、日夜病気に苦み悩み到底一時間と坐つて居ることの出来ない状態でありました」と記されている。

- ↑ 第73巻序文#には「顧みれば大正十年十月十八日(旧暦九月十八日)天津神の神示と開祖神霊の請求により」と記されている。

- ↑ 17.0 17.1 17.2 17.3 『大本七十年史 上巻』「物語の発表#」

- ↑ 『巨人出口王仁三郎』183頁

- ↑ 『大本七十年史 下巻』「『天祥地瑞』の口述#」

- ↑ ただし第1巻は第12章までは機関誌『神霊界』大正10年2月に掲載された「回顧録」を元に書き直したものである。

- ↑ 12巻ごとを「輯」と呼ぶことは霊界物語中の数ヶ所に記されている。【例】第50巻序文#:霊界物語第一巻より第十二巻までを第一輯とし改めて「霊主体従」と題し、第十三巻より第廿四巻迄を「如意宝珠」と題し、第廿五巻より第卅六巻までを第三輯とし「海洋万里」と題し、第卅七巻より第四十八巻迄を第四輯とし「舎身活躍」と題し、第五輯に当る「真善美愛」と題せる物語を」、第48巻第9章「罪人橋」#:「此語字については霊界物語第二輯第三巻(第十五巻)第一天国と云ふ所に」

- ↑ 第71巻序文#:「山河草木の続篇として、更に十二巻を千山万水と命名して口述することに致します」

- ↑ 第23巻初版の凡例(大正12年3月に編者が記したもの)に「これまで第何篇と呼ばれてゐましたが、次篇第二十四篇を一と切りとして、今後は第何巻と呼ぶことに改められ、且つ全十二巻づつに各別個の表題を付することとなりました」として、「霊主体従」「如意宝珠」「海洋万里」「舎身活躍」「真善美愛」という題名が発表されている。

- ↑ 第24巻初版の凡例で「前篇の凡例に於て、本篇を一切りとして『第一巻』『第二巻』という風に呼ぶこととなつたと述べておきましたが、その後十二支を以て呼ぶことに変更されました」と告知されている。

- ↑ 第25巻初版の凡例:「これまで、篇、章、節に区分してありましたが、本巻より巻、篇、章の名称を以て区分しました」

- ↑ 第44巻初版(大正13年8月18日発行)の「序」(大正11年12月9日口述者)には「二十一節原稿用紙一千二百四十枚です」と印刷されており「章」ではなく「節」になっている。ただし目次や本文では「章」になっている。

- ↑ 第68巻序文#:「霊界物語第六十七巻として蒙古入の梗概を口述し」

- ↑ 校定版のあとがき(昭和45年)に「出口聖師の入蒙記録は(略)「王仁蒙古入記」として大正十四年二月十四日蚕都新聞社から出版されたものです。 その後、霊界物語第六十七巻として発行される予定でしたが」とある。

- ↑ 第64巻と合冊して発行せよと王仁三郎の指示があった。

- ↑ 『大本七十年史 下巻』「梅花運動#」

- ↑ 愛善世界社版霊界物語第1巻p300「凡例」

- ↑ 第24巻第4章「一島の女王」#:クロンバー(黒姫)のセリフ「大切なる玉の紛失せし為め其所在を探ねむと、竜宮の乙姫様の生宮として今年で殆ど満二年、残る隈なく探せども今に所在は分らず」

- ↑ 第24巻第9章「神助の船」#:チャンキーのセリフ「三年前に鬼熊別の御娘小糸姫様を御送り申して、竜宮の一つ島へ渡る途中暴風に出会ひ、船を打割り、辛うじて此島に駆けあがり」

- ↑ 第24巻第4章「一島の女王」#:船頭のセリフ「大方ニユージランドの近辺だと思ひます」

- ↑ 第24巻第4章「一島の女王」#:「風に送られ西南(にしみなみ) 竜宮島を指して行く」

- ↑ そもそもシロの島(セイロン島)から逃げ出した小糸姫の舟がわずか一日程度でニュージーランドの近辺に到着して遭難したり、顕恩郷から舟で流された五十子姫らがニュージーランドの近辺で小糸姫を救助したりするのは(ニュージーランドに着く前に竜宮島に着くのではないか?)、現代の地理とは位置関係が異なる。

- ↑ 各巻の意

- ↑ 第6巻

- ↑ 大正14年(1925年)6月の初版には霊界物語の広告は無い。

- ↑ http://www.omt.gr.jp/modules/pico/index.php?content_id=101

外部リンク

- 霊界物語 - ウィキペディア

- 『大本七十年史 上巻』「物語の発表#」 - 霊界物語ネット

- 『大本七十年史 上巻』「口述の由来#」 - 霊界物語ネット