「月宮殿」の版間の差分

| (同じ利用者による、間の18版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{Otheruses|天恩郷にあった月宮殿|その他の用法|月宮殿 (曖昧さ回避)}} | {{Otheruses|天恩郷にあった月宮殿|その他の用法|月宮殿 (曖昧さ回避)}} | ||

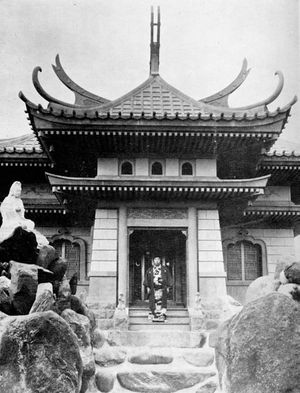

[[ファイル:Gekkyuden2.jpg|thumb|月宮殿と王仁三郎(昭和3年頃撮影)]] | |||

'''月宮殿'''(げっきゅうでん)は、[[天恩郷]]にあった総石造りの神殿。天恩郷で一番の高台(亀山城の天主閣が建っていた所)に造られ、昭和3年(1928年)10月に完成した。[[第二次大本事件]]で破壊され、跡地には「[[月宮宝座]]」が造られた。 | '''月宮殿'''(げっきゅうでん)は、[[天恩郷]]にあった総石造りの神殿。天恩郷で一番の高台(亀山城の天主閣が建っていた所)に造られ、昭和3年(1928年)10月に完成した。[[第二次大本事件]]で破壊され、跡地には「[[月宮宝座]]」が造られた。 | ||

| 5行目: | 7行目: | ||

== 造営 == | == 造営 == | ||

[[ファイル: | [[ファイル:建築中の月宮殿.jpg|thumb|right|300px|建築中の月宮殿]] | ||

[[ファイル:Gekkyuden7.jpg|thumb|right|300px|月宮殿と鳥居]] | [[ファイル:Gekkyuden7.jpg|thumb|right|300px|月宮殿と鳥居]] | ||

〔この項は特記ある場合を除き『大本七十年史 下巻』「{{obc|B195402c5112|大祭後の動き}}」P13~17をもとに作成した〕 | |||

月宮殿は[[月の大神]]を主祭神とする地上霊国での最高最貴の神殿である。 | 月宮殿は[[月の大神]]を主祭神とする地上霊国での最高最貴の神殿である。 | ||

その建設は亀山城趾を買収(大正8年12月)したときから計画されていたが、[[第一次大本事件]]によって中止となり、その後天恩郷の建設に着手(大正14年の節分)してから再び計画された。 | |||

大正15年(1926年)11月22日、「国魂石」として全国各地の生石を集めるようにと発表。全国から大小様々な石が献納される。海外からも送られて来て、天恩郷内は石で埋められた。 | 大正15年(1926年)11月22日、「国魂石」として全国各地の生石を集めるようにと発表。全国から大小様々な石が献納される。海外からも送られて来て、天恩郷内は石で埋められた。 | ||

| 30行目: | 34行目: | ||

月宮殿・国魂宝座の周囲は、青・白・黄の石材を粉砕して三色に色別したコンクリート塀で囲み、正面の入口には欅(けやき)で門が造られた。この門を「[[瑞月門]]」と呼ぶ。 | 月宮殿・国魂宝座の周囲は、青・白・黄の石材を粉砕して三色に色別したコンクリート塀で囲み、正面の入口には欅(けやき)で門が造られた。この門を「[[瑞月門]]」と呼ぶ。 | ||

昭和3年(1928年)11月12日、月宮殿の造営工事が完了。その深夜、午前1時に綾部の教祖殿で祭典が行われ、秘蔵してあった月宮殿の御神体を遷座するため移動が始まった。御神体を唐櫃に納めて、王仁三郎と澄子が駕籠でその前後に付き添い、他の者は徒歩で、一行36人が綾部から亀岡まで随行した。12日の夕方6時に亀岡に到着。王仁三郎が祭主となって遷座鎮祭の式が行われた。御神体の石は複数あり、みろく石は[[出口宇知麿]]が、月照石は[[御田村竜吉]]が、日照石は[[井上留五郎]]が、三光石は[[東尾吉雄]]が、暁の明星石は[[大国以都雄]]が、宵の明星石は[[出口寿賀麿]]が捧持して月宮殿に入殿して式が行われた。 | 昭和3年(1928年)11月12日、月宮殿の造営工事が完了。その深夜、午前1時に綾部の教祖殿で祭典が行われ、秘蔵してあった月宮殿の御神体を遷座するため移動が始まった。御神体を唐櫃に納めて、王仁三郎と澄子が駕籠でその前後に付き添い、他の者は徒歩で、一行36人が綾部から亀岡まで随行した。12日の夕方6時に亀岡に到着。王仁三郎が祭主となって遷座鎮祭の式が行われた。御神体の石は複数あり、みろく石は[[出口宇知麿]]が、月照石は[[御田村竜吉]]が、日照石は[[井上留五郎]]が、三光石は[[東尾吉雄]]が、暁の明星石は[[大国以都雄]]が、宵の明星石は[[出口寿賀麿]]が捧持して月宮殿に入殿して式が行われた。 | ||

同年11月16日、月宮殿完成式が盛大に行われた。 | 同年11月16日、月宮殿完成式が盛大に行われた。 | ||

== 破壊 == | == 破壊 == | ||

| 42行目: | 44行目: | ||

石とコンクリートで造られた月宮殿は、ダイナマイト1500発以上を使い、21日間かかって破壊された。<ref>『大本七十年史 下巻』「{{obc|B195402c6232|建造物破却の命令}}」P439</ref> | 石とコンクリートで造られた月宮殿は、ダイナマイト1500発以上を使い、21日間かかって破壊された。<ref>『大本七十年史 下巻』「{{obc|B195402c6232|建造物破却の命令}}」P439</ref> | ||

<gallery> | |||

File:Gekkyuden9.jpg|破壊された月宮殿 | |||

File:Gekkyuden11.jpg|破壊された月宮殿 | |||

</gallery> | |||

== 月宮宝座 == | == 月宮宝座 == | ||

| 62行目: | 63行目: | ||

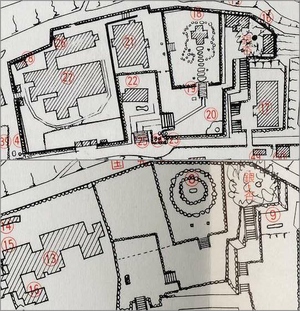

上が戦前(昭和10年12月現在)の地図、下が戦後の地図。 | 上が戦前(昭和10年12月現在)の地図、下が戦後の地図。 | ||

上の18が月宮殿。下の8が[[月宮宝座]]。 | |||

* | * 上19 [[瑞月門]] | ||

* | * 上20 [[第二国魂宝座]] | ||

* | * 上21 [[高天閣]] | ||

* | * 上22 [[月光亭]] | ||

* | * 上23 [[伊都能売観音]] | ||

* | * 上24 [[大安石]] | ||

* | * 上25 [[小安石]] | ||

* | * 上26 [[月明館]] | ||

* | * 上27 [[光照殿]] | ||

* | * 下9 [[教旨碑]]・[[学則碑]] | ||

* | * 下13 [[朝陽館]] | ||

<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||

| 82行目: | 83行目: | ||

<gallery> | <gallery> | ||

ファイル:Gekkyuden1.jpg|月宮殿 | ファイル:Gekkyuden1.jpg|月宮殿 | ||

ファイル: | ファイル:月宮殿1.jpg|月宮殿 | ||

ファイル:Gekkyuden2.jpg|月宮殿の前に立つ王仁三郎(昭和3年頃撮影) | ファイル:Gekkyuden2.jpg|月宮殿の前に立つ王仁三郎(昭和3年頃撮影) | ||

ファイル:Gekkyuden7.jpg|月宮殿 | ファイル:Gekkyuden7.jpg|月宮殿 | ||

ファイル:Gekkyuden4.jpg|月宮殿の瑞月門 | ファイル:Gekkyuden4.jpg|月宮殿の瑞月門 | ||

ファイル:Gekkyuden3.jpg|弁才天の神姿で月宮殿・瑞月門から出て来る王仁三郎 | ファイル:Gekkyuden3.jpg|弁才天の神姿で月宮殿・瑞月門から出て来る王仁三郎 | ||

ファイル: | ファイル:建築中の月宮殿.jpg|建築中の月宮殿 | ||

ファイル: | ファイル:月宮殿下の石垣工事.jpg|月宮殿の下の石垣工事の様子 | ||

ファイル:月宮殿(遠景).jpg|遠景 | |||

ファイル:Gekkyuden9.jpg|破壊された月宮殿 | ファイル:Gekkyuden9.jpg|破壊された月宮殿 | ||

ファイル:Gekkyuden11.jpg|破壊された月宮殿 | ファイル:Gekkyuden11.jpg|破壊された月宮殿 | ||

ファイル:Gekkyuden5.jpg|月宮殿前庭の仁王像、奇磐窓神、豊磐窓神 | ファイル:Gekkyuden5.jpg|月宮殿前庭の仁王像、奇磐窓神、豊磐窓神 | ||

ファイル:Idunomekannon.jpg|伊都能売観音(大正15年11月20日に月宮殿の南西に鎮祭。昭和10年撮影) | ファイル:Idunomekannon.jpg|伊都能売観音(大正15年11月20日に月宮殿の南西に鎮祭。昭和10年撮影) | ||

ファイル: | ファイル:仁王像.jpg|熊本から献納され月宮殿前に安置された[[仁王像]](昭和5年2月) | ||

ファイル:月宮殿を正面から見た図.jpg|図 | |||

</gallery> | </gallery> | ||

| 99行目: | 102行目: | ||

月宮殿や[[長生殿]]の基礎が十字形になっている理由について王仁三郎は──神様には裏表がないので、どちらから見ても、裏も表も同じ形になっている、また[[大本神諭]]に「世界十字に踏み鳴らす」とあるし、キリスト教も卍も大本裏紋もみな十字であり、経緯、天地水火が揃った徽章を自然と持っている、この徽章通りに神殿を造らせていただき、天も地も清浄に真釣り合わそうということで十字型にした──と述べている。<ref>『[[真如の光]]』昭和10年8月17日・25日合併号p11</ref> | 月宮殿や[[長生殿]]の基礎が十字形になっている理由について王仁三郎は──神様には裏表がないので、どちらから見ても、裏も表も同じ形になっている、また[[大本神諭]]に「世界十字に踏み鳴らす」とあるし、キリスト教も卍も大本裏紋もみな十字であり、経緯、天地水火が揃った徽章を自然と持っている、この徽章通りに神殿を造らせていただき、天も地も清浄に真釣り合わそうということで十字型にした──と述べている。<ref>『[[真如の光]]』昭和10年8月17日・25日合併号p11</ref> | ||

== 崑崙山に鎮められた御神体 == | == 御神体 == | ||

月宮殿の御神体として祭られた石は複数ある。「[[#造営]]」の項に「みろく石」「月照石」「日照石」「三光石」「暁の明星石」「宵の明星石」を記したが、それ以外にも、高熊山から現れた「黄金の玉」(月の隕石)と徳島県棚野から献納された「亀石」〔{{kgm|096|高熊山に現はれた霊石}}を参照〕や、「佐渡からあげられた赤玉石」〔新月の光1242「月の輪台の御神体」参照〕もある。この3個は前述の6個の中に含まれているのかどうかは不明。 | |||

=== 崑崙山に鎮められた御神体 === | |||

昭和10年(1935年)12月4日、[[笹目秀和]]は大陸へ旅立つ直前に綾部に寄り王仁三郎と面会した。その時、王仁三郎に依頼され、月宮殿の御神体を預かり<ref>月宮殿の御神体(石)は多数あるが、預かった御神体は一つだけのようである。</ref>、それを中国の崑崙山脈([[崑崙山]])の某所に鎮めるという神業を行った。→ 「[[笹目秀和]]」の項を参照。 | 昭和10年(1935年)12月4日、[[笹目秀和]]は大陸へ旅立つ直前に綾部に寄り王仁三郎と面会した。その時、王仁三郎に依頼され、月宮殿の御神体を預かり<ref>月宮殿の御神体(石)は多数あるが、預かった御神体は一つだけのようである。</ref>、それを中国の崑崙山脈([[崑崙山]])の某所に鎮めるという神業を行った。→ 「[[笹目秀和]]」の項を参照。 | ||

| 105行目: | 111行目: | ||

その出来事は本人の自伝『神仙の寵児』に記されているが、『大本七十年史』に次のように記されていることが傍証となる。 | その出来事は本人の自伝『神仙の寵児』に記されているが、『大本七十年史』に次のように記されていることが傍証となる。 | ||

「一二月四日島根別院の大祭に出発する前日の真夜中、聖師がひそかに月宮殿にはいり、ご神体をとりだして、他の石ととりかえておいたことを側近の内崎照代がうかがいみたといわれているが、それは極秘にされて、他へはもらされなかった。」<ref>『大本七十年史 下巻』「{{obc|B195402c6111|内部における予感}}」P316</ref> | 「一二月四日島根別院の大祭に出発する前日の真夜中、聖師がひそかに月宮殿にはいり、ご神体をとりだして、他の石ととりかえておいたことを側近の内崎照代がうかがいみたといわれているが、それは極秘にされて、他へはもらされなかった。」<ref>『大本七十年史 下巻』「{{obc|B195402c6111|内部における予感}}」P316</ref> | ||

[[櫻井喜美夫]]は、笹目によって崑崙山中に鎮められた石は、櫻井家が奉納した石だと述べている。<ref>[[櫻井喜美夫]]『[[出口王仁三郎の遺言]]』p138「この霊石は、昭和2年、「○○は霊石が出るので、しっかり信仰に励むよう」との聖師の言葉どおりに棲井家の近くの場所で発掘されたもので、それまでは大本(亀岡)の至聖所・月宮殿のご神体として祀られていました。」</ref> | |||

== 略年表 == | == 略年表 == | ||

〔この項は特記ある場合を除き『大本年表』をもとに作成した〕 | |||

* 大正8年(1919年)12月6日、亀岡城趾の移転登記が完了。 | * 大正8年(1919年)12月6日、亀岡城趾の移転登記が完了。 | ||

| 121行目: | 131行目: | ||

* 同年8月24日、石材工事が終わる。 | * 同年8月24日、石材工事が終わる。 | ||

* 同年10月30日、月宮殿が完成。 | * 同年10月30日、月宮殿が完成。 | ||

* | * 同年11月12日、王仁三郎・澄子ら36名により御神体(みろく石、月昇石、日昇石、三光石、暁星石、宵星石)が綾部から徒歩にて亀岡へ奉送され、月宮殿御神体鎮祭が行われる。 | ||

* 同年11月16日、月宮殿竣成式。 | * 同年11月16日、月宮殿竣成式。 | ||

* 同年11月27日、[[高熊山]]の宝座は月宮台に、黄金の玉は月宮殿に移されたので、毎大祭後の高熊山参拝の行事は今後廃止となる。 | * 同年11月27日、[[高熊山]]の宝座は月宮台に、黄金の玉は月宮殿に移されたので、毎大祭後の高熊山参拝の行事は今後廃止となる。 | ||

| 134行目: | 144行目: | ||

* 昭和8年(1933年)10月27日(旧9月9日)、[[神島]]参拝。大正5年(1916年)の[[神島開き]]から18年目。この夜、綾部から[[高天閣]]に遷座してあった[[みろくの大神]]の神霊を、月宮殿に遷座する。<ref>『大本七十年史 下巻』「{{obc|B195402c5422|神苑の造営と祭事}}」</ref> | * 昭和8年(1933年)10月27日(旧9月9日)、[[神島]]参拝。大正5年(1916年)の[[神島開き]]から18年目。この夜、綾部から[[高天閣]]に遷座してあった[[みろくの大神]]の神霊を、月宮殿に遷座する。<ref>『大本七十年史 下巻』「{{obc|B195402c5422|神苑の造営と祭事}}」</ref> | ||

* 昭和10年(1935年)7月28日、月宮殿前の観音通り完成式。 | * 昭和10年(1935年)7月28日、月宮殿前の観音通り完成式。 | ||

== その他 == | == その他 == | ||

| 143行目: | 151行目: | ||

** 月宮殿は宮城(皇居)に当たる。宮城が安泰であるように石で築いて「岐美が代は千代万代に動かざれと石もて造りし月宮殿かな」と祝ってお祭りしてあったのに、破壊したから、宮城もやられる。(昭和17年8月~20年)<ref>新月の光0987「大本から日本へうつる」</ref> | ** 月宮殿は宮城(皇居)に当たる。宮城が安泰であるように石で築いて「岐美が代は千代万代に動かざれと石もて造りし月宮殿かな」と祝ってお祭りしてあったのに、破壊したから、宮城もやられる。(昭和17年8月~20年)<ref>新月の光0987「大本から日本へうつる」</ref> | ||

* [[大国美都雄]]著『[[真偽二道]]』によると、建築中の月宮殿に夜何者かがイタズラして、作りかけたところを傷つけたり、貼り付けた石を剥がしたりされた。警備中、人影を見つけて追うと人間とは思えぬ速さで姿を隠してしまう。その妨害工作は月宮殿完成の日まで続いた。そのことを王仁三郎に話すと、「それは悪霊が憑依していたのだ。月宮殿ができることは霊界では非常に恐威であり、作らせないように妨害するためであったが、神界からの加護があり、それらの霊は完成と共に逃げてしまった」と言った。王仁三郎は月宮殿の造営が始まると東北から北海道まで巡教に出かけたが、それは悪霊を引きつけておいて月宮殿の工作に邪魔が入らないようにしたのだ、と語った。〔同書p130〕 | * [[大国美都雄]]著『[[真偽二道]]』によると、建築中の月宮殿に夜何者かがイタズラして、作りかけたところを傷つけたり、貼り付けた石を剥がしたりされた。警備中、人影を見つけて追うと人間とは思えぬ速さで姿を隠してしまう。その妨害工作は月宮殿完成の日まで続いた。そのことを王仁三郎に話すと、「それは悪霊が憑依していたのだ。月宮殿ができることは霊界では非常に恐威であり、作らせないように妨害するためであったが、神界からの加護があり、それらの霊は完成と共に逃げてしまった」と言った。王仁三郎は月宮殿の造営が始まると東北から北海道まで巡教に出かけたが、それは悪霊を引きつけておいて月宮殿の工作に邪魔が入らないようにしたのだ、と語った。〔同書p130〕 | ||

== 外部リンク == | |||

* [http://amzn.asia/d/6KWwVK5 五十嵐太郎・著『新宗教と巨大建築』](アマゾン):2001年、講談社(現代新書)。P145~162で月宮殿について言及されている。 | |||

== 脚注 == | == 脚注 == | ||

<references/> | <references/> | ||

{{デフォルトソート:けつきゆうてん}} | {{デフォルトソート:けつきゆうてん}} | ||

[[Category: | [[Category:天恩郷]] | ||

[[Category:月宮殿|*]] | |||

2025年3月15日 (土) 00:54時点における最新版

この項目では、天恩郷にあった月宮殿について説明しています。その他の用法については「月宮殿 (曖昧さ回避)」をご覧ください。

月宮殿(げっきゅうでん)は、天恩郷にあった総石造りの神殿。天恩郷で一番の高台(亀山城の天主閣が建っていた所)に造られ、昭和3年(1928年)10月に完成した。第二次大本事件で破壊され、跡地には「月宮宝座」が造られた。

造営

〔この項は特記ある場合を除き『大本七十年史 下巻』「大祭後の動き#」P13~17をもとに作成した〕

月宮殿は月の大神を主祭神とする地上霊国での最高最貴の神殿である。

その建設は亀山城趾を買収(大正8年12月)したときから計画されていたが、第一次大本事件によって中止となり、その後天恩郷の建設に着手(大正14年の節分)してから再び計画された。

大正15年(1926年)11月22日、「国魂石」として全国各地の生石を集めるようにと発表。全国から大小様々な石が献納される。海外からも送られて来て、天恩郷内は石で埋められた。

天恩郷で一番高く盛り上がっている高台は、高熊山辺りから連なっている岩盤である。その頂点が亀の形をしているので昔から「亀岩」と呼ばれていた。その上に月宮殿が建てられた。

昭和2年(1927年)7月9日から王仁三郎は、その高台に国魂石を引っ張り上げさせ、自ら作業着を着て石を配置し、十字型[1]の国魂宝座を造って行った。昼夜を問わず作業が続けられ、1300個もの石が40日で積み終わった。

月宮殿は月面の隈(くま)(白黒に見える模様)を移写して設計された。「兎が餅を搗くと云ふ月の面(おもて)のあの隈(くま)は、実に四十八宝座の形なのであつて、築いた宝座は月の形そのままであるから、月宮殿の名も出て来る…」[2]というのが「月宮殿」の名の由来である。[3]

また、オリオン星座を地上に写したのが月宮殿である、とも語っている。[4]。

明治36年(1903年)~37年の頃、王仁三郎は綾部の神苑の別荘の北手にあった3坪ばかりの小さい庭に、和知川から小石を拾って来ては積んで楽しんでいたが、それがこの宝座の模型である。[2]

月宮殿は王仁三郎が霊界において見たものをもとに造られたが、建築史上類例のないものだった。用材は「信真」に相応させて全部石材を用い、棟は十字型の構造である。屋根の構造や窓、天井などは、イラン・イラク地方(つまりメソポタミア)の古代建築物を研究し、アジア古代の伝説的絵画を参考にした独特なものである。家でも塔でも堂宇でも神社でもない、独創的な建造物だった。広さはおよそ12坪[5]である。

使用された主な石材は、力石、本小松石、月の出石、日の出石、更紗石、旭石、黄竜石、桜花崗石、曙石、斑糲石、白大理石、蒼竜石、那智黒石、月石などで、石の色によって立体的な色彩を表わし、合計9千個の石材が使用された。

月宮殿・国魂宝座の周囲は、青・白・黄の石材を粉砕して三色に色別したコンクリート塀で囲み、正面の入口には欅(けやき)で門が造られた。この門を「瑞月門」と呼ぶ。

昭和3年(1928年)11月12日、月宮殿の造営工事が完了。その深夜、午前1時に綾部の教祖殿で祭典が行われ、秘蔵してあった月宮殿の御神体を遷座するため移動が始まった。御神体を唐櫃に納めて、王仁三郎と澄子が駕籠でその前後に付き添い、他の者は徒歩で、一行36人が綾部から亀岡まで随行した。12日の夕方6時に亀岡に到着。王仁三郎が祭主となって遷座鎮祭の式が行われた。御神体の石は複数あり、みろく石は出口宇知麿が、月照石は御田村竜吉が、日照石は井上留五郎が、三光石は東尾吉雄が、暁の明星石は大国以都雄が、宵の明星石は出口寿賀麿が捧持して月宮殿に入殿して式が行われた。

同年11月16日、月宮殿完成式が盛大に行われた。

破壊

第二次大本事件により大本の聖地は当局により徹底的に破壊された。昭和11年(1936年)5月11日から6月12日までおよそ1ヶ月かけて破壊作業が行われた。

石とコンクリートで造られた月宮殿は、ダイナマイト1500発以上を使い、21日間かかって破壊された。[6]

-

破壊された月宮殿

-

破壊された月宮殿

月宮宝座

第二次大戦後は月宮殿跡に「月宮宝座」が築造された。神殿はなく、高さ8尺(2.4m)、直径10間(18m)の宝座だけである。

王仁三郎昇天後の昭和23年(1948年)8月に起工され、翌24年12月に完成した。

→詳細は「月宮宝座」を見よ

月宮殿(月宮宝座)新旧比較地図

上が戦前(昭和10年12月現在)の地図、下が戦後の地図。

上の18が月宮殿。下の8が月宮宝座。

ギャラリー

-

月宮殿

-

月宮殿

-

月宮殿の前に立つ王仁三郎(昭和3年頃撮影)

-

月宮殿

-

月宮殿の瑞月門

-

弁才天の神姿で月宮殿・瑞月門から出て来る王仁三郎

-

建築中の月宮殿

-

月宮殿の下の石垣工事の様子

-

遠景

-

破壊された月宮殿

-

破壊された月宮殿

-

月宮殿前庭の仁王像、奇磐窓神、豊磐窓神

-

伊都能売観音(大正15年11月20日に月宮殿の南西に鎮祭。昭和10年撮影)

-

熊本から献納され月宮殿前に安置された仁王像(昭和5年2月)

-

図

十字形の理由

月宮殿や長生殿の基礎が十字形になっている理由について王仁三郎は──神様には裏表がないので、どちらから見ても、裏も表も同じ形になっている、また大本神諭に「世界十字に踏み鳴らす」とあるし、キリスト教も卍も大本裏紋もみな十字であり、経緯、天地水火が揃った徽章を自然と持っている、この徽章通りに神殿を造らせていただき、天も地も清浄に真釣り合わそうということで十字型にした──と述べている。[7]

御神体

月宮殿の御神体として祭られた石は複数ある。「#造営」の項に「みろく石」「月照石」「日照石」「三光石」「暁の明星石」「宵の明星石」を記したが、それ以外にも、高熊山から現れた「黄金の玉」(月の隕石)と徳島県棚野から献納された「亀石」〔水鏡「高熊山に現はれた霊石」#を参照〕や、「佐渡からあげられた赤玉石」〔新月の光1242「月の輪台の御神体」参照〕もある。この3個は前述の6個の中に含まれているのかどうかは不明。

崑崙山に鎮められた御神体

昭和10年(1935年)12月4日、笹目秀和は大陸へ旅立つ直前に綾部に寄り王仁三郎と面会した。その時、王仁三郎に依頼され、月宮殿の御神体を預かり[8]、それを中国の崑崙山脈(崑崙山)の某所に鎮めるという神業を行った。→ 「笹目秀和」の項を参照。

その出来事は本人の自伝『神仙の寵児』に記されているが、『大本七十年史』に次のように記されていることが傍証となる。 「一二月四日島根別院の大祭に出発する前日の真夜中、聖師がひそかに月宮殿にはいり、ご神体をとりだして、他の石ととりかえておいたことを側近の内崎照代がうかがいみたといわれているが、それは極秘にされて、他へはもらされなかった。」[9]

櫻井喜美夫は、笹目によって崑崙山中に鎮められた石は、櫻井家が奉納した石だと述べている。[10]

略年表

〔この項は特記ある場合を除き『大本年表』をもとに作成した〕

- 大正8年(1919年)12月6日、亀岡城趾の移転登記が完了。

- 大正15年(1926年)3月31日、月宮殿と神集殿の敷地工事に着手。

- 同年7月25日、月宮殿正面の石段が完成。

- 同年8月17日、月宮殿敷地および石垣が全部完成。大祥殿でお祓いを受けない者は登山を厳禁する。

- 同年11月18日、聖観音尊像を月宮殿敷地登り口の大石垣の上に安置する。

- 昭和2年(1927年)8月16日、月宮殿宝座の石積みが終わる。

- 同年8月25日、月宮殿前の塔(みろく塔と同じ塔)が完成。

- 同年10月10日、月宮殿の敷地を測定。

- 同年11月2日、月宮殿の基礎工事に着手。12月28日、立柱式。

- 昭和3年(1928年)2月8日、上棟式。2月16日、鉄筋工事に取りかかる。

- 同年8月13日、月宮殿の屋根に三個の御玉石を据える。[11]

- 同年8月24日、石材工事が終わる。

- 同年10月30日、月宮殿が完成。

- 同年11月12日、王仁三郎・澄子ら36名により御神体(みろく石、月昇石、日昇石、三光石、暁星石、宵星石)が綾部から徒歩にて亀岡へ奉送され、月宮殿御神体鎮祭が行われる。

- 同年11月16日、月宮殿竣成式。

- 同年11月27日、高熊山の宝座は月宮台に、黄金の玉は月宮殿に移されたので、毎大祭後の高熊山参拝の行事は今後廃止となる。

- 同年12月5日、弥仙山の高山植物の日向水木(ひゅうがみずき)が月宮殿の西北隅に移植される。

- 昭和4年(1929年)3月4日、月宮殿の周囲に、穴太から搬入された桧が十数株植えられる。

- 同年3月9日、月宮殿の前面両側に月桂樹が植えられる。

- 昭和5年(1930年)3月17日、第二国魂宝座(月宮殿前の庭園)の築山に取りかかり、3月20日に完了。

- 同年4月から、天恩郷での春と秋の大祭には、月宮殿から神輿の渡御が行われることになった。[12]

- 同年7月8日、月宮殿前の高堀が完成。

- 同年12月8日?、月宮亭(月宮殿の神饌所)の地鎮祭。

- 昭和6年(1931年)3月12日、月宮殿前の宝座に白竜神国安別命を鎮祭。

- 昭和8年(1933年)10月27日(旧9月9日)、神島参拝。大正5年(1916年)の神島開きから18年目。この夜、綾部から高天閣に遷座してあったみろくの大神の神霊を、月宮殿に遷座する。[13]

- 昭和10年(1935年)7月28日、月宮殿前の観音通り完成式。

その他

- 木庭次守編『新月の光』によると、王仁三郎は月宮殿について次のように述べている。

- 大国美都雄著『真偽二道』によると、建築中の月宮殿に夜何者かがイタズラして、作りかけたところを傷つけたり、貼り付けた石を剥がしたりされた。警備中、人影を見つけて追うと人間とは思えぬ速さで姿を隠してしまう。その妨害工作は月宮殿完成の日まで続いた。そのことを王仁三郎に話すと、「それは悪霊が憑依していたのだ。月宮殿ができることは霊界では非常に恐威であり、作らせないように妨害するためであったが、神界からの加護があり、それらの霊は完成と共に逃げてしまった」と言った。王仁三郎は月宮殿の造営が始まると東北から北海道まで巡教に出かけたが、それは悪霊を引きつけておいて月宮殿の工作に邪魔が入らないようにしたのだ、と語った。〔同書p130〕

外部リンク

- 五十嵐太郎・著『新宗教と巨大建築』(アマゾン):2001年、講談社(現代新書)。P145~162で月宮殿について言及されている。

脚注

- ↑ 『七十年史』P13には「八字型」と書いてあるが「十字型」の間違いでは?

- ↑ 2.0 2.1 水鏡「月宮殿の宝座」#

- ↑ ちなみに高熊山の岩窟にも48個の宝座があった。

- ↑ 水鏡「地上に移写すオリオン星座」#

- ↑ 『大本七十年史 下巻』「昭和一〇年ごろの教勢#」P304

- ↑ 『大本七十年史 下巻』「建造物破却の命令#」P439

- ↑ 『真如の光』昭和10年8月17日・25日合併号p11

- ↑ 月宮殿の御神体(石)は多数あるが、預かった御神体は一つだけのようである。

- ↑ 『大本七十年史 下巻』「内部における予感#」P316

- ↑ 櫻井喜美夫『出口王仁三郎の遺言』p138「この霊石は、昭和2年、「○○は霊石が出るので、しっかり信仰に励むよう」との聖師の言葉どおりに棲井家の近くの場所で発掘されたもので、それまでは大本(亀岡)の至聖所・月宮殿のご神体として祀られていました。」

- ↑ 月宮殿の十字になった屋根の中央部に三個の丸い石が団子のように置かれた。この石は月石(ムーンストーン)という、青森県で産出する石である。『真偽二道』p132

- ↑ 『大本七十年史 下巻』「本部の体制#」(大本年表には記載なし)

- ↑ 『大本七十年史 下巻』「神苑の造営と祭事#」

- ↑ 新月の光0087「十字の宮」

- ↑ 新月の光0417「月宮殿の破壊」

- ↑ 新月の光0987「大本から日本へうつる」