「出口王仁三郎」の版間の差分

| (同じ利用者による、間の37版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{Kakikake}} | {{Kakikake}} | ||

[[ファイル:出口王仁三郎0001.jpg||thumb|right|出口王仁三郎]] | |||

'''出口王仁三郎'''(でぐち | '''出口王仁三郎'''(でぐち おにさぶろう、1871~1948年)は、[[大本]]の[[二大教祖]]の一人。『[[霊界物語]]』著者。霊能者、予言者、歌人、芸術家としても知られている。幼名は上田喜三郎(うえだ きさぶろう)。大本を開教した[[出口直]]の娘婿となり、教団を組織し教典を作成し教義教理を整備した。大本における肩書きは「[[教主輔]]」。尊称「[[聖師]]」。 | ||

* [[出口王仁三郎の著述]] | |||

* [[出口王仁三郎の写真]] | |||

* [[出口王仁三郎の歌碑]] | |||

== 基本情報 == | |||

* 生年月日:明治4年(1871年)旧暦7月12日(新暦8月27日)生まれ。 | |||

== | ** 新暦(グレゴリオ暦)に改暦されたのは明治6年であり、5年12月3日を6年1月1日として改暦した。従って明治5年12月2日までの月日は旧暦での表記になる。 | ||

* 没年月日:昭和23年(1948年)1月19日昇天。享年満76歳(数え78歳)。 | |||

* 出生地:京都府南桑田郡穴太村。現在の京都府亀岡市曽我部町穴太。 →「[[穴太]](あなお)」 | |||

** 生家跡は現在「[[瑞泉苑]](ずいせんえん)」と名づけられ大本の施設になっている。 | |||

* 名前:出生名は「上田喜三郎(うえだ きさぶろう)」。後に「王仁三郎(おにさぶろう)」に改名し、出口家に養子に入って「出口王仁三郎」になった。 →「[[#「王仁三郎」の名の由来]]」 | |||

** 「わにさぶろう」と呼ぶのは俗称であって正式な読み方ではない。 | |||

* 家族:上田家の家業は農業。 | |||

** 祖父:[[上田吉松]](きちまつ)。喜三郎が生まれて数ヶ月後に亡くなった。 | |||

** 祖母:[[上田宇能]](うの)。言霊学者・[[中村孝道]]の妹。 | |||

** 父:[[上田吉松]](きちまつ)。旧名:佐野梅吉(さの うめきち)。上田家の婿養子となった。 | |||

*** 世祢と王仁三郎の主張だと、王仁三郎の実父は有栖川宮熾仁親王である。 →「[[有栖川宮熾仁親王]]」 | |||

** 母:[[上田世祢]](よね)。 | |||

** 兄弟姉妹:男5人・女3人の8人兄弟の長子。(ただし2人は成人前に夭折している) →「[[#兄弟姉妹]]」 | |||

** 妻:[[出口澄子]](大本開祖・[[出口直]]の末子で第五女) | |||

** 子供:男2人・女6人の計8人。(ただし3人は成人前に夭折している) →「[[#子供]]」 | |||

* 王仁三郎は明治31年(1898年)26歳の時、郷里にある[[高熊山]]で一週間の霊的修業を行い、自分の救世の使命を自覚し、霊能力を身に付けた。その後、宗教活動を開始する。 →「[[高熊山]]」「[[高熊山修業]]」 | |||

* 王仁三郎は綾部で明治25年(1892年)に大本を開教していた[[出口直]]と出会い、明治32年(1899年)綾部に移住して、大本での活動を開始する。明治33年(1900年)1月、[[出口直]]の娘・[[澄子]]と結婚。 | |||

* 大本は大正10年(1921年)2月と昭和10年(1935年)12月の二度に亘り、当局から弾圧を受ける。これを[[大本事件]]と呼ぶ。二度目の弾圧では6年8ヶ月間も獄中生活を強いられた。 →「[[第一次大本事件]]」「[[第二次大本事件]]」 | |||

** 「出口王仁三郎は刑務所暮らしをしていた」等と言われる場合がある<ref>【例】出口京太郎『巨人出口王仁三郎』p437「王仁三郎は一生のうちに何度も投獄のうきめにあい、合わせて七年半も刑務所ぐらしをせねばならないのだ」</ref>が、それは大きな語弊がある。王仁三郎が囚人(既決囚)として刑務所で服役したことは一度もない。刑事被告人(未決囚)として拘置所に収監されただけである。拘置所が刑務所内に併設されていたため、便宜上、王仁三郎は刑務所に入れられた等と表現されるのだと思われる。 | |||

* 王仁三郎は大正10年(1921年)10月から[[霊界物語]]の著述を開始する。自分は横になって口述し、側近に筆録させるという形で著述が進められた。全81巻83冊。 →「[[霊界物語]]」 | |||

** 大本の教典は大本神諭と霊界物語の二つある。大本神諭は、出口直に艮の金神が懸かって書いた「筆先」を元にして王仁三郎が作ったものである。筆先は平仮名と漢数字だけで書いてあり、王仁三郎が筆先に漢字を当てはめて意味づけを行ったものが大本神諭である。 | |||

* 王仁三郎は生涯で数十万首の和歌(短歌)を詠んだ。 →「[[和歌]]」 | |||

* 王仁三郎は晩年(昭和20年)彩り鮮やかな楽焼茶碗を数千個作成した。「天国茶碗」とも呼ばれる。 →「[[耀盌]](ようわん)」 | |||

* 王仁三郎は職業を「世界改造業者」と称したことがある。<ref>[[出口和明]]『[[大地の母]] 第九巻「丹波の曙」』(みいづ舎版)p226「四月、直日は数え七つで綾部尋常小学校に入学した。家庭調査表の父の職業欄に、王仁三郎はこう書いている。 | * 王仁三郎は職業を「世界改造業者」と称したことがある。<ref>[[出口和明]]『[[大地の母]] 第九巻「丹波の曙」』(みいづ舎版)p226「四月、直日は数え七つで綾部尋常小学校に入学した。家庭調査表の父の職業欄に、王仁三郎はこう書いている。 | ||

――世界改造業者。」</ref> <ref>[[出口京太郎]]・編著『[[出口王仁三郎の示した未来へ]]』p283「初期のころの話ですが、祖父は名刺をつくりまして、職業欄には「世界改造業者」「人間改造業者」という肩書きをかきました。これはいわば祖父のアイデンティティの表明と受け取れます。それが祖父の生涯を貫いた思想であり、言動であり、目標であったと思います。</ref> | ――世界改造業者。」</ref> <ref>[[出口京太郎]]・編著『[[出口王仁三郎の示した未来へ]]』p283「初期のころの話ですが、祖父は名刺をつくりまして、職業欄には「世界改造業者」「人間改造業者」という肩書きをかきました。これはいわば祖父のアイデンティティの表明と受け取れます。それが祖父の生涯を貫いた思想であり、言動であり、目標であったと思います。</ref> | ||

* | |||

== 別名・雅号 == | |||

王仁三郎は多数の別名や雅号を持つ。 | |||

* '''変性女子'''(へんじょうにょし): | |||

* '''瑞の身魂'''(みづのみたま)、'''瑞霊'''(ずいれい): | |||

* '''海潮'''(かいちょう):雅号。 →「[[海潮]]」 | |||

* '''瑞月'''(ずいげつ):著作執筆で使っていた雅号の一つ。『[[神霊界]]』大正10年(1921年)2月号掲載「[[故郷乃二十八年]]」冒頭の「執筆の理由」<ref>『出口王仁三郎著作集 第五巻』「{{obc|B195305c103|生いたちの記}}」。「執筆の理由」は全集第八巻「故郷の弐拾八年」では省略されている。</ref>によると、神様が王仁三郎の別名を「瑞月」と付けてくれたので、その月から「瑞月」という号で執筆することにした。その執筆日は大正9年(1920年)12月26日である。 | |||

* '''尋仁'''(じんじん):雅号。 →「[[尋仁]]」 | |||

* '''忠勝'''(ただかつ?):雅号。 →「[[忠勝]]」 | |||

* '''聖師'''(せいし):尊称。 →「[[聖師]]」 | |||

* '''喜三やん'''(きさやん):あだ名。 | |||

* '''王仁さん'''(わにさん):あだ名。 | |||

== 家族 == | == 家族 == | ||

明治4年(1871年)7月12日(当時はまだ改暦前。新暦だと8月27日になる)上田家に生まれる。幼名・喜三郎(きさぶろう)。 | 明治4年(1871年)7月12日(当時はまだ改暦前。新暦だと8月27日になる)上田家に生まれる。幼名・喜三郎(きさぶろう)。 | ||

| 27行目: | 62行目: | ||

{| class=wikitable | {| class=wikitable | ||

|- | |- | ||

!続柄!!名前!!生誕日!!帰幽日!!享年!!配偶者!!備考 | !続柄!!名前!!生誕日!!帰幽日!!享年<ref>原則として満年齢で記載。</ref>!!配偶者!!備考 | ||

|- | |- | ||

|長男||喜三郎(きさぶろう)(出口王仁三郎)||明治4年(1871年)7月12日||昭和23年(1948年)1月19日||76歳||澄子|| | |長男||喜三郎(きさぶろう)(出口王仁三郎)||明治4年(1871年)7月12日||昭和23年(1948年)1月19日||76歳||澄子|| | ||

| 35行目: | 70行目: | ||

|三男||[[幸吉]](こうきち)||明治12年(1879年)3月15日(旧2月23日)<ref name="omnp" />|| || || ||比沼麻奈為神社の宮司を務めた。 →「[[比沼麻奈為神社#宮司]]」 | |三男||[[幸吉]](こうきち)||明治12年(1879年)3月15日(旧2月23日)<ref name="omnp" />|| || || ||比沼麻奈為神社の宮司を務めた。 →「[[比沼麻奈為神社#宮司]]」 | ||

|- | |- | ||

|長女||絹子(きぬこ)||年月日不明||年月日不明||4歳(数え年?)<ref>「故郷の弐拾八年」による。「長妹を絹子と云つた。これも四歳にして帰幽した」</ref>)||- | |長女||絹子(きぬこ)||年月日不明||年月日不明||4歳(数え年?)<ref>「故郷の弐拾八年」による。「長妹を絹子と云つた。これも四歳にして帰幽した」</ref>)||-|| | ||

|- | |- | ||

|次女||[[雪子]](ゆきこ)||明治15年(1882年)3月19日(旧2月1日)<ref name="omnp" />||昭和27年(1952年)6月25日<ref name="omnp" />||70歳||[[西田元教]] | |次女||[[雪子]](ゆきこ)||明治15年(1882年)3月19日(旧2月1日)<ref name="omnp" />||昭和27年(1952年)6月25日<ref name="omnp" />||70歳||[[西田元教]]|| | ||

|- | |- | ||

|四男||政一(まさいち)([[小竹玖仁彦]])||明治18年(1885年)秋<ref>みいづ舎版『大地の母 第一巻』p.106「昨秋生まれた四男政一がいる」</ref>||昭和8年(1933年)11月22日<ref name="omnp" />||48歳|| ||明治28年(1895年)京都市の小竹宗太郎の養子となる<ref>みいづ舎版『大地の母 第二巻』p.106「十四歳の四男政一は一昨年夏、京都市に住む小竹宗太郎の養子に行っていない」</ref>。 | |四男||政一(まさいち)([[小竹玖仁彦]])||明治18年(1885年)秋<ref>みいづ舎版『大地の母 第一巻』p.106「昨秋生まれた四男政一がいる」</ref>||昭和8年(1933年)11月22日<ref name="omnp" />||48歳|| ||明治28年(1895年)京都市の小竹宗太郎の養子となる<ref>みいづ舎版『大地の母 第二巻』p.106「十四歳の四男政一は一昨年夏、京都市に住む小竹宗太郎の養子に行っていない」</ref>。 | ||

| 43行目: | 78行目: | ||

|五男||久太郎(きゅうたろう)||明治21年(1888年)3月7日(旧1月25日)<ref name="omnp" />||不詳||十日目(または数十日後)に帰幽<ref>みいづ舎版『大地の母 第二巻』p.106「五男久太郎は二十一年に生まれて十日目に死んでいる」。「故郷の弐拾八年」では「久太郎は出生後数十日にして帰幽した」。</ref>||-|| | |五男||久太郎(きゅうたろう)||明治21年(1888年)3月7日(旧1月25日)<ref name="omnp" />||不詳||十日目(または数十日後)に帰幽<ref>みいづ舎版『大地の母 第二巻』p.106「五男久太郎は二十一年に生まれて十日目に死んでいる」。「故郷の弐拾八年」では「久太郎は出生後数十日にして帰幽した」。</ref>||-|| | ||

|- | |- | ||

|三女||[[君子]] | |三女||[[君子]](きみこ)(小西きみ)||明治25年(1892年)9月22日(旧8月2日)<ref name="omnp" />||昭和49年(1974年)11月10日<ref>『[[愛善苑]]』昭和49年(1974年)12月号17頁</ref>||82歳||明治41年(1908年)3月27日、[[小西増吉]](宇津の[[小西松元]]の息子)と結婚<ref name="omnp" />|| | ||

|} | |} | ||

=== 妻 === | === 妻 === | ||

[[出口澄子]](大本開祖・[[出口直]] | [[出口澄子]](大本開祖・[[出口直]]の末子で第五女。大本二代教主)。明治33年(1900年)1月31日(旧暦1月1日)に結婚。明治16年(1883年)2月3日生まれの澄子は結婚時は満16歳。 | ||

=== 子供 === | === 子供 === | ||

王仁三郎と澄子との間に男子2人・女子6人の子ができたが、そのうち男子2人・女子1人は小さい時に帰幽した。成人した子は女子5人なので、尚江は四女、住之江は五女と表記している文献もある。(表の享年は満年齢。子供=王仁三郎の孫は夭折者を除く) | |||

{| class=wikitable | {| class=wikitable | ||

| 79行目: | 114行目: | ||

世間的に有名な孫・曽孫には次の人物がいる。 | 世間的に有名な孫・曽孫には次の人物がいる。 | ||

* 孫・[[出口和明]] | * 孫・[[出口和明]](やすあき):昭和5年(1930年)8月生まれ。王仁三郎の三女・[[八重野]]の長男。小説家。大本草創期を描いた歴史小説『[[大地の母]]』の著者。 (<wp>出口和明</wp>) | ||

* 曽孫・[[出口汪]] | * 曽孫・[[出口汪]](ひろし):昭和30年(1955年)8月生まれ。和明の長男。予備校講師(現代文)。論理的思考力養成システム「論理エンジン」開発者。教材開発・出版の企業「水王舎」を経営。 (<wp>出口汪</wp>) | ||

* 曽孫・[[出口光]] | * 曽孫・[[出口光]](ひかる):昭和30年(1955年)1月生まれ。王仁三郎の二女・[[梅野]]の長女・[[操]](みさお)の長男。心理学の博士。アパレル企業「タカキュー」元社長。「メキキの会」会長。[[一霊四魂]]を心理学に活用した「個性認識学」を開発。 (<wp>出口光</wp>) | ||

* 曽孫・[[出口鯉太郎]] | * 曽孫・[[出口鯉太郎]](こいたろう):昭和35年(1960年)生まれ。王仁三郎の五女(四女)[[尚江]]の長男・[[尚雄]]の長男。備前焼の陶芸家。人間国宝・金重陶陽(かねしげ とうよう)の孫でもある(金重陶陽の三女・美和子が尚雄と結婚した)。 | ||

== 略史 == | |||

→詳細は「[[大本#略史]]」を見よ | |||

== 略年表 == | == 略年表 == | ||

→詳細は「[[大本#略年表]]」を見よ | |||

* 明治4年7月12日(1871年8月27日):上田喜三郎生誕 | |||

* 明治31年(1898年)3月(26歳):[[高熊山修業]] | |||

* 明治32年(1899年)7月(28歳):大本に入る | |||

* 明治33年(1900年)1月(28歳):[[出口澄子]](16歳)と結婚 | |||

* 大正7年(1918年)11月6日:[[出口直]]、昇天(81歳) | |||

* 大正10年(1921年)2月12日(49歳):[[第一次大本事件]] | |||

* 同年10月:[[霊界物語]]の著述開始 | |||

* 大正13年(1924年)2月~7月(53歳):「[[入蒙]]」 | |||

* 昭和3年(1928年)3月3日(旧2月12日):[[みろく大祭]](満56歳7ヶ月) | |||

* 昭和9年(1934年)7月22日(63歳):「[[昭和神聖会]]」設立 | |||

* 昭和10年(1935年)12月8日(64歳):[[第二次大本事件]] | |||

* 昭和17年(1942年)8月7日(71歳):6年8ヶ月ぶりに出獄 | |||

* 昭和19年(1944年)12月末(73歳):[[耀盌]]を作り出す | |||

* 昭和20年(1945年)9月8日(74歳):大審院判決 | |||

* 昭和21年(1946年)2月7日(74歳):大本を「[[愛善苑]]」として新発足 | |||

* 昭和23年(1948年)1月19日(76歳):昇天 | |||

== 少年青年時代 == | == 少年青年時代 == | ||

<書きかけ> | |||

* 祖父の[[吉松]]は喜三郎が生まれて半年後に病気で亡くなった。亡くなる直前に喜三郎の両親を枕頭に招いて次のように遺言した。「上田家は古来から七代目に必ず偉人が現れて天下に名を顕したものである。有名な画伯・[[円山応挙]](本名は上田主水)は自分の五代前の祖先である。今度の孫はちょうど七代目に当たるから、必ず何かの事で天下に名を顕すものになるであろう。先日も易者に孫の人相を観てもらったら、この子はあまり学問をさせると親の屋敷に居らぬようになる。しかし善悪に由らず、いずれにしても変わった子であるから十分気をつけて育てよ、とのことであった。私は死んでも霊魂は生きて、孫の生い先を守ってやる。この子は成長して名を顕しても我が家の力にはならないが、天下に美名を上げてくれれば祖先の名誉であり、天下のためであるから、大事に養育せよ」と言い終わると、眠るように帰幽した。<ref>『[[出口王仁三郎全集]] 第八巻』[[故郷の二十八年]]「{{obc|B121808c09|祖父の遺言}}」</ref> | |||

== 高熊山修業以降 == | == 高熊山修業以降 == | ||

<書きかけ> | |||

=== 長沢雄楯との出会い === | === 長沢雄楯との出会い === | ||

| 183行目: | 181行目: | ||

== 第一次大本事件以降 == | == 第一次大本事件以降 == | ||

<書きかけ> | |||

王仁三郎は第一次大本事件以降は大衆の前に立つことがなく、再び大衆の前に現れたのは昭和9年8月12日、昭和神聖会京都地方本部発会式においてである。<ref>『[[大本七十年史]] 下巻』「{{obc|B195402c5304|地方組織の拡大}}」p177「第一次大本事件以後、かつて一度も公衆の前に立つことのなかった聖師が、統管として壇上にあがり、聖師みずからによる昭和神聖会結成の決意がひれきされた」</ref> <ref>[[大国美都雄]]『[[真偽二道]]』p183「出口聖師は、第一次大本事件以来、一度も大衆の前に立ったことがなかったが、今回は神聖会の統管として壇上に上がり、来会者に叫びかけた」</ref> (信者以外を対象にして講演等を行わなかったという意味) | 王仁三郎は第一次大本事件以降は大衆の前に立つことがなく、再び大衆の前に現れたのは昭和9年8月12日、昭和神聖会京都地方本部発会式においてである。<ref>『[[大本七十年史]] 下巻』「{{obc|B195402c5304|地方組織の拡大}}」p177「第一次大本事件以後、かつて一度も公衆の前に立つことのなかった聖師が、統管として壇上にあがり、聖師みずからによる昭和神聖会結成の決意がひれきされた」</ref> <ref>[[大国美都雄]]『[[真偽二道]]』p183「出口聖師は、第一次大本事件以来、一度も大衆の前に立ったことがなかったが、今回は神聖会の統管として壇上に上がり、来会者に叫びかけた」</ref> (信者以外を対象にして講演等を行わなかったという意味) | ||

| 195行目: | 194行目: | ||

== 第二次大本事件以降 == | == 第二次大本事件以降 == | ||

<書きかけ> | |||

== 生活 == | == 生活 == | ||

| 210行目: | 210行目: | ||

== 交友関係 == | == 交友関係 == | ||

[[ファイル:Oni Toyama Uchida.jpg|thumb|左から王仁三郎、[[頭山満]]、[[内田良平]]。]] | |||

[[ファイル:頭山満・野間清治・王仁三郎.jpg|thumb|左から[[頭山満]]、[[野間清治]]、王仁三郎(昭和10年撮影)]] | |||

王仁三郎と親交があった主な著名人。 | |||

* [[頭山満]]:アジア主義者・国家主義者。玄洋社の創始者。 | |||

* [[内田良平]]:アジア主義者・国家主義者。黒竜会の創始者。[[昭和神聖会]]の副統管。 | |||

* [[野間清治]]:講談社の創業者。 | |||

* [[前田夕暮]]:歌人。 | |||

* [[若山喜志子]]:歌人。 | |||

etc. | |||

=== 恋人 === | === 恋人 === | ||

* [[斎藤蘭]]:初恋の相手。 | * [[斎藤蘭]]:初恋の相手。 | ||

| 227行目: | 237行目: | ||

* [[岡田惟平]] | * [[岡田惟平]] | ||

== | == 著述 == | ||

* 『[[霊界物語]]』全81巻83冊 | * 『[[霊界物語]]』全81巻83冊 | ||

* 「[[三鏡]]」全3巻 | * 「[[三鏡]]」全3巻 | ||

| 279行目: | 289行目: | ||

== フィクション作品に描かれた出口王仁三郎 == | == フィクション作品に描かれた出口王仁三郎 == | ||

→「[[ | →「[[大本に関わるフィクション作品]]」 | ||

== ギャラリー == | |||

→「[[出口王仁三郎の写真]]」 | |||

== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||

| 289行目: | 300行目: | ||

== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||

*<wp>出口王仁三郎</wp> | * <kb>出口王仁三郎</kb> | ||

* <wp>出口王仁三郎</wp> | |||

== 脚注 == | |||

<references /> | |||

{{デフォルトソート:てくちおにさふろう}} | {{デフォルトソート:てくちおにさふろう}} | ||

[[Category:人物]] | [[Category:人物]] | ||

[[Category:出口王仁三郎]] | [[Category:霊界物語の人物]] | ||

[[Category:出口王仁三郎|*]] | |||

[[Category:大本|*]] | |||

2024年2月24日 (土) 11:12時点における版

この項目はまだ書きかけです。内容が不十分だったり不明瞭だったりします。

出口王仁三郎(でぐち おにさぶろう、1871~1948年)は、大本の二大教祖の一人。『霊界物語』著者。霊能者、予言者、歌人、芸術家としても知られている。幼名は上田喜三郎(うえだ きさぶろう)。大本を開教した出口直の娘婿となり、教団を組織し教典を作成し教義教理を整備した。大本における肩書きは「教主輔」。尊称「聖師」。

基本情報

- 生年月日:明治4年(1871年)旧暦7月12日(新暦8月27日)生まれ。

- 新暦(グレゴリオ暦)に改暦されたのは明治6年であり、5年12月3日を6年1月1日として改暦した。従って明治5年12月2日までの月日は旧暦での表記になる。

- 没年月日:昭和23年(1948年)1月19日昇天。享年満76歳(数え78歳)。

- 出生地:京都府南桑田郡穴太村。現在の京都府亀岡市曽我部町穴太。 →「穴太(あなお)」

- 生家跡は現在「瑞泉苑(ずいせんえん)」と名づけられ大本の施設になっている。

- 名前:出生名は「上田喜三郎(うえだ きさぶろう)」。後に「王仁三郎(おにさぶろう)」に改名し、出口家に養子に入って「出口王仁三郎」になった。 →「#「王仁三郎」の名の由来」

- 「わにさぶろう」と呼ぶのは俗称であって正式な読み方ではない。

- 家族:上田家の家業は農業。

- 王仁三郎は明治31年(1898年)26歳の時、郷里にある高熊山で一週間の霊的修業を行い、自分の救世の使命を自覚し、霊能力を身に付けた。その後、宗教活動を開始する。 →「高熊山」「高熊山修業」

- 王仁三郎は綾部で明治25年(1892年)に大本を開教していた出口直と出会い、明治32年(1899年)綾部に移住して、大本での活動を開始する。明治33年(1900年)1月、出口直の娘・澄子と結婚。

- 大本は大正10年(1921年)2月と昭和10年(1935年)12月の二度に亘り、当局から弾圧を受ける。これを大本事件と呼ぶ。二度目の弾圧では6年8ヶ月間も獄中生活を強いられた。 →「第一次大本事件」「第二次大本事件」

- 「出口王仁三郎は刑務所暮らしをしていた」等と言われる場合がある[1]が、それは大きな語弊がある。王仁三郎が囚人(既決囚)として刑務所で服役したことは一度もない。刑事被告人(未決囚)として拘置所に収監されただけである。拘置所が刑務所内に併設されていたため、便宜上、王仁三郎は刑務所に入れられた等と表現されるのだと思われる。

- 王仁三郎は大正10年(1921年)10月から霊界物語の著述を開始する。自分は横になって口述し、側近に筆録させるという形で著述が進められた。全81巻83冊。 →「霊界物語」

- 大本の教典は大本神諭と霊界物語の二つある。大本神諭は、出口直に艮の金神が懸かって書いた「筆先」を元にして王仁三郎が作ったものである。筆先は平仮名と漢数字だけで書いてあり、王仁三郎が筆先に漢字を当てはめて意味づけを行ったものが大本神諭である。

- 王仁三郎は生涯で数十万首の和歌(短歌)を詠んだ。 →「和歌」

- 王仁三郎は晩年(昭和20年)彩り鮮やかな楽焼茶碗を数千個作成した。「天国茶碗」とも呼ばれる。 →「耀盌(ようわん)」

- 王仁三郎は職業を「世界改造業者」と称したことがある。[2] [3]

別名・雅号

王仁三郎は多数の別名や雅号を持つ。

- 変性女子(へんじょうにょし):

- 瑞の身魂(みづのみたま)、瑞霊(ずいれい):

- 海潮(かいちょう):雅号。 →「海潮」

- 瑞月(ずいげつ):著作執筆で使っていた雅号の一つ。『神霊界』大正10年(1921年)2月号掲載「故郷乃二十八年」冒頭の「執筆の理由」[4]によると、神様が王仁三郎の別名を「瑞月」と付けてくれたので、その月から「瑞月」という号で執筆することにした。その執筆日は大正9年(1920年)12月26日である。

- 尋仁(じんじん):雅号。 →「尋仁」

- 忠勝(ただかつ?):雅号。 →「忠勝」

- 聖師(せいし):尊称。 →「聖師」

- 喜三やん(きさやん):あだ名。

- 王仁さん(わにさん):あだ名。

家族

明治4年(1871年)7月12日(当時はまだ改暦前。新暦だと8月27日になる)上田家に生まれる。幼名・喜三郎(きさぶろう)。

父母・祖父母

兄弟姉妹

王仁三郎は男5人・女3人の8人兄弟の長男である。ただしそのうち2人は夭折している。他の弟妹は次の通り。[5]

| 続柄 | 名前 | 生誕日 | 帰幽日 | 享年[6] | 配偶者 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 長男 | 喜三郎(きさぶろう)(出口王仁三郎) | 明治4年(1871年)7月12日 | 昭和23年(1948年)1月19日 | 76歳 | 澄子 | |

| 二男 | 由松(よしまつ) | 明治7年(1874年)1月4日(旧11月16日)[7] [8] | ||||

| 三男 | 幸吉(こうきち) | 明治12年(1879年)3月15日(旧2月23日)[7] | 比沼麻奈為神社の宮司を務めた。 →「比沼麻奈為神社#宮司」 | |||

| 長女 | 絹子(きぬこ) | 年月日不明 | 年月日不明 | 4歳(数え年?)[9]) | - | |

| 次女 | 雪子(ゆきこ) | 明治15年(1882年)3月19日(旧2月1日)[7] | 昭和27年(1952年)6月25日[7] | 70歳 | 西田元教 | |

| 四男 | 政一(まさいち)(小竹玖仁彦) | 明治18年(1885年)秋[10] | 昭和8年(1933年)11月22日[7] | 48歳 | 明治28年(1895年)京都市の小竹宗太郎の養子となる[11]。 | |

| 五男 | 久太郎(きゅうたろう) | 明治21年(1888年)3月7日(旧1月25日)[7] | 不詳 | 十日目(または数十日後)に帰幽[12] | - | |

| 三女 | 君子(きみこ)(小西きみ) | 明治25年(1892年)9月22日(旧8月2日)[7] | 昭和49年(1974年)11月10日[13] | 82歳 | 明治41年(1908年)3月27日、小西増吉(宇津の小西松元の息子)と結婚[7] |

妻

出口澄子(大本開祖・出口直の末子で第五女。大本二代教主)。明治33年(1900年)1月31日(旧暦1月1日)に結婚。明治16年(1883年)2月3日生まれの澄子は結婚時は満16歳。

子供

王仁三郎と澄子との間に男子2人・女子6人の子ができたが、そのうち男子2人・女子1人は小さい時に帰幽した。成人した子は女子5人なので、尚江は四女、住之江は五女と表記している文献もある。(表の享年は満年齢。子供=王仁三郎の孫は夭折者を除く)

| 続柄 | 名前 | 生誕日 | 帰幽日 | 享年 | 配偶者 | 子供 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 長女 | 直日(なおひ) | 明治35年(1902年)3月7日(旧1月28日) | 平成2年(1990年)9月23日(旧8月5日) | 88歳 | 大二(吉田兌三)、日出麿(高見元男) | 直美、麻子、聖子、京太郎 |

| 二女 | 梅野(うめの) | 明治37年(1904年)5月30日(旧4月16日) | 昭和58年(1983年)10月12日[14](旧9月7日) | 79歳 | 寿賀麿(浅野遙)、虎雄(田上虎雄) | 操、曙、茂子 |

| 三女 | 八重野(やえの) | 明治42年(1909年)5月1日(旧3月12日) | 平成10年(1998年)12月20日(旧11月2日) | 89歳 | 宇知麿(佐賀伊佐男) | 和明、雄美 |

| 四女 | 一二三(ひふみ) | 明治44年(1911年)8月8日(旧閏6月14日) | 昭和2年(1927年)12月21日(旧11月28日) | 16歳 | - | - |

| 長男 | 六合大(くにひろ) | 大正2年(1913年)8月29日(旧7月28日) | 大正3年(1914年)4月9日(旧3月14日) | およそ7ヶ月 | - | - |

| 五女(四女) | 尚江(ひさえ) | 大正4年(1915年)3月5日(旧1月20日) | 昭和52年(1977年)7月28日(旧6月13日) | 62歳 | 三千麿(中野貞四郎) | 三千恵、尚雄、文営 |

| 二男 | 相生(すけなり) | 大正7年(1918年)4月3日(旧2月2日) | 大正7年(1918年)8月25日(旧7月19日) | およそ5ヶ月 | - | - |

| 六女(五女) | 住之江(すみのえ) | 大正7年(1918年)4月3日(旧2月2日) | 昭和55年(1980年)10月13日[15](旧9月5日) | 62歳 | 五十麿(高橋義衛) | 義江、恵子、雅子 |

孫・曽孫

孫は男子5人・女子10人の計15人いる。(「#子供」の表を参照)

曽孫は推定45人いる。

世間的に有名な孫・曽孫には次の人物がいる。

- 孫・出口和明(やすあき):昭和5年(1930年)8月生まれ。王仁三郎の三女・八重野の長男。小説家。大本草創期を描いた歴史小説『大地の母』の著者。 (<wp>出口和明</wp>)

- 曽孫・出口汪(ひろし):昭和30年(1955年)8月生まれ。和明の長男。予備校講師(現代文)。論理的思考力養成システム「論理エンジン」開発者。教材開発・出版の企業「水王舎」を経営。 (<wp>出口汪</wp>)

- 曽孫・出口光(ひかる):昭和30年(1955年)1月生まれ。王仁三郎の二女・梅野の長女・操(みさお)の長男。心理学の博士。アパレル企業「タカキュー」元社長。「メキキの会」会長。一霊四魂を心理学に活用した「個性認識学」を開発。 (<wp>出口光</wp>)

- 曽孫・出口鯉太郎(こいたろう):昭和35年(1960年)生まれ。王仁三郎の五女(四女)尚江の長男・尚雄の長男。備前焼の陶芸家。人間国宝・金重陶陽(かねしげ とうよう)の孫でもある(金重陶陽の三女・美和子が尚雄と結婚した)。

略史

→詳細は「大本#略史」を見よ

略年表

→詳細は「大本#略年表」を見よ

- 明治4年7月12日(1871年8月27日):上田喜三郎生誕

- 明治31年(1898年)3月(26歳):高熊山修業

- 明治32年(1899年)7月(28歳):大本に入る

- 明治33年(1900年)1月(28歳):出口澄子(16歳)と結婚

- 大正7年(1918年)11月6日:出口直、昇天(81歳)

- 大正10年(1921年)2月12日(49歳):第一次大本事件

- 同年10月:霊界物語の著述開始

- 大正13年(1924年)2月~7月(53歳):「入蒙」

- 昭和3年(1928年)3月3日(旧2月12日):みろく大祭(満56歳7ヶ月)

- 昭和9年(1934年)7月22日(63歳):「昭和神聖会」設立

- 昭和10年(1935年)12月8日(64歳):第二次大本事件

- 昭和17年(1942年)8月7日(71歳):6年8ヶ月ぶりに出獄

- 昭和19年(1944年)12月末(73歳):耀盌を作り出す

- 昭和20年(1945年)9月8日(74歳):大審院判決

- 昭和21年(1946年)2月7日(74歳):大本を「愛善苑」として新発足

- 昭和23年(1948年)1月19日(76歳):昇天

少年青年時代

<書きかけ>

- 祖父の吉松は喜三郎が生まれて半年後に病気で亡くなった。亡くなる直前に喜三郎の両親を枕頭に招いて次のように遺言した。「上田家は古来から七代目に必ず偉人が現れて天下に名を顕したものである。有名な画伯・円山応挙(本名は上田主水)は自分の五代前の祖先である。今度の孫はちょうど七代目に当たるから、必ず何かの事で天下に名を顕すものになるであろう。先日も易者に孫の人相を観てもらったら、この子はあまり学問をさせると親の屋敷に居らぬようになる。しかし善悪に由らず、いずれにしても変わった子であるから十分気をつけて育てよ、とのことであった。私は死んでも霊魂は生きて、孫の生い先を守ってやる。この子は成長して名を顕しても我が家の力にはならないが、天下に美名を上げてくれれば祖先の名誉であり、天下のためであるから、大事に養育せよ」と言い終わると、眠るように帰幽した。[16]

高熊山修業以降

<書きかけ>

長沢雄楯との出会い

明治31年(1898年)4月3日、稲荷講社総本部の配札係[17]・三矢喜右衛門が綾部の喜三郎のもとを訪ねて来た。総本部の総理・長沢雄楯に、因縁のある人物だから調べて来いと言われたという。

4月13日(諸説あり [18] )、喜三郎は生まれて初めて汽車に乗り、三矢の案内で静岡の長沢の宅へ向かった。

<書きかけ>

4月22日の夜、穴太の自宅に帰宅した。

「王仁三郎」の名の由来

- 上田喜三郎がまだ亀岡で幽斎研究を続けていた頃、ひそかに出修に行けという神示が降りた。そこで友人の斎藤だけに話して、母には心配しないように書き置きを残して出かけた。このとき書き置きに、ふと「鬼三郎(きさぶろう)」と署名した。[19]

- 明治36年(1903年)旧4月27日(新5月23日)の筆先で「会長(喜三郎のこと)は神界では出口おに三郎と名を致すから」云々と出た(筆先なので本来は全文平仮名)。喜三郎は「おに」に「王仁」の文字を宛て、以後「王仁三郎(おにさぶろう)」と名乗るようになった。[20] [21] [22]

- 明治37年(1904年)9月20日、町役場に改名届を出し、戸籍上「上田王仁三郎」になる。

- 明治43年(1910年)12月29日、出口家への養子の手続きが終わり、戸籍上「出口王仁三郎」になる。

- 明治45年(1912年)2月21日、出口家の戸主となり家督相続する。

Onisavulo

「王仁三郎」のエスペラント語での表記「Onisavulo」は、救世主というような意味になる。大正12年(1923年)頃にその事実が判明した。 →「Onisavulo」

第一次大本事件以降

<書きかけ>

王仁三郎は第一次大本事件以降は大衆の前に立つことがなく、再び大衆の前に現れたのは昭和9年8月12日、昭和神聖会京都地方本部発会式においてである。[24] [25] (信者以外を対象にして講演等を行わなかったという意味)

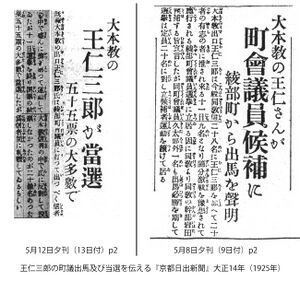

綾部町議に当選

大正14年(1925年)5月11日の綾部町会議員選挙に王仁三郎は立候補し当選する。定員20名に対して29名が立候補し、王仁三郎は55票を得てトップ当選した。『大本七十年史』は「綾部町労働者団の有志に推されて」と記しているが、『京都日出新聞』は「信者有志の者に推され」と報じている。大本関係者としては他に2名(岩田久太郎ともう1名)立候補したようである。[26] [27]

- 王仁三郎が町議会に出席したことを詠んだ歌がいくつかある。「町議会出席すれば議員等が府税割当評議最中」「六円の弁当料を貰ひけり三度《みたび》町議に出席をして」どちらも大正15年(1926年)6月3日の歌日記[28]。

- 一年間一度も出席しなかったことも歌に詠んでいる。「珍しく町会議員の肩書で奈良県各地を視察せし哉《かな》」「町会に一度も顔を出さずして一年間を過ぎにける哉」どちらも昭和3年(1928年)12月31日に詠んだ歌[29]。

第二次大本事件以降

<書きかけ>

生活

飲酒

王仁三郎は基本的に下戸で酒は飲まなかった[30]。全く飲めなかったわけではなく、多少は飲んだ。巡教先で食事の際に酒を出されると一杯飲んですぐに盃を伏せた[31]。[32]

王仁三郎は飲酒について否定的である。飲酒は「日本の悪い習慣だ」、宣伝先で酒を出された場合「宣伝使は盃三杯飲んだら、それが限度で、それ以上飲むことはならん。酒は慎しまなくては乱れる。まして酒を飲みつつ神様の話や教えの話をするのは不謹慎である」「大本の宣伝使は心得た上にも心得て酒は慎しまなくてはいかん。さもなくば神の道を説いてもなんの効果もない」、神様にお神酒を供えるのはいいが「そのお下りのお酒をいただくのは、一杯か多くて三杯と決っている」「神酒なら何杯飲んでもよいと言って、何杯もガブガブ飲む者がいるが、それは神酒ではない。悪酒だ」と王仁三郎は信者に語っている[31]。

喫煙

王仁三郎は「敷島」や「朝日」という銘柄の煙草を好んで吸っていた。しかし、ふかすだけであった。信者の中には、王仁三郎が吸った煙草の吸い殻を拾って吸って喘息が治ったという人もおり、御神徳を求めて吸い殻を持って帰る信者もいたので、王仁三郎は吸ったふりをして病気が治るように祈願していた。[33] [34]

開祖・出口直も二代・澄子も煙草が好きであった。しかし出口直はあまり吸わなかった。[35] [36] [37] [38]

- <wp>敷島 (たばこ)</wp>

交友関係

王仁三郎と親交があった主な著名人。

etc.

恋人

- 斎藤蘭:初恋の相手。

- 八木弁:

- お仙:

- お鈴:お松後家の一人娘。

- 安達志津江:

- 斎藤いの:隣家で幼なじみ。

- 斎藤しげの:斉藤家の婿養子となるが義父とケンカして百日で出て行く。入籍はしていない。

- 多田琴:侠客・多田亀の娘。内縁関係になる。

王仁三郎に影響を与えた人物

著述

→詳細は「出口王仁三郎の著述」を見よ

芸術作品

伝記

出口王仁三郎の人生を記した伝記や研究書には、主に次のものがある。

- 青柳真三郎『春は呼びかける』昭和7年(1932年)、北国夕刊新聞社

- 青柳真三郎『空に解け入る』昭和8年(1933年)、北国夕刊新聞社

- 大本教学院・編纂『聖師伝』昭和28年(1953年)、天声社

- 出口京太郎『巨人出口王仁三郎』昭和42年(1967年)、講談社

- 出口和明『大地の母』全12巻、昭和44年(1969年)~46年、毎日新聞社

- 村上重良『出口王仁三郎』昭和48年(1973年)、新人物往来社

- 伊藤栄蔵『大本 出口なお・出口王仁三郎の生涯』昭和59年(1984年)、講談社

- ナンシー・K・ストーカー『出口王仁三郎 帝国の時代のカリスマ』平成21年(2009年)、原書房

伝記の異同

王仁三郎の事績に関して伝記によって異なることが書いてある場合がある。それをここに記す。

富野の年齢

- 霊界物語では16~7歳と書いてある「十六七の富野といふ妹が」 https://reikaimonogatari.net/index.php?obc=rm3714&mky=a009#a009

- 大地の母では20歳と書いてある「二十歳の富野が」(みいづ舎版 第2巻p384)https://reikaimonogatari.net/index.php?obc=B138902c10&mky=a1050#a1050

斉藤いのと別れた時期

喜三郎が斉藤いのと別れた時期は、高熊山修業の年から、

- 霊界物語では4年前と書いてある「四年以前に一寸悶錯を起して別れた娘」 https://reikaimonogatari.net/index.php?obc=rm3714&mky=a006#a006

- 大地の母では2年前と書いてある「二年前喜三郎との仲を裂かれて、いのは大阪に去った」(みいづ舎版 第2巻p377)https://reikaimonogatari.net/index.php?obc=B138902c10&mky=a0812#a0812

お歯黒を付けた時期

喜三郎がお歯黒を付け、陣羽織を羽織り、手にコウモリ傘とバスケットを持つという、奇妙ないでたちで旅立った時期について、伝記によって次の3つの時期がある。あるいは3つ全てそのいでたちだったのかも知れない。

- 明治31年(1898年)旧6月 八木で福島久子に出会った時

- 霊界物語第37巻第21章「参綾」# ただし「異様な姿」とだけ書いてある。 https://reikaimonogatari.net/index.php?obc=rm3721&mky=a012#a012

- 開祖伝 https://reikaimonogatari.net/index.php?obc=B100600c22#a025

- 巨人出口王仁三郎 p53

- 明治31年(1898年)10月8日(旧8月23日) 綾部で初めて出口ナオと面会した時

- 明治32年(1899年)7月3日(旧5月26日) 二度目の参綾

聖師伝は記述無し。

フィクション作品に描かれた出口王仁三郎

ギャラリー

→「出口王仁三郎の写真」

関連項目

外部リンク

- <kb>出口王仁三郎</kb>

- <wp>出口王仁三郎</wp>

脚注

- ↑ 【例】出口京太郎『巨人出口王仁三郎』p437「王仁三郎は一生のうちに何度も投獄のうきめにあい、合わせて七年半も刑務所ぐらしをせねばならないのだ」

- ↑ 出口和明『大地の母 第九巻「丹波の曙」』(みいづ舎版)p226「四月、直日は数え七つで綾部尋常小学校に入学した。家庭調査表の父の職業欄に、王仁三郎はこう書いている。 ――世界改造業者。」

- ↑ 出口京太郎・編著『出口王仁三郎の示した未来へ』p283「初期のころの話ですが、祖父は名刺をつくりまして、職業欄には「世界改造業者」「人間改造業者」という肩書きをかきました。これはいわば祖父のアイデンティティの表明と受け取れます。それが祖父の生涯を貫いた思想であり、言動であり、目標であったと思います。

- ↑ 『出口王仁三郎著作集 第五巻』「生いたちの記#」。「執筆の理由」は全集第八巻「故郷の弐拾八年」では省略されている。

- ↑ 「故郷の弐拾八年」の「上田の家庭#」、その他の参考文献による。

- ↑ 原則として満年齢で記載。

- ↑ 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 「大本年表」による。

- ↑ 「故郷の二十八年」には「明治七年正月元旦の日の出と共に王仁の弟が生れた」と記されている。『出口王仁三郎全集 第八巻』「祖父の再生#」

- ↑ 「故郷の弐拾八年」による。「長妹を絹子と云つた。これも四歳にして帰幽した」

- ↑ みいづ舎版『大地の母 第一巻』p.106「昨秋生まれた四男政一がいる」

- ↑ みいづ舎版『大地の母 第二巻』p.106「十四歳の四男政一は一昨年夏、京都市に住む小竹宗太郎の養子に行っていない」

- ↑ みいづ舎版『大地の母 第二巻』p.106「五男久太郎は二十一年に生まれて十日目に死んでいる」。「故郷の弐拾八年」では「久太郎は出生後数十日にして帰幽した」。

- ↑ 『愛善苑』昭和49年(1974年)12月号17頁

- ↑ 『白梅の帖』p.192

- ↑ 出口和明『第三次大本事件の真相』p.227

- ↑ 『出口王仁三郎全集 第八巻』故郷の二十八年「祖父の遺言#」

- ↑ 「配札(はいさつ)」とは御札を配ること。

- ↑ 喜三郎が初めて長沢雄楯と会った日は、文献によって異なる。

(1) 霊界物語では穴太を出発したのは4月13日で、穴太に帰ったのは4月22日の夜である。第37巻第20章「仁志東」/a048#:「三矢の案内で愈同月の十三日、穴太を立つて」「一週間許り世話になつて、二十二日の夜漸く穴太の自宅に帰る事を得た」。

(2) 『神霊界』大正8年(1919年)8月15日号掲載の「随筆」p14によると、4月15日に出発し、16日に長沢から鎮魂帰神の高等得業の証を受けた。随筆『神霊界』大正8年8月15日号掲載#:「同月十五日東上して、長沢氏に合ふたのである」「長沢氏より四月十六日、先生に逢つた翌日、直ぐに「鎮魂帰神の高等得業を証す」と云ふ辞令を頂いて」。

(3) 「本教創世記」では4月15日付で喜三郎は中監督に任ぜられ、4月28日に出発。3日間滞在したというので、5月1日に穴太に帰ったことになる。第十章 幽斎修業#:「四月の二十八日に三ツ屋の案内にて、始めて参閣する事となったのである」、第十一章 出発#:「しかしただの三日の逗留であったから」。

(4) 「大本年表」は「本教創世記」と同じく、4月15日に中監督に任ぜられ、4月28日に出発。

(5) 『大本七十年史』では詳しい日付は書いていない。『大本七十年史 上巻』「稲荷講社と本田親徳#」 - ↑ 『大本七十年史 上巻』「布教活動と警察の干渉#」

- ↑ 出口和明『大地の母 第8巻』「岩戸開き」

- ↑ この筆先は大本神諭にはなっていない。『大本史料集成Ⅰ』p211(5月23日の筆先)、『大本神諭(五巻本)第三集』p76(旧4月27日の筆先)に掲載されている。両者の文面が多少異なるが、史料集成のものが原文に近いと思われる。大地の母(第8巻「岩戸開き」)に引用されているものは五巻本のもの。

- ↑ 「故郷の二十八年」では「王仁三郎と名告《なの》つたのは参綾後に神界より賜つた名」だと記している。『出口王仁三郎全集 第八巻』「上田の家庭#」

- ↑ みいづ舎版『大地の母 第八巻』「北桑田宣教#」p250-251

- ↑ 『大本七十年史 下巻』「地方組織の拡大#」p177「第一次大本事件以後、かつて一度も公衆の前に立つことのなかった聖師が、統管として壇上にあがり、聖師みずからによる昭和神聖会結成の決意がひれきされた」

- ↑ 大国美都雄『真偽二道』p183「出口聖師は、第一次大本事件以来、一度も大衆の前に立ったことがなかったが、今回は神聖会の統管として壇上に上がり、来会者に叫びかけた」

- ↑ 『京都日出新聞』大正14年(1925年)5月8日夕刊(9日付)p2、同5月12日夕刊(13日付)p2。

- ↑ 『大本七十年史 上巻』「国内宣教と造営#」

- ↑ 『真如の光』大正15年(1926年)6月15日号p.10

- ↑ 『真如の光』昭和4年(1929年)1月15日号p.4

- ↑ 「元来は下戸なりし吾やけになり茶屋にかよひて一升の酒呑む」〔『出口王仁三郎全集 第八巻』「歌舞#」(初出は『故山の夢』)〕

- ↑ 31.0 31.1 大国美都雄『真偽二道』「尽きぬ思い出」p290

- ↑ 玉鏡「大本人の守護」#:「王仁が酒が飲めぬから、酒飲のお客に対して、ツイうつかりして満足させることが出来ないのを遺憾に思ふ」

- ↑ 大国美都雄『真偽二道』「尽きぬ思い出」p289:「郷に入っては郷に従えだ。迷信であろうが、救うという神業は、あらゆる形で自由自在に行われなくてはならん。ワシのタバコの吸い殻を持って帰って喘息が治った人もある。それだからワシのタバコの吸い殻を持って帰る人もいるので、吸ったふりをしてその実は祈願しておくのだ」

- ↑ 三浦玖仁子『花いろいろ』p92:「ちなみに聖師さまは、敷島、朝日がお好みでした。しかしお吸いになるより、おふかしになるのです。そして、その吸殻でぜんそくの人達がお蔭を頂かれました」

- ↑ 玉鏡「直美と操」#:「開祖様は又煙草がお好きであつたが」

- ↑ 『開祖伝』「御日常#」:「煙草はお好きでしたが、女が煙草を吸うのは見苦しいと言って辛抱していられました」

- ↑ 『大本七十年史 上巻』「2 開祖の人柄#」:「タバコは開祖の生家の前に、葉タバコをきざんであきなっていた店があったので、それとなく小さいときから煙草の香りにしたしんではいたが、二代すみの手にしている煙管をみて、一服吸ったことがあったという程度で、平常煙草をのんだりするということはなかった」

- ↑ 出口澄子『幼ながたり』「尉と姥#」:「私もこのごろは、すっかりとタバコを止めまして、タバコの代わりにお水を頂いとりますんじゃ」