高熊山修業

高熊山修業(たかくまやましゅぎょう)とは、出口王仁三郎が明治30年代に高熊山にて行った霊的修業のことである。全部で3回行われているが、通常は明治31年旧2月9日から一週間行われた一回目の修業のみを指す。

一回目の修業

一回目の高熊山修業の期間は一週間だが、その直後に自宅で一週間の床縛りの修業があった。

明治31年(1898年)2月28日(旧2月8日)夜、上田喜三郎(王仁三郎の旧名)は若錦の一派に暴行を受けて重傷を負った。それを機に喜三郎は心を入れ替えた。[1]

翌3月1日(旧2月9日)夜、自宅に松岡仙人が現れて喜三郎を高熊山へ導く。[2]

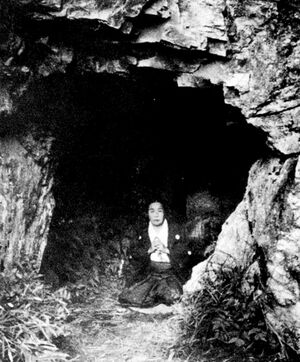

喜三郎は高熊山にある岩窟の中で、寒天のもと襦袢1枚で、飲まず食わずで岩の上に無言で静座した。現界で二時間、神界で一時間の割合で修業をさせられた。その時に霊界で見聞したことを約24年後に口述したものが霊界物語である。この霊的修業は一週間続いた。[3]

この修業によって王仁三郎の霊的能力は飛躍的に向上した。

一方その頃、喜三郎の姿が見えなくなったことに気づいた家族や友人たちは、最初のうちは「喜三郎は若錦とのケンカで負けた憂さ晴らしに亀岡あたりに散財に行ったか、女のところにでも行ったのだろう」とあまり気に留めていなかった。しかし2~3日経っても帰って来ないため心配し、隣近所が大騒ぎになった。霊能者や易者に託宣してもらうと「喜三郎は自殺しそう」だとか「駆け落ちした」だとか「牧場の売り上げを持ち逃げした」などデタラメばかり言う。そうこうしているうちに、喜三郎が帰って来た。3月7日(旧2月15日)の正午前[4]のことであった。[5]

したがって、修業をしていた期間は3月1日夜から7日午前までの、実質5日半ほどになる。しかし足掛けで7日間のため、「一週間」修業したと表現される。

帰宅した喜三郎は周りの人たちから「どこで何をしていた」と質問攻めに遭うが「神様の修業に行って来た」と答えたきりで、後は無言でいた。喜三郎は食事をした後、急に眠気が襲って来たので横になった。ほぼ丸一日眠り、16日の午後2時頃[6]に目覚め、小幡神社に参拝した。しかし17日早朝[7]から体が変になって来て、ここから自宅の中でさらに一週間の修業をすることになる。これは「床縛り」の修業であり、体がまったく動けなくなってしまった。23日の夕方[8]になってようやく修業が終わり体が動けるようになった。[5]

これも17日早朝から23日夕方まで、実質6日半であるが、足掛け7日間のため、「一週間」の修業である。これもまた霊的修業であった[9]。

神界から現界への帰還シーン

王仁三郎が霊的修業の最中に、神界から現界へ帰還する(意識が戻る)シーンが、霊界物語の章末に話のオチ的に記されている場合がある。次の例は高熊山での修業の際のシーンである。

- 第1巻第14章「神界旅行(一)」#:〈(略)その一刹那、松吹く風の音に気がつくと、豈計らんや、自分は高熊山のガマ岩の上に端座してゐた。〉

- 第1巻第50章「死海の出現」#:〈(略)ふと眼を開けば、身は高熊山の巌窟の前に寒風に曝されてゐた。〉

- 第2巻第50章「鋼鉄の鉾」#:〈このとき、一天にはかに晴れ、天津日の光り輝き渡るよと見えしとたん、身は高熊山の巌窟に静坐してゐたのである。このとき巌上に坐せるわが足は、にはかに苦痛をうつたへ、寒気は身を切るばかりであつた。〉

- 第3巻第8章「従神司の殊勲」#:〈(略)とたんに、冷たき水の一二滴、襟首に何処からともなく落ちきたり、驚いて正気に復れば、身は高熊の霊窟の入口に両手を組み端坐したまま、鎮魂の姿勢を取りて居たりける。〉

- 第3巻第9章「弁者と弁者」#:(前章からの続き)〈寒風吹き荒み、牡丹餅雪さへ降りきたる高熊山の巌窟の入口に、霊縛を受け、身動きならぬ苦しさに、二時間ばかりを費やせしと思ふころ、またもや王仁は霊界に逍遥したりける。〉

- 第3巻第17章「岩窟の修業」#:〈夢か、現か、幻か。疑雲に包まれゐたるをりしも、寒風さつと吹ききたつて、肌を刺す一刹那、王仁の身は高熊山の岩窟の奥に、端座しゐたりける。〉

- 第4巻第27章「阿鼻叫喚」#:〈たちまち天の一方より峻烈骨を裂くごとき寒風吹ききたるよと見る間に、王仁の身は高所より深き谷間に顛落したりけるより、目を開けば、身は高熊山の岩窟に寒風にさらされて横様に倒れゐたりける。〉

- 第5巻第16章「霊夢」#:〈(略)その閃光に見とれて空を見上ぐるとたんに、瑞月の身は頭部に劇痛を感じた。驚いて肉体にかへりみれば、寒風吹きすさむ高熊山の岩窟に端坐し、仰向くとたんに、岸壁の凸部に後頭部を打つてゐた。〉

- 第5巻第24章「天の浮橋」#:〈時しも山上を吹き捲くる吹雪の寒さに、頬も鼻も千切れるばかりの痛みを感ずるとともに、烈風に吹かれて山上に倒れし其の途端に前額部を打ち、両眼より火光が飛び出したと思ふ一刹那、王仁の身は高熊山の岩窟に静坐し、前額部を岩角に打つてゐた。〉

- 第5巻第50章「磐樟船」#:〈よくよく見れば王仁の身は、高熊山の岩窟の前に、何時の間にか霊より覚めて、両眼をぱつちり開いてその岩窟を眺めいたりけり。〉

- 第6巻第50章「大戸惑」#:〈(略)広道別天使の身体は眼下の深き堀の中にザンブと陥ち込みた。その寒さに震うて気がつけば、豈図らむや、王仁の身は高熊山の方形の岩の上に寒風に曝されゐたりけり。〉

- 第7巻第50章「三五○」#:〈(略)千丈の岩の上からグワラグワラと岩と一緒に谷底へ引繰返つた。その物音に驚いて目を開いて見れば豈に図らむや十三夜の瑞月は天空に輝き、口述著者の瑞月の身は高熊山の蟇岩の麓の松に脊をあてて坐り居たりける。〉

- 第12巻第7章「覚醒」#:〈(略)命からがら山の頂上目がけて飛び降りた。

途端に驚き霊より覚めて見れば、十四日の月は高熊山の中天に輝き、王仁の身は巌窟の前に仰向けに倒れ居たりける。〉

- 第12巻第14章「大蛇ケ原」#:〈一行六人は(略)千仭の谷間にズデンドウと顛落した。ハツと思ふその途端目を開けば、高熊山の巌窟の前、十四夜の月は早くも弥仙山の頂に姿を隠さむとする真夜中頃なりき。〉

- 第12巻第15章「宣直し」#:(前章からの続き)〈峰の嵐や松風の音 高熊山の岩の前 霊より覚めし瑞月は 神の使に十四夜の 御空を仰ぎ眺むれば〉

- 第12巻第27章「航空船」#:〈俄に聞ゆる松風の音に目を開けば、豈図らむや、十四日の月は西山に沈み、高熊山の霧立ち昇る巌窟の傍に瑞月の身は端坐し居たりける。〉

- 第13巻第24章「大活躍」#:〈(略)決死の覚悟で谷間を目がけて飛込みたり…その途端に驚いて目を開けば、瑞月は高熊山の巌窟に横たはり居たり。二月十五日の太陽は煌々として中天に輝き渡りける。〉

次の例は自宅での一週間の床縛りの修業の際のシーンである。

- 第15巻第9章「薯蕷汁」#:〈(略)その痛さに気が付けば王仁は、宮垣内の茅屋に法華坊主の数珠に頭をしばかれ居たりける。〉:

- 第16巻第8章「衣懸松」#:〈(略)この音に驚いて目を覚せば、宮垣内の賤の伏屋に、王仁の身は横たはり居たり。堅法華《かたほっけ》のお睦《むつ》婆アが、豆太鼓を叩き鐘を鳴らして、法華経のお題目を唱へる音かしまし。」

- 第17巻第17章「有終の美」#:〈此声に驚き目覚むれば瑞月の身は宮垣内の賤の伏屋に横たわり、枕許には里鬼と綽名を取つた丸松が、真赤な顔をして二三人の隣人と共に酒をグビリグビリと傾け居たりける。〉

この法華坊主やお睦婆アさんのことは、第37巻第6章「手料理」#に記されている。

三大学則

三大学則は高熊山修業で王仁三郎が「案出」したものである。教学碑の最後に〈右神諦文は出口王仁三郎 明治三十一年如月九日 高熊山修行の砌案出したる教義の一部なり〉と刻まれている。

ただし「本教創世記」では三大学則は、高熊山修業の前年(明治30年)8月下旬から小幡神社に3週間、毎夜祈願を凝らした結果、異霊彦命(本田親徳の神霊)から賜った神教だと記されている。[10]

二回目の修業

一回目の修業が終わり3ヶ月ほど経った旧5月に二回目の高熊山修業が行われた。具体的な日付は不明だが、期間は二週間である。

第37巻第1章「富士山」#の章末に〈『舎身活躍』は瑞月が明治卅一年の五月、再び高熊山に神勅を奉じて二週間の修業を試み、霊眼に映じさせて頂きし事や〉と記されている。つまり舎身活躍(第37巻以降)は二回目の修業の際に霊界で見聞した出来事だということになる。

この二回目の修業の様子は歌集『霧の海』で歌われている(75頁「高熊山#」以降、229頁「草刈女」まで)。

三回目の修業

二回目の修業から4年経った明治35年(1902年)初夏[11]に、三回目の高熊山修業が行われた。

この三回目の修業の様子は歌集『百千鳥』で歌われている(123頁「三度目の高熊山修行#」~132頁「高熊山下山」)。

修業と修行

「しゅぎょう」には「修業」と「修行」の2つの表記がある。

広辞苑によると、

- 修業…学問・技芸などを習いおさめること。

- 修行…悟りを求めて仏の教えを実践すること。/托鉢をして巡礼すること。/精神をきたえ、学問・技芸などを修めみがくこと。また、そのために諸国をへめぐること。

と書いてあるため、国語辞典的意味では、両者の意味は少々異なるようである。

しかし霊界物語等では、どちらも同じものとして使われており、特に使い分けている様子はなく、併用されている。

たとえば第1巻第1章の章題は「霊山修業」で、本文内でも「修業」が使われているが、第2章の本文では「修行」が使われている。また第37巻第8~10章では、同じ章の中で「修業」と「修行」が混用されている。使い分けている様子はない。

筆録者の好みの可能性もある。加藤明子は「修業」、外山豊二は「修行」が多く、松村真澄と北村隆光はその時によって「修業」だったり「修行」だったりまちまちである。

霊界物語内で「修業」と「修行」の使用回数を数えてみると、若干「修業」の方が多い。そのため本項も「高熊山修業」と表記する。

関連項目

脚注

- ↑ 第37巻第2章「葱節」#

- ↑ 第19巻第1章「高熊山」#

- ↑ 第1巻第1章「霊山修業」#~第5章「霊界の修業」#

- ↑ 第37巻第6章「手料理」#:〈七日目の如月十五日正午前〉

- ↑ 5.0 5.1 第37巻第6章「手料理」#

- ↑ 第37巻第6章「手料理」#:〈十六日の午後二時頃になつて〉

- ↑ 第37巻第6章「手料理」#:〈翌十七日の早朝から〉

- ↑ 第37巻第6章「手料理」#:〈二十三日の早朝(略)黄昏時になつて〉

- ↑ 第37巻第6章「手料理」#:〈神界の修業です〉

- ↑ 『出口王仁三郎著作集 第一巻』所収「本教創世記」第三章#:〈明治三十年八月下旬より、またまた産土の小幡神社に夜間ひそかに参籠して神教を請いつつあったが、神は余の至誠を嘉納ましまして、三七日の上がりに、左の如き神教を賜わったのである。(略)右の三条を余に憑かりて筆に誌るし玉うた。〉

- ↑ 『百千鳥』1頁:〈現世に生れて三十二年目の春を綾部の霊地に迎へり〉数え年で32歳=明治35年、123頁:〈初夏の風は尾上をはしりつつ小鳥の声のすがしき朝なり〉