「たまほこのひ可里」の版間の差分

編集の要約なし |

|||

| (同じ利用者による、間の31版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

[[ファイル:たまほこのひ可里の表紙.jpg|thumb|『たまほこのひ可里』]] | [[ファイル:たまほこのひ可里の表紙.jpg|thumb|『たまほこのひ可里』]] | ||

'''たまほこのひ可里'''(たまほこのひかり)は、[[佐藤紋次郎]] | '''たまほこのひ可里'''(たまほこのひかり)は、[[佐藤紋次郎]](大本名・佐藤徳祥)が昭和18年に口述した小冊子。佐藤は師の[[旭形亀太郎]]から託された[[孝明天皇]]宸筆の経綸書を[[出口王仁三郎]]に渡すために大本信者となったが、[[第二次大本事件]]で経綸書を焼却してしまった。そのため、その内容や経緯を思い出して記録したもの。和綴じ、本文40頁。 | ||

本書には | 本書には | ||

| 21行目: | 21行目: | ||

本文は章立てされずに文章が列ねられている。そのおおまかな内容は次のようになる。 | 本文は章立てされずに文章が列ねられている。そのおおまかな内容は次のようになる。 | ||

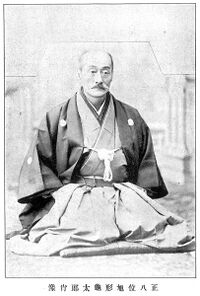

[[佐藤紋次郎]](1868~1946年)は名古屋で人力車夫として働いていたが、明治24年(1891年)24歳の時、客として乗せた[[旭形亀太郎]] | [[佐藤紋次郎]](1868~1946年)は名古屋で人力車夫として働いていたが、明治24年(1891年)24歳の時、客として乗せた[[旭形亀太郎]](1842~1901年)と知り合い、尊皇愛国の精神を教わり、師と仰ぐようになった。 | ||

旭形は宮中で[[孝明天皇]]の身辺警護をする「勤王力士隊」の隊長だった。元治元年(1864年)の禁門の変から孝明天皇を護り功績を立てた旭形は、孝明天皇の御製〈照る影をひら手にうけし旭形 千代にかかやくいさをなりけり〉を賜った。またこのとき紫宸殿において、孝明天皇は旭形に「神国の秘法」(「皇国の神術」とも呼ばれている。[[切紙神示]]のこと)を伝授し、かつ、宸筆の「経綸書」(切紙神示によって得られた未来予言)と「御旗」を托した。([[#神国の秘法]]、[[#経綸書]]、[[#御旗]])<ref>「史談会速記録」及び「旭形亀太郎小伝」によると、御製と御旗を賜ったことは事実である。しかし神国の秘法や経綸書のことは出て来ない。</ref> | 旭形は宮中で[[孝明天皇]]の身辺警護をする「勤王力士隊」の隊長だった。元治元年(1864年)の禁門の変から孝明天皇を護り功績を立てた旭形は、孝明天皇の御製〈照る影をひら手にうけし旭形 千代にかかやくいさをなりけり〉を賜った。またこのとき紫宸殿において、孝明天皇は旭形に「神国の秘法」(「皇国の神術」とも呼ばれている。[[切紙神示]]のこと)を伝授し、かつ、宸筆の「経綸書」(切紙神示によって得られた未来予言)と「御旗」を托した。([[#神国の秘法]]、[[#経綸書]]、[[#御旗]])<ref>「史談会速記録」及び「旭形亀太郎小伝」によると、御製と御旗を賜ったことは事実である。しかし神国の秘法や経綸書のことは出て来ない。</ref> | ||

| 28行目: | 28行目: | ||

旭形は孝明天皇の崩御後、神社創建のため奔走したが、なかなか許可が下りなかった。旭形は明治28年(1895年)に武豊(愛知県知多郡武豊町)に移住して頑張ったが、やはり許可は下りなかった。 | 旭形は孝明天皇の崩御後、神社創建のため奔走したが、なかなか許可が下りなかった。旭形は明治28年(1895年)に武豊(愛知県知多郡武豊町)に移住して頑張ったが、やはり許可は下りなかった。 | ||

[[ファイル:旭形亀太郎.jpg|200px|thumb|[[旭形亀太郎]]]] | |||

万策尽きた旭形は明治29年(1896年)に、綾部の[[出口直]]のもとへ教えを乞いに行った。丹波の綾部に「ミロク大神」が現れて日本を救うということも、孝明天皇は「皇国の神術」(切紙神示)によって知っており、それを旭形に教えていたのである。旭形は綾部にミロク大神が出現したことを明治25年(大本開教)からすでに知っていた。旭形は弟子の佐藤を伴い出口直のもとを訪ね、孝明天皇の御神号を下さいと頼んだ。出口直は神様にお伺いをすると「たまほこノ神」という神号が与えられた。<ref>「史談会速記録」及び「旭形亀太郎小伝」によると、神号「玉鉾大神」は伊勢神宮の鹿島宮司に神号を付けてもらった。それは孝明天皇から賜った五鈷杵(玉鉾神社宝物)に由来する。仏教の「杵」は、「鉾」のことで、それに「玉」を付けて「玉鉾」になった。</ref> | 万策尽きた旭形は明治29年(1896年)に、綾部の[[出口直]]のもとへ教えを乞いに行った。丹波の綾部に「ミロク大神」が現れて日本を救うということも、孝明天皇は「皇国の神術」(切紙神示)によって知っており、それを旭形に教えていたのである。旭形は綾部にミロク大神が出現したことを明治25年(大本開教)からすでに知っていた。旭形は弟子の佐藤を伴い出口直のもとを訪ね、孝明天皇の御神号を下さいと頼んだ。出口直は神様にお伺いをすると「たまほこノ神」という神号が与えられた。<ref>「史談会速記録」及び「旭形亀太郎小伝」によると、神号「玉鉾大神」は伊勢神宮の鹿島宮司に神号を付けてもらった。それは孝明天皇から賜った五鈷杵(玉鉾神社宝物)に由来する。仏教の「杵」は、「鉾」のことで、それに「玉」を付けて「玉鉾」になった。</ref> | ||

| 37行目: | 39行目: | ||

佐藤は大本に入信して皇紀2600年(昭和15年)を待ったが、その前の昭和10年(1935年)に[[第二次大本事件]]が勃発し王仁三郎は収監されてしまった。佐藤も当局の家宅捜索を受け、経綸書を燃やせと命じられ、翌11年に止むを得ず焼却してしまった。 | 佐藤は大本に入信して皇紀2600年(昭和15年)を待ったが、その前の昭和10年(1935年)に[[第二次大本事件]]が勃発し王仁三郎は収監されてしまった。佐藤も当局の家宅捜索を受け、経綸書を燃やせと命じられ、翌11年に止むを得ず焼却してしまった。 | ||

昭和18年(1943年)佐藤は西田の家で『たまほこのひ可里』を口述し、8月25日に完成した。(昭和21年3月2日、佐藤紋次郎帰幽) | |||

== 王仁三郎の対応 == | == 王仁三郎の対応 == | ||

昭和17年(1942年)8月7日に王仁三郎は出獄して亀岡に帰宅した。その一ヶ月後の9月7日に[[佐藤紋次郎]]は王仁三郎に面会したことが、歌集『[[月照山 (歌集)|月照山]]』に記されている<ref>『[[月照山 (歌集)|]]』(発行・愛善苑、1993年)362~365頁「怪奇録」</ref> <ref>『誰も~』270頁</ref>)。その中で王仁三郎は、佐藤を狂人扱いし、以後は面会しないと決めて茶も与えずに追い返した、と歌っている。 | 昭和17年(1942年)8月7日に王仁三郎は出獄して亀岡に帰宅した。その一ヶ月後の9月7日に[[佐藤紋次郎]]は王仁三郎に面会したことが、歌集『[[月照山 (歌集)|月照山]]』に記されている<ref>『[[月照山 (歌集)|月照山]]』(発行・愛善苑、1993年)362~365頁「怪奇録」</ref> <ref>『誰も~』270頁</ref>)。その中で王仁三郎は、佐藤を狂人扱いし、以後は面会しないと決めて茶も与えずに追い返した、と歌っている。 | ||

王仁三郎は佐藤が話したこと(つまり『たまほこのひ可里』に書いてあること)を否定する態度を取っている。これについて[[出口和明]]や[[出口恒]]は、当局の目をそらすためにわざと佐藤を狂人扱いして追い返したのではないかと推測している<ref>出口和明「明らかになった『たまほこのひ可里』の編纂」『[[神の国]]』平成10年(1998年)9月号23頁。『誰も~』272頁</ref>。当時の王仁三郎は[[第二次事件]]の裁判中であり、また戦時中であって、王仁三郎は当局の厳しい監視下にあるため、孝明天皇の予言を叫ぶ者が王仁三郎に接触していたら、王仁三郎や佐藤はもちろん、周りの信者たちも取り調べを受けるようなことになりかねない。また「[[女天一坊事件]]」(閑院宮の落胤と偽る女による詐欺・不敬事件)がその時進行しており、当局は一層警戒していたと考えられる。 | 王仁三郎は佐藤が話したこと(つまり『たまほこのひ可里』に書いてあること)を否定する態度を取っている。これについて[[出口和明]]や[[出口恒]]は、当局の目をそらすためにわざと佐藤を狂人扱いして追い返したのではないかと推測している<ref>出口和明「明らかになった『たまほこのひ可里』の編纂」『[[神の国]]』平成10年(1998年)9月号23頁。『誰も~』272頁</ref>。当時の王仁三郎は[[第二次事件]]の裁判中であり、また戦時中であって、王仁三郎は当局の厳しい監視下にあるため、孝明天皇の予言を叫ぶ者が王仁三郎に接触していたら、王仁三郎や佐藤はもちろん、周りの信者たちも取り調べを受けるようなことになりかねない。また「[[女天一坊事件]]」(閑院宮の落胤と偽る女による詐欺・不敬事件)がその時進行しており、当局は一層警戒していたと考えられる。 | ||

| 58行目: | 60行目: | ||

その経綸書そのものは昭和11年に当局の圧力によって焼却してしまったが、『たまほこのひ可里』に断片的にその内容が記されている。それを抜き出してみる(佐藤が記憶を頼りに口述したものなので、その文面通りに経綸書に書いてあったかどうは分からない)。(底本では送り仮名は片仮名だが平仮名に直した。一部の漢字は読みやすいように平仮名に直した) | その経綸書そのものは昭和11年に当局の圧力によって焼却してしまったが、『たまほこのひ可里』に断片的にその内容が記されている。それを抜き出してみる(佐藤が記憶を頼りに口述したものなので、その文面通りに経綸書に書いてあったかどうは分からない)。(底本では送り仮名は片仮名だが平仮名に直した。一部の漢字は読みやすいように平仮名に直した) | ||

〈皇紀二千六百年となれば、米国は我が神国の国旗日の丸と三種の神宝を奪ふ仕組をして居るから、将来必らず攻めて来る、いよいよ攻め寄する際には、最初に伊勢の神鏡を奪ひ、次に熱田の神剣を襲ひ、最後に神璽即ち玉座を窺ふ計画であるから、朕が薨じたら、我神霊を伊勢と熱田の中間なる尾州武豊の地に斎き祀れよ。朕は武豊の地に鎮座して皇国を守護せむ〉 | * 〈皇紀二千六百年となれば、米国は我が神国の国旗日の丸と三種の神宝を奪ふ仕組をして居るから、将来必らず攻めて来る、いよいよ攻め寄する際には、最初に伊勢の神鏡を奪ひ、次に熱田の神剣を襲ひ、最後に神璽即ち玉座を窺ふ計画であるから、朕が薨じたら、我神霊を伊勢と熱田の中間なる尾州武豊の地に斎き祀れよ。朕は武豊の地に鎮座して皇国を守護せむ〉 | ||

* 〈この事に反対致す者はみな国賊であるから日本の御土の上に置くことはならぬ〉 | |||

〈この事に反対致す者はみな国賊であるから日本の御土の上に置くことはならぬ〉 | * 〈天の立替ならびにノアの洪水から昭和十二年で一万二千年になる、この年から世界の大立替、大峠が始まる〉 | ||

* 〈天津日嗣天皇様の八紘一宇の鴻業は、皇紀二千六百三十六年<ref>皇紀2636年=1976年=昭和51年</ref>に百六歳の男の活躍によって成就する。その男は拇印に⦿《ス》の紋を有す〉 | |||

〈天の立替ならびにノアの洪水から昭和十二年で一万二千年になる、この年から世界の大立替、大峠が始まる〉 | * 〈皇紀二千五百六十一年<ref>皇紀2561年=1901年=明治34年</ref>当時の天皇様は神武天皇様の御再誕であらせられ、神八井耳命《かむやゐみみのみこと》様は皇太子様<ref>皇紀2600年=昭和15年当時の皇太子は明仁親王=平成天皇=現上皇。正仁親王はその弟。</ref>と御再誕遊ばし、朕は六歳の男児となって再誕する、また朕が二千六百三年<ref>昭和18年</ref>に九歳になった秋に一か八かをわける〉 | ||

* 〈神武天皇様が神様から八個の井戸を戴かれて八紘一宇の大宣言を遊ばした其の地は橿原である。そして皇子《みこ》に神八井耳命《かむやゐみみのみこと》と御命名遊ばしたのは是れに由来するのである。生命の源は水であり、従って井戸である、八紘一宇の鴻業は八個の井戸の所在地で無くては成就なし能はず〉 | |||

〈天津日嗣天皇様の八紘一宇の鴻業は、皇紀二千六百三十六年<ref>皇紀2636年=1976年=昭和51年</ref> | |||

〈皇紀二千五百六十一年<ref>皇紀2561年=1901年=明治34年</ref>当時の天皇様は神武天皇様の御再誕であらせられ、神八井耳命《かむやゐみみのみこと》様は皇太子様<ref>皇紀2600年=昭和15年当時の皇太子は明仁親王=平成天皇=現上皇。正仁親王はその弟。</ref>と御再誕遊ばし、朕は六歳の男児となって再誕する、また朕が二千六百三年<ref>昭和18年</ref>に九歳になった秋に一か八かをわける〉 | |||

〈神武天皇様が神様から八個の井戸を戴かれて八紘一宇の大宣言を遊ばした其の地は橿原である。そして皇子《みこ》に神八井耳命《かむやゐみみのみこと》と御命名遊ばしたのは是れに由来するのである。生命の源は水であり、従って井戸である、八紘一宇の鴻業は八個の井戸の所在地で無くては成就なし能はず〉 | |||

やはり佐藤が口述し西田が記録した「[[霊石の奇蹟]]」にも、御宸筆の断片が記されている。 | やはり佐藤が口述し西田が記録した「[[霊石の奇蹟]]」にも、御宸筆の断片が記されている。 | ||

〈紀元二千六百年(辰年)となれば本山《もとやま》に神光《ひかり》が出る、この神光《ひかり》は永遠に消ゆることなく光りと倶に皇国は万々歳で天壌無窮である〉 | * 〈紀元二千六百年(辰年)となれば本山《もとやま》に神光《ひかり》が出る、この神光《ひかり》は永遠に消ゆることなく光りと倶に皇国は万々歳で天壌無窮である〉 | ||

これらの経綸書のもととなる文字が切紙神示の9枚の紙片によって作ることが出来るのか、出口恒著『[[誰も知らなかった日本史]]』の中で検証されている。 | これらの経綸書のもととなる文字が切紙神示の9枚の紙片によって作ることが出来るのか、出口恒著『[[誰も知らなかった日本史]]』の中で検証されている。 | ||

== 御旗 == | == 御旗 == | ||

[[ファイル:照日乃影に掲載されている御旗のイラスト.jpg|200px|thumb|『[[照日乃影]]』に掲載されている「御旗」のイラスト]] | |||

孝明天皇が旭形亀太郎に託した「御旗(みはた)」とは、赤地に白菊章の御旗で、錦の御旗つまり天皇旗である。 | |||

禁門の変(元治元年=1864年)の時、孝明天皇は旭形に「今から28年目の辰年に『みろく大神』が出現する。それまでは大変な事が頻出するからこの御旗を預けておく。その年になったら奉還せよ」と命じた。 | 禁門の変(元治元年=1864年)の時、孝明天皇は旭形に「今から28年目の辰年に『みろく大神』が出現する。それまでは大変な事が頻出するからこの御旗を預けておく。その年になったら奉還せよ」と命じた。 | ||

この御旗は28年後、つまり大本が開教した明治25年(1892年)8月17日に宮内省に返還され、御手元金百円が下附された。この事は『たまほこのひ可里』にだけ記されているのではなく、『[[照日乃影]]』にも記されており<ref>『照日乃影』内「旭形亀太郎小伝」3~4頁</ref>、御旗のイラストや宮内省からの領収書も口絵に掲載されている。また『[[史談会速記録]]』でも話題になっている。 | |||

* {{wp|錦の御旗}} | |||

* 国立公文書館デジタルアーカイブに掲載されている「[https://www.digital.archives.go.jp/DAS/pickup/view/detail/detailArchives/0602000000/0000000697/00 戊辰所用錦旗及軍旗真図4]」の「菊御紋紅大四半」(丈5尺7寸、幅5尺3寸)とデザインがほぼ同じである。 | |||

== 数表 == | == 数表 == | ||

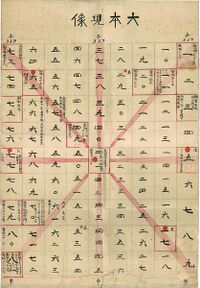

[[ファイル:数表-大本現象.jpg|200px|thumb|[[出口和明]]が[[熊野館]]で発見した[[数表]]の一つ「大本現象」]] | |||

旭形亀太郎が孝明天皇から託されたものは「神国の秘法」「経綸書」「御旗」の他に「八紘一宇の数表(すうひょう)」がある。 | 旭形亀太郎が孝明天皇から託されたものは「神国の秘法」「経綸書」「御旗」の他に「八紘一宇の数表(すうひょう)」がある。 | ||

佐藤は数表については実物を見せて説明すると述べているだけで<ref>〈数表に就きましては実物を御覧頂いて説明申上げる事に致します〉</ref>、詳しいことは語っていない。 | 佐藤は数表については実物を見せて説明すると述べているだけで<ref>〈数表に就きましては実物を御覧頂いて説明申上げる事に致します〉</ref>、詳しいことは語っていない。 | ||

旭形から託された数表は、おそらく経綸書と共に焼却してしまったのではないかと思われる。 | |||

平成10年(1998年)に[[出口和明]]が[[熊野館]]で『たまほこのひ可里』と共に発見した数表(→[[#発見と公表]])は、縦横ともに9マスずつ、計81マスから成る表を用いた歴史年表のようなものである。 | 平成10年(1998年)に[[出口和明]]が[[熊野館]]で『たまほこのひ可里』と共に発見した数表(→[[#発見と公表]])は、縦横ともに9マスずつ、計81マスから成る表を用いた歴史年表のようなものである。 | ||

→詳細は「[[数表]]」 | →詳細は「[[数表]]」「[[81]]」 | ||

== 発見と公表 == | == 発見と公表 == | ||

| 97行目: | 103行目: | ||

平成10年(1998年)1月19日、王仁三郎昇天50年目の命日に、[[出口和明]]は[[熊野館]]で『たまほこのひ可里』を発見した(毛筆で書かれた和綴本であり、おそらくこれ1冊しか存在しないと思われる<ref>「切紙神示はどこから」27頁下段</ref>)。和明は中学生の頃、[[土井靖都]]から切紙神示を教わったが、その時に〈何かの大事件で孝明天皇の身に危険が迫った時、何とかいうお抱え力士が孝明天皇を抱き上げて避難させた。その褒美に孝明天皇から力士に切紙神示が伝えられた〉<ref>「切紙神示はどこから」21頁下段</ref>という話を聞いたが、それ以上詳しいことは知らなかった。 | 平成10年(1998年)1月19日、王仁三郎昇天50年目の命日に、[[出口和明]]は[[熊野館]]で『たまほこのひ可里』を発見した(毛筆で書かれた和綴本であり、おそらくこれ1冊しか存在しないと思われる<ref>「切紙神示はどこから」27頁下段</ref>)。和明は中学生の頃、[[土井靖都]]から切紙神示を教わったが、その時に〈何かの大事件で孝明天皇の身に危険が迫った時、何とかいうお抱え力士が孝明天皇を抱き上げて避難させた。その褒美に孝明天皇から力士に切紙神示が伝えられた〉<ref>「切紙神示はどこから」21頁下段</ref>という話を聞いたが、それ以上詳しいことは知らなかった。 | ||

この時『たまほこのひ可里』が入っていた箱には、他に『[[照日乃影]] | この時『たまほこのひ可里』が入っていた箱には、他に『[[照日乃影]]』(明治35年発行。旭形亀太郎の伝記)、『孝明天皇和歌御会記及御年譜』(丹潔 編著、昭和14年発行、共盟閣)<ref>{{pid|1262121|孝明天皇和歌御会記及御年譜}}/他に昭和12年・博文書房、昭和18年・八弘書店が発行した本もある。</ref>、『正八位 旭形亀太郎小伝』(数頁のパンフレットで、『照日乃影』巻末にも収録されている)の計4冊の書物と、10枚の「[[数表]]」、新聞の切り抜きなどが入っていた。 | ||

出口和明は『たまほこのひ可里』を読んでその内容に驚き、[[愛善苑]]の機関誌『[[神の国]] | 出口和明は『たまほこのひ可里』を読んでその内容に驚き、[[愛善苑 (1986)|愛善苑]]の機関誌『[[神の国 (1990)|神の国]]』誌上で原文の一部と解説を発表した。機関誌上で『たまほこのひ可里』が公開されたのはおそらくこれが最初だと思われる。掲載号は次の通り。いずれも平成10年(1998年)である。 | ||

* 4月号「誌上講座(12)切紙神示は誰がどこから」 | * 4月号「誌上講座(12)切紙神示は誰がどこから」 | ||

| 109行目: | 115行目: | ||

== 反響・批評 == | == 反響・批評 == | ||

[[ファイル:玉鉾の神遺勅の表紙.jpg|200px|thumb|『玉鉾の神遺勅』]] | |||

陰謀論作家として有名な太田龍は、平成10年(1998年)12月に『玉鉾の神遺勅──孝明天皇の遺勅と大本出現の予言』と題する36頁の小冊子を入手した(『たまほこのひ可里』を活字化したもの。発行日・発行者不明。愛善苑関係者が作成したものか?)。太田は平成14年発行の著書『天皇破壊史』の中で、〈大本教の宣伝臭味を取り除けば、佐藤紋次郎口伝の大筋は、確かに本物である〉<ref>同書117頁</ref>と評している。太田は、旭形亀太郎や玉鉾神社創建にまつわる部分は真実と認めるが、孝明天皇の遺勅(経綸書)が大本出現を予言していることには否定的であり、仮に孝明天皇の御宸筆が偽造ではなく真実であったとしても〈私は否定する〉<ref>同書116頁</ref>と完全に拒絶している。太田が孝明天皇の遺勅を頑なに否定する理由は、そもそも幕末に「米国」とか「国旗日ノ丸」という言葉は使われていない、つまり時代考証的に偽書だということだけでなく、〈出口王仁三郎は明治以後簇生《そうせい》した西洋かぶれの宣教詐欺師のひとりとしか見ておらず、この種の宣伝は全く信用していない〉<ref>同書109頁</ref>ためである。<ref>平成13年(2001年)3月9日に太田は玉鉾神社を参拝し、三代宮司(旭形光彦)未亡人と、四代宮司(旭形幸彦)に会って話を聞いている。同書126頁。</ref> | |||

画家で詩人の由利渓は、平成11年(1999年)から翌12年にかけて雑誌『日本及日本人』に連載した小説「蘇る源の道」の中で、玉鉾神社の三代宮司・旭形光彦(てるひこ)を登場させて主人公と会話させている<ref>由利渓「蘇る源の道〈二〉─三種神器」『日本及日本人』平成12年(2000年)1月号、131~139頁。玉鉾神社が舞台になるのは137頁から。{{ndldl|3368412/1/76}}</ref>。そこで光彦宮司は、初代宮司・亀太郎から聞いた話として孝明天皇に関わる逸話を語っているが、その内容は『たまほこのひ可里』や『史談会速記録』『照日乃影』(旭形亀太郎小伝)に記されていることと異なる。『たまほこのひ可里』等では錦旗(御旗)と守護符(五鈷杵)は禁門の変の当日に受け取ったことになっているが、「蘇る源の道」では、孝明天皇が崩御した当日に受け取ったとされている。──御座所近くで警護していた亀太郎は天皇が仰向けに倒れているのを見つけた。すると天皇は懐中から取り出した錦旗と守護符を亀太郎に渡して「日本の……真ん中……守る」と途切れ途切れにしゃべったのが最後の言葉になった。亀太郎は天皇を御典医のところへ運ぼうとしたら、二位局(中山慶子=孝明天皇の典侍で、明治天皇の生母)に、御典医の部屋に運ぶと大騒動になるから私の部屋へ運びなさいと言われた。天皇を運んだ後は二位局に下がれと言われ部屋を出た。天皇はそのまま崩御された。錦旗と守護符は天皇に返すことが出来なかったので、神社を建てて祀ることにした。──主人公が光彦宮司に「小伝にある記述内容とは大分違うようですね」と質問すると、光彦宮司は「本当のことは誰にも言えなかったのではないでしょうか。晩年になってから身内にだけ漏らしたのだと思います」と語っている。これは小説形式で書かれてあるが、著者の由利が実際に光彦宮司に取材して聞いたことは事実だと思われる。由利は『神の国』連載の出口和明の記事を知っているが<ref>同書137頁下段に〈創建者の旭形亀太郎については(略)大本教愛善苑刊行の「神の国」誌平成十年六月号などに詳しい〉と書かれてある。</ref>、この小説では孝明天皇の遺勅(経綸書)については触れられていない。 | |||

太田龍も由利渓も、平成10年(1998年)1月に出口和明が『たまほこのひ可里』を発見したことによって玉鉾神社に注目するようになった。そしてまたどちらも、孝明天皇暗殺説や明治天皇すり替え説(明治維新の中枢勢力によって本物の皇太子・睦仁親王は暗殺され、長州出身の大室寅之祐が偽の睦仁親王=明治天皇となったという陰謀論)を前提として論を展開している。これは『たまほこのひ可里』発見の1年前に刊行された、鹿島曻『裏切られた三人の天皇』<ref>鹿島曻『裏切られた三人の天皇 ──明治維新の謎』平成9年(1997年)1月、新国民社</ref>(前述の暗殺やすり替えを論じている)にも大きな影響を受けているようである。「玉鉾神社の創建をなぜ当局はなかなか認めなかったのか?→当局(明治の元勲)が孝明天皇を殺したから」という論法である。 | 太田龍も由利渓も、平成10年(1998年)1月に出口和明が『たまほこのひ可里』を発見したことによって玉鉾神社に注目するようになった。そしてまたどちらも、孝明天皇暗殺説や明治天皇すり替え説(明治維新の中枢勢力によって本物の皇太子・睦仁親王は暗殺され、長州出身の大室寅之祐が偽の睦仁親王=明治天皇となったという陰謀論)を前提として論を展開している。これは『たまほこのひ可里』発見の1年前に刊行された、鹿島曻『裏切られた三人の天皇』<ref>鹿島曻『裏切られた三人の天皇 ──明治維新の謎』平成9年(1997年)1月、新国民社</ref>(前述の暗殺やすり替えを論じている)にも大きな影響を受けているようである。「玉鉾神社の創建をなぜ当局はなかなか認めなかったのか?→当局(明治の元勲)が孝明天皇を殺したから」という論法である。 | ||

== | == 参考文献 == | ||

→「[[旭形亀太郎#参考文献]]」 | |||

== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||

| 128行目: | 133行目: | ||

* [[数表]] | * [[数表]] | ||

* [[昭和の女天一坊事件]] | * [[昭和の女天一坊事件]] | ||

* [[鶴山霊石の神秘]](霊石の奇蹟) | |||

== 脚注 == | == 脚注 == | ||

| 134行目: | 140行目: | ||

{{デフォルトソート:たまほこのひかり}} | {{デフォルトソート:たまほこのひかり}} | ||

[[Category:文献]] | [[Category:文献]] | ||

[[Category:書籍]] | |||

[[Category:切紙神示]] | |||

2025年3月23日 (日) 06:34時点における最新版

たまほこのひ可里(たまほこのひかり)は、佐藤紋次郎(大本名・佐藤徳祥)が昭和18年に口述した小冊子。佐藤は師の旭形亀太郎から託された孝明天皇宸筆の経綸書を出口王仁三郎に渡すために大本信者となったが、第二次大本事件で経綸書を焼却してしまった。そのため、その内容や経緯を思い出して記録したもの。和綴じ、本文40頁。

本書には

- 孝明天皇が切紙神示を知っており、それで日本の未来を占っていたこと。

- 孝明天皇が切紙神示によって、大本(出口直、出口王仁三郎)の出現や、日本を救うのは王仁三郎だと予言していたこと。

- 孝明天皇が旭形亀太郎に切紙神示を伝授し、また未来予言を書いた直筆の「経綸書」を旭形に託したこと。

- 出口直が神示によって孝明天皇の神号「たまほこの神」を得て、それが孝明天皇を祭神とする「玉鉾神社」の社名の由来になったこと。

など、史実として知られていない事柄が記されている。しかしこれらの傍証となるものは見つかっておらず、本書が唯一の根拠である。

概要

作成日として昭和18年(1943年)8月25日という日付が入っている。ただしこの日一日で口述したという意味ではなく、口述には足掛け数ヶ月かかっており[1]、8月25日に完了したという意味のようである。

巻末の奥付には製作関係者として次の名が記されている。

本文は章立てされずに文章が列ねられている。そのおおまかな内容は次のようになる。

佐藤紋次郎(1868~1946年)は名古屋で人力車夫として働いていたが、明治24年(1891年)24歳の時、客として乗せた旭形亀太郎(1842~1901年)と知り合い、尊皇愛国の精神を教わり、師と仰ぐようになった。

旭形は宮中で孝明天皇の身辺警護をする「勤王力士隊」の隊長だった。元治元年(1864年)の禁門の変から孝明天皇を護り功績を立てた旭形は、孝明天皇の御製〈照る影をひら手にうけし旭形 千代にかかやくいさをなりけり〉を賜った。またこのとき紫宸殿において、孝明天皇は旭形に「神国の秘法」(「皇国の神術」とも呼ばれている。切紙神示のこと)を伝授し、かつ、宸筆の「経綸書」(切紙神示によって得られた未来予言)と「御旗」を托した。(#神国の秘法、#経綸書、#御旗)[3]

孝明天皇は「神国の秘法」によって、皇紀2600年に米国が日本に攻め込み、国旗と三種の神宝を奪う仕組をしていると知った。米国は最初に伊勢神宮の神鏡を奪い、次に熱田神宮の神剣を奪い、最後に神璽つまり玉座を奪う計画である。そこで旭形に「自分が死んだら、伊勢と熱田の中間に位置する尾州武豊(たけとよ)の地に自分を祀れ。自分は武豊に地に座して皇国を守護する」と命じた。

旭形は孝明天皇の崩御後、神社創建のため奔走したが、なかなか許可が下りなかった。旭形は明治28年(1895年)に武豊(愛知県知多郡武豊町)に移住して頑張ったが、やはり許可は下りなかった。

万策尽きた旭形は明治29年(1896年)に、綾部の出口直のもとへ教えを乞いに行った。丹波の綾部に「ミロク大神」が現れて日本を救うということも、孝明天皇は「皇国の神術」(切紙神示)によって知っており、それを旭形に教えていたのである。旭形は綾部にミロク大神が出現したことを明治25年(大本開教)からすでに知っていた。旭形は弟子の佐藤を伴い出口直のもとを訪ね、孝明天皇の御神号を下さいと頼んだ。出口直は神様にお伺いをすると「たまほこノ神」という神号が与えられた。[4]

明治32年11月28日にようやく玉鉾神社建設の許可が出た。

明治34年(1901年)元日に、病床の旭形は家族らに遺言をした。佐藤には、孝明天皇から托された経綸書と、一円札150枚と、8本の「霊竹」を預け、「皇紀2600年になったら70歳になる男(王仁三郎のこと)にこれを渡せ。その方が一切を解決して下さる」と遺言した。その年の3月11日に旭形は帰幽した。

佐藤は大本に入信して皇紀2600年(昭和15年)を待ったが、その前の昭和10年(1935年)に第二次大本事件が勃発し王仁三郎は収監されてしまった。佐藤も当局の家宅捜索を受け、経綸書を燃やせと命じられ、翌11年に止むを得ず焼却してしまった。

昭和18年(1943年)佐藤は西田の家で『たまほこのひ可里』を口述し、8月25日に完成した。(昭和21年3月2日、佐藤紋次郎帰幽)

王仁三郎の対応

昭和17年(1942年)8月7日に王仁三郎は出獄して亀岡に帰宅した。その一ヶ月後の9月7日に佐藤紋次郎は王仁三郎に面会したことが、歌集『月照山』に記されている[5] [6])。その中で王仁三郎は、佐藤を狂人扱いし、以後は面会しないと決めて茶も与えずに追い返した、と歌っている。

王仁三郎は佐藤が話したこと(つまり『たまほこのひ可里』に書いてあること)を否定する態度を取っている。これについて出口和明や出口恒は、当局の目をそらすためにわざと佐藤を狂人扱いして追い返したのではないかと推測している[7]。当時の王仁三郎は第二次事件の裁判中であり、また戦時中であって、王仁三郎は当局の厳しい監視下にあるため、孝明天皇の予言を叫ぶ者が王仁三郎に接触していたら、王仁三郎や佐藤はもちろん、周りの信者たちも取り調べを受けるようなことになりかねない。また「女天一坊事件」(閑院宮の落胤と偽る女による詐欺・不敬事件)がその時進行しており、当局は一層警戒していたと考えられる。

神国の秘法

孝明天皇は「神国の秘法」または「皇国の神術」と呼ぶ方法によって神託を受けていた。それは一枚の半紙と鋏(はさみ)を使うということだけが『たまほこのひ可里』に記されており、具体的にどのような方法なのかは記されていない。しかしそれは「切紙神示」のことだと同書の中で佐藤は述べている[8]。

切紙神示は、大本で大正期に宣教に用いられていた方法である。同書で孝明天皇は〈此の神術は朕を措いて他に為し得る者があらば神も天皇も無いものと思へ〉と言っているが、実際にはその方法は大本だけでなく外国でも知られていた。ただし「切紙神示によって天下の趨勢を知ることが出来るのは天皇だけである」という意味だとも考えられる。

→詳細は「切紙神示」

経綸書

孝明天皇は御宸筆(直筆)の「経綸書」(「御宸筆」とか「御遺勅」とも呼ばれている)を旭形へ託し、さらに佐藤へと託された。

それは神国の秘法(切紙神示)によって得られた日本や世界の動向つまり未来予言と、その解釈・解説や、対応法などを記したものだと思われる。

その経綸書そのものは昭和11年に当局の圧力によって焼却してしまったが、『たまほこのひ可里』に断片的にその内容が記されている。それを抜き出してみる(佐藤が記憶を頼りに口述したものなので、その文面通りに経綸書に書いてあったかどうは分からない)。(底本では送り仮名は片仮名だが平仮名に直した。一部の漢字は読みやすいように平仮名に直した)

- 〈皇紀二千六百年となれば、米国は我が神国の国旗日の丸と三種の神宝を奪ふ仕組をして居るから、将来必らず攻めて来る、いよいよ攻め寄する際には、最初に伊勢の神鏡を奪ひ、次に熱田の神剣を襲ひ、最後に神璽即ち玉座を窺ふ計画であるから、朕が薨じたら、我神霊を伊勢と熱田の中間なる尾州武豊の地に斎き祀れよ。朕は武豊の地に鎮座して皇国を守護せむ〉

- 〈この事に反対致す者はみな国賊であるから日本の御土の上に置くことはならぬ〉

- 〈天の立替ならびにノアの洪水から昭和十二年で一万二千年になる、この年から世界の大立替、大峠が始まる〉

- 〈天津日嗣天皇様の八紘一宇の鴻業は、皇紀二千六百三十六年[9]に百六歳の男の活躍によって成就する。その男は拇印に⦿《ス》の紋を有す〉

- 〈皇紀二千五百六十一年[10]当時の天皇様は神武天皇様の御再誕であらせられ、神八井耳命《かむやゐみみのみこと》様は皇太子様[11]と御再誕遊ばし、朕は六歳の男児となって再誕する、また朕が二千六百三年[12]に九歳になった秋に一か八かをわける〉

- 〈神武天皇様が神様から八個の井戸を戴かれて八紘一宇の大宣言を遊ばした其の地は橿原である。そして皇子《みこ》に神八井耳命《かむやゐみみのみこと》と御命名遊ばしたのは是れに由来するのである。生命の源は水であり、従って井戸である、八紘一宇の鴻業は八個の井戸の所在地で無くては成就なし能はず〉

やはり佐藤が口述し西田が記録した「霊石の奇蹟」にも、御宸筆の断片が記されている。

- 〈紀元二千六百年(辰年)となれば本山《もとやま》に神光《ひかり》が出る、この神光《ひかり》は永遠に消ゆることなく光りと倶に皇国は万々歳で天壌無窮である〉

これらの経綸書のもととなる文字が切紙神示の9枚の紙片によって作ることが出来るのか、出口恒著『誰も知らなかった日本史』の中で検証されている。

御旗

孝明天皇が旭形亀太郎に託した「御旗(みはた)」とは、赤地に白菊章の御旗で、錦の御旗つまり天皇旗である。

禁門の変(元治元年=1864年)の時、孝明天皇は旭形に「今から28年目の辰年に『みろく大神』が出現する。それまでは大変な事が頻出するからこの御旗を預けておく。その年になったら奉還せよ」と命じた。

この御旗は28年後、つまり大本が開教した明治25年(1892年)8月17日に宮内省に返還され、御手元金百円が下附された。この事は『たまほこのひ可里』にだけ記されているのではなく、『照日乃影』にも記されており[13]、御旗のイラストや宮内省からの領収書も口絵に掲載されている。また『史談会速記録』でも話題になっている。

- 錦の御旗 - ウィキペディア

- 国立公文書館デジタルアーカイブに掲載されている「戊辰所用錦旗及軍旗真図4」の「菊御紋紅大四半」(丈5尺7寸、幅5尺3寸)とデザインがほぼ同じである。

数表

旭形亀太郎が孝明天皇から託されたものは「神国の秘法」「経綸書」「御旗」の他に「八紘一宇の数表(すうひょう)」がある。

佐藤は数表については実物を見せて説明すると述べているだけで[14]、詳しいことは語っていない。

旭形から託された数表は、おそらく経綸書と共に焼却してしまったのではないかと思われる。

平成10年(1998年)に出口和明が熊野館で『たまほこのひ可里』と共に発見した数表(→#発見と公表)は、縦横ともに9マスずつ、計81マスから成る表を用いた歴史年表のようなものである。

発見と公表

『たまほこのひ可里』の存在は大本の中でほとんど知られていなかったようである。だが孝明天皇の遺勅(経綸書)はごく断片的な情報が機関誌に掲載されることはあった[15]。

平成10年(1998年)1月19日、王仁三郎昇天50年目の命日に、出口和明は熊野館で『たまほこのひ可里』を発見した(毛筆で書かれた和綴本であり、おそらくこれ1冊しか存在しないと思われる[16])。和明は中学生の頃、土井靖都から切紙神示を教わったが、その時に〈何かの大事件で孝明天皇の身に危険が迫った時、何とかいうお抱え力士が孝明天皇を抱き上げて避難させた。その褒美に孝明天皇から力士に切紙神示が伝えられた〉[17]という話を聞いたが、それ以上詳しいことは知らなかった。

この時『たまほこのひ可里』が入っていた箱には、他に『照日乃影』(明治35年発行。旭形亀太郎の伝記)、『孝明天皇和歌御会記及御年譜』(丹潔 編著、昭和14年発行、共盟閣)[18]、『正八位 旭形亀太郎小伝』(数頁のパンフレットで、『照日乃影』巻末にも収録されている)の計4冊の書物と、10枚の「数表」、新聞の切り抜きなどが入っていた。

出口和明は『たまほこのひ可里』を読んでその内容に驚き、愛善苑の機関誌『神の国』誌上で原文の一部と解説を発表した。機関誌上で『たまほこのひ可里』が公開されたのはおそらくこれが最初だと思われる。掲載号は次の通り。いずれも平成10年(1998年)である。

- 4月号「誌上講座(12)切紙神示は誰がどこから」

- 5月号「誌上講座(13)孝明天皇が旭形に託した遺勅とは」

- 6月号「誌上講座(14)御経綸の実現・平成十年のあかし」

- 9月号「誌上講座(17)明らかになった『たまほこのひ可里』の編纂」

平成28年(2016年)5月、出口恒は『たまほこのひ可里』の原文全部と解説を書いた著書『誰も知らなかった日本史』を発表した。『たまほこのひ可里』が世間一般に向けて公開されたのはこれが最初だと思われる。[19]

反響・批評

陰謀論作家として有名な太田龍は、平成10年(1998年)12月に『玉鉾の神遺勅──孝明天皇の遺勅と大本出現の予言』と題する36頁の小冊子を入手した(『たまほこのひ可里』を活字化したもの。発行日・発行者不明。愛善苑関係者が作成したものか?)。太田は平成14年発行の著書『天皇破壊史』の中で、〈大本教の宣伝臭味を取り除けば、佐藤紋次郎口伝の大筋は、確かに本物である〉[20]と評している。太田は、旭形亀太郎や玉鉾神社創建にまつわる部分は真実と認めるが、孝明天皇の遺勅(経綸書)が大本出現を予言していることには否定的であり、仮に孝明天皇の御宸筆が偽造ではなく真実であったとしても〈私は否定する〉[21]と完全に拒絶している。太田が孝明天皇の遺勅を頑なに否定する理由は、そもそも幕末に「米国」とか「国旗日ノ丸」という言葉は使われていない、つまり時代考証的に偽書だということだけでなく、〈出口王仁三郎は明治以後簇生《そうせい》した西洋かぶれの宣教詐欺師のひとりとしか見ておらず、この種の宣伝は全く信用していない〉[22]ためである。[23]

画家で詩人の由利渓は、平成11年(1999年)から翌12年にかけて雑誌『日本及日本人』に連載した小説「蘇る源の道」の中で、玉鉾神社の三代宮司・旭形光彦(てるひこ)を登場させて主人公と会話させている[24]。そこで光彦宮司は、初代宮司・亀太郎から聞いた話として孝明天皇に関わる逸話を語っているが、その内容は『たまほこのひ可里』や『史談会速記録』『照日乃影』(旭形亀太郎小伝)に記されていることと異なる。『たまほこのひ可里』等では錦旗(御旗)と守護符(五鈷杵)は禁門の変の当日に受け取ったことになっているが、「蘇る源の道」では、孝明天皇が崩御した当日に受け取ったとされている。──御座所近くで警護していた亀太郎は天皇が仰向けに倒れているのを見つけた。すると天皇は懐中から取り出した錦旗と守護符を亀太郎に渡して「日本の……真ん中……守る」と途切れ途切れにしゃべったのが最後の言葉になった。亀太郎は天皇を御典医のところへ運ぼうとしたら、二位局(中山慶子=孝明天皇の典侍で、明治天皇の生母)に、御典医の部屋に運ぶと大騒動になるから私の部屋へ運びなさいと言われた。天皇を運んだ後は二位局に下がれと言われ部屋を出た。天皇はそのまま崩御された。錦旗と守護符は天皇に返すことが出来なかったので、神社を建てて祀ることにした。──主人公が光彦宮司に「小伝にある記述内容とは大分違うようですね」と質問すると、光彦宮司は「本当のことは誰にも言えなかったのではないでしょうか。晩年になってから身内にだけ漏らしたのだと思います」と語っている。これは小説形式で書かれてあるが、著者の由利が実際に光彦宮司に取材して聞いたことは事実だと思われる。由利は『神の国』連載の出口和明の記事を知っているが[25]、この小説では孝明天皇の遺勅(経綸書)については触れられていない。

太田龍も由利渓も、平成10年(1998年)1月に出口和明が『たまほこのひ可里』を発見したことによって玉鉾神社に注目するようになった。そしてまたどちらも、孝明天皇暗殺説や明治天皇すり替え説(明治維新の中枢勢力によって本物の皇太子・睦仁親王は暗殺され、長州出身の大室寅之祐が偽の睦仁親王=明治天皇となったという陰謀論)を前提として論を展開している。これは『たまほこのひ可里』発見の1年前に刊行された、鹿島曻『裏切られた三人の天皇』[26](前述の暗殺やすり替えを論じている)にも大きな影響を受けているようである。「玉鉾神社の創建をなぜ当局はなかなか認めなかったのか?→当局(明治の元勲)が孝明天皇を殺したから」という論法である。

参考文献

→「旭形亀太郎#参考文献」

関連項目

脚注

- ↑ 出口和明「明らかになった『たまほこのひ可里』の編纂」36頁に、西田豊太郎の娘の証言として〈何ヶ月もかかった〉と記されている。

- ↑ 木庭輝男は木庭次守の弟。

- ↑ 「史談会速記録」及び「旭形亀太郎小伝」によると、御製と御旗を賜ったことは事実である。しかし神国の秘法や経綸書のことは出て来ない。

- ↑ 「史談会速記録」及び「旭形亀太郎小伝」によると、神号「玉鉾大神」は伊勢神宮の鹿島宮司に神号を付けてもらった。それは孝明天皇から賜った五鈷杵(玉鉾神社宝物)に由来する。仏教の「杵」は、「鉾」のことで、それに「玉」を付けて「玉鉾」になった。

- ↑ 『月照山』(発行・愛善苑、1993年)362~365頁「怪奇録」

- ↑ 『誰も~』270頁

- ↑ 出口和明「明らかになった『たまほこのひ可里』の編纂」『神の国』平成10年(1998年)9月号23頁。『誰も~』272頁

- ↑ 〈先に私が先生から名古屋で伝授を受けたと申しました神術即ち切紙神示も、此の時に伝授遊ばされた一つで御座ゐます〉

- ↑ 皇紀2636年=1976年=昭和51年

- ↑ 皇紀2561年=1901年=明治34年

- ↑ 皇紀2600年=昭和15年当時の皇太子は明仁親王=平成天皇=現上皇。正仁親王はその弟。

- ↑ 昭和18年

- ↑ 『照日乃影』内「旭形亀太郎小伝」3~4頁

- ↑ 〈数表に就きましては実物を御覧頂いて説明申上げる事に致します〉

- ↑ たとえば『おほもと』昭和48年(1973年)12月号に掲載された「鶴山霊石の神秘」の中で「孝明天皇の御宸筆」(経綸書)や切紙神示の一部が紹介されている。

- ↑ 「切紙神示はどこから」27頁下段

- ↑ 「切紙神示はどこから」21頁下段

- ↑ NDLDL蔵書『孝明天皇和歌御会記及御年譜』 PID:1262121/他に昭和12年・博文書房、昭和18年・八弘書店が発行した本もある。

- ↑ ただしインターネット上で出口恒は『誰も知らなかった日本史』発行以前から『たまほこのひ可里』を公開していた。

- ↑ 同書117頁

- ↑ 同書116頁

- ↑ 同書109頁

- ↑ 平成13年(2001年)3月9日に太田は玉鉾神社を参拝し、三代宮司(旭形光彦)未亡人と、四代宮司(旭形幸彦)に会って話を聞いている。同書126頁。

- ↑ 由利渓「蘇る源の道〈二〉─三種神器」『日本及日本人』平成12年(2000年)1月号、131~139頁。玉鉾神社が舞台になるのは137頁から。NDLDL蔵書 PID:3368412/1/76

- ↑ 同書137頁下段に〈創建者の旭形亀太郎については(略)大本教愛善苑刊行の「神の国」誌平成十年六月号などに詳しい〉と書かれてある。

- ↑ 鹿島曻『裏切られた三人の天皇 ──明治維新の謎』平成9年(1997年)1月、新国民社