入蒙

入蒙(にゅうもう)とは、出口王仁三郎が大正13年(1924年)に、蒙古を宗教的・平和的に統一して東亜連盟の基礎を築くため[1]大陸に渡った行動のこと。「蒙古入り」とも呼ばれる。王仁三郎は奉天から馬賊約1千名の集団を引き連れ外蒙を目指して行軍したが、途中で現地軍に捕まり強制帰国となった。その記録は霊界物語の「入蒙記」に記されている。

概要

-

出口総裁入蒙進路要図

-

素尊汗進路要図

人物

王仁三郎の入蒙に関わる主な人物は次の通り。入記や入蒙記に登場しない人物もいる。入記では実名だが入蒙記では仮名になっている人物もいる。仮名・別名は/の後に記した。

- 出口王仁三郎/源日出雄《みなもと ひでお》/王文祥

- 松村真澄/真澄別《ますみわけ》/王文真

- 北村隆光/隆光彦《たかてるひこ》

- 矢野祐太郎/唐国別《からくにわけ》/王天海

- 植芝盛平/守高《もりたか》/王守高

- 名田音吉《なだ おときち》/名田彦《なだひこ》/趙徹

- 萩原敏明《はぎわら びんめい》/王敏明

- 岡崎鉄首《おかざき てっしゅ》/侯成勲:満州浪人

- 佐々木弥市/王昌輝:満州浪人

- 大倉伍一/石大良:満州浪人

- 盧占魁《ろ せんかい》:東三省陸軍中将[4] [5] [6]

- 揚萃廷《よう すいてい》:盧占魁の参謀長

- 王元祺《おう げんき》:通訳

- 張作霖《ちょう さくりん》:東三省保安総司令

- 揚巨芳《よう きょほう》

- 井上兼吉

- 坂本広一:日出雄の近侍

- 張貴林《チャン クイリン》:蒙古の隊長

- 白凌閣《パイ リンク》:公爺府王の親戚、19歳の青年

- 老印君《ろう いんくん》:公爺府の協理

- 温長興《おん ちょうこう》:盧占魁の副官

- 曼陀汗《マンダハン》:

- 何全孝《か ぜんこう》:護衛団長

- 藤田武寿:大本信徒

- 加藤明子:大本信徒

- 国分義一:大本信徒

- 王敬義《おう けいぎ》:軍事顧問(日本人)

- 猪野軍医長:

- 劉陞山《りゅう しょうさん》/劉陞三:

- 蘿龍《ラ リュウ》:馬賊の女頭目

- 蘿水玉《ラ スイギョク》:蘿龍の母

- 王文泰《おう ぶんたい》/蘿清吉:蘿龍の父、日本人、出口清吉か?

略年表

- 2月12日

- 月と太白星が白昼輝くのを目撃〔入蒙記第6章「出征の辞」#〕

- 2月13日

- 午前3時半、綾部を汽車で出発〔入蒙記第7章「奉天の夕」#〕

- 夜、下関港を出航

- 2月14日

- 朝、釜山港に上陸、鉄道で北上

- 2月15日

- 夜、奉天に到着、盧占魁と面会〔入蒙記第8章「聖雄と英雄」#〕

- 3月3日

- 奉天を出発〔10章〕

- 3月6日

- 鄭家屯《ていかとん》に到着〔入蒙記第12章「焦頭爛額」#〕

- 3月8日

- 洮南《とうなん》に到着〔入蒙記第13章「洮南旅館」#〕

- 3月25日

- 洮南を出発〔15章〕

- 3月26日

- 公爺府《こんえふ》に到着

- 4月26日

- 奥地へ向けて公爺府を出発〔入蒙記第20章「春軍完備」#〕

- 4月28日

- 索倫《そうろん》の下木局子《しももっきょくし》に到着

- 5月14日

- 上木局子《かみもっきょくし》に移動〔入蒙記第24章「木局の月」#〕

- 6月3日

- 興安嶺《こうあんれい》の聖地を目指して出発〔入蒙記第28章「行軍開始」#〕

- 6月5日

- 進路が何故か南方に変わる〔入蒙記第29章「端午の日」#〕

- 天保山の跡を目撃

- 6月11日

- 熱河区内のラマ廟に到着〔入蒙記第31章「強行軍」#〕

- 6月21日

- 白音太拉《パインタラ》に到着〔入蒙記第34章「竜口の難」#〕

- 支那軍に武装解除させられる

- 6月22日

- 午前1時、捕縛される。

- 盧占魁ら銃殺される、王仁三郎らも銃殺されそうになるが、助かる

- 6月23日

- 早朝、鄭家屯の日本領事館の土屋書記生が面会〔入蒙記第35章「黄泉帰」#〕

- 7月5日

- 日本領事館に引き渡される

- 7月21日

- 大連に到着

- 7月25日

- 門司に到着

- 7月27日

- 大阪刑務所北区支所に収監〔入蒙記第36章「天の岩戸」#〕

- 11月1日

- 保釈され98日ぶりに出所し帰綾

略史

出発の経緯

大正10年(1921年)2月12日(旧1月5日)、第一次大本事件が勃発した。出口王仁三郎は大阪・梅田の大正日日新聞社社長室にて午前9時半頃に検挙された。この時、晴天の空に〈上弦の月〉と〈太白星〉が白昼にもかかわらず輝いているという珍しい現象を目撃した。[7]

それから3年後の大正13年(1924年)2月12日(旧1月8日)、綾部で王仁三郎は再び同じような天文現象を目撃した。白昼に〈楕円形の月〉と〈太白星〉が輝いていたのである。

3ヶ年を経て同月同日の白昼の天空に、同じような現象があったことは決して只事ではあるまいと王仁三郎は感じた。〈いよいよ自分が神命を奉じ万民救済の為、人類愛実行の為、天より我にその実行を促すものと考へた〉。

これによって渡支(支那に渡る)の決心を定め、今夜のうちに出発することを数名の側近に告げた。〔入蒙記第6章「出征の辞」#〕

目的

王仁三郎の入蒙の目的は、〈宗教的、平和的に蒙古を統一し東亜連盟実現の基礎を立て〉ることである。当時の中国大陸は清朝が崩壊(最後の皇帝・溥儀が1912年2月12日に退位)し、中華民国が樹立されたものの、全土を支配したわけではなく、各地で軍閥が勃興し、国内は混乱状態であった。王仁三郎の使命は世界統一である。〈宗教的に世界の統一を図り地上に天国を建設する準備として先づ新王国を作り、東亜の連盟を計るのが順序〉だと考えて、入蒙を決意した。〔入蒙記第5章「心の奥」#〕

入蒙の決意を促すいくつかの出来事がある。一つは3年前と同じ特異な天文現象を目撃したことである。二つ目は現地協力者が出現したことである。2月5日、王仁三郎は矢野祐太郎(入蒙記では唐国別という名)から盧占魁の存在を聞いた。盧占魁は蒙古で英雄視されている馬賊の大巨頭で、もし王仁三郎と会見して意見が合ったら天下のために大活動をやってみたいと渇望しているということを矢野から聞いた。盧占魁という現地協力者が現れたことが王仁三郎の入蒙の決意を促進させた。〔入蒙記第4章「微燈の影」#~第5章「心の奥」#〕

王仁三郎の初期目的は蒙古を宗教的に統一することだが、側近たちは王仁三郎から〈まず蒙古におもむき、そこから新彊へ、さらにエルサレムに足をのばして、いずれは中国の五台山[8]で世界宗教会議をひらいて、各宗教の連合を結成するのだと聞かされていた。それは『霊界物語』にある素盞嗚尊の世界遍歴のくだりとも符合するものであった〉[9]。

また、王仁三郎は第一次大本事件によって世間から誤解・圧迫を受けていたため、〈国家の為めになる大事業を完成して、日頃主張せる愛神、勤王、報国の至誠を天下に発表し、今迄の疑惑を解くべき必要に迫られて〉いた。これも入蒙の副次的な目的であった。〔入蒙記第7章「奉天の夕」#〕

綾部から奉天へ

出口王仁三郎は松村真澄を連れてだた2人、2月13日午前3時28分綾部発の列車に乗った。秘密裏に準備を進めたため見送りは2人の信徒しかいなかった。亀岡駅で植芝盛平、名田音吉の2人が乗車し、京都駅に着いた。ここに矢野祐太郎が加わり5人で西行きの列車に乗った。

13日午後8時、下関で関釜連絡船「昌慶丸」に乗船し、14日午前8時、釜山港に上陸。10時発の朝鮮鉄道の列車に乗って奉天へ向かった。車内では本庄繁・陸軍少将[10]も同席した。(国境の安東から南満州鉄道に乗り換えて奉天へ)

2月15日午後6時30分、奉天の三也商会[11]へ入る。先着していた北村隆光や萩原敏明も合流した。また、満州浪人の岡崎鉄首や佐々木弥市、大倉伍一なども合流した。〔入蒙記第7章「奉天の夕」#〕

王仁三郎は東三省陸軍中将・盧占魁と面会し、内外蒙古救援軍を組織することになった。そのために、

- まず張作霖の了解を得ること、

- 武器を購入すること、

- 大本喇嘛教を創立し、王仁三郎は達頼喇嘛(ダライラマ)となって盧占魁を従えて蒙古へ進むこと、

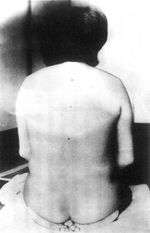

王仁三郎の奉天滞在中に盧占魁は、王仁三郎に救世主の資格があるかどうか観相家に調べさせた。王仁三郎の身体を仔細に調べた結果、三十三相を具備した天来の救世主だという観相家の説に盧占魁は随喜した。特に王仁三郎の掌中の四天紋、指頭の皆流紋、掌中に現れた釘の聖痕、背中のオリオン座の三ツ星のような黒子などを見て盧占魁は驚喜した。盧占魁はそれを現地の有力者や馬賊の頭目、張作霖の部下の将校等に示し、王仁三郎は天来の救世主だ、この救世主を頭に戴いて内外蒙古で活躍すれば成功間違いなしだと説いた。そのため王仁三郎は蒙古に入っても、全ての人々から非常な尊敬と信用を受けた。〔入蒙記第9章「司令公館」#〕

奉天から洮南へ

2年前の奉直戦争[12]で負けた張作霖は自分の兵力が足りないことを憂慮していた。張作霖は内外蒙古を自分の勢力圏として北京を圧迫して二度目の奉直戦争を防ごうと思っていた。張作霖は盧占魁を利用して内外蒙古に進出させ、あわよくば内外蒙古を支配下に置きたいという野心を持っていた。

盧占魁は王仁三郎に帰依し、その指揮に服従することを誓った。奉天管内においては西北自治軍と名乗り、索倫山へ行って陣営を整えた上で、内外蒙古救援軍と称して、王仁三郎を総大将として大経綸を行う計画を立てて、索倫山へ進出することにした。〔入蒙記第9章「司令公館」#〕

3月1日、張作霖から盧占魁へ西北自治軍総司令の内命が下った。佐々木弥市らは武器の調達など準備に着手することとし、王仁三郎は一足先に自動車で蒙古入りをすることにした。〔入蒙記第10章「奉天出発」#〕

3月3日午後4時、王仁三郎、岡崎鉄首、植芝盛平、王元祺の4人は自動車2台に分乗して奉天を出発。鄭家屯まで鉄道があるが、現地の事情を調べたいということもあり、王仁三郎はわざわざ自動車旅行を選んだ。しかし悪路のため、自動車が壊れ、四平街《しへいがい》から鉄道で鄭家屯《ていかとん》へ向かった。3月6日午後6時50分、鄭家屯駅に着く。さらに鉄道で洮南《とうなん》に向かう。〔入蒙記第12章「焦頭爛額」#〕

3月8日午後9時30分、洮南駅に到着した。〔入蒙記第13章「洮南旅館」#〕

洮南から索倫へ

3月25日早朝、王仁三郎は岡崎鉄首、植芝盛平、老印君、通訳の王と3台の轎車に分乗して洮南を出発。副官の温長興が数名の兵士と共に騎馬で前後を守った。

3月26日午後6時頃、公爺府《コンエフ》の老印君の館に到着〔入蒙記第15章「公爺府入」#〕。公爺府で盧占魁や武器の到着を待つことになる。

4月14日、盧占魁は西北自治軍総司令として200人の兵を率い、轎車に乗って公爺府に到着した。〔入蒙記第18章「蒙古気質」#〕

4月15日、十連発のモーゼル銃や機関銃が洮南から発送されたという報告が来る。

4月20日、神勅によって王仁三郎には「那爾薩林喀斉拉額都《ナルザリンカチラオト》」、松村真澄には「伊忽薩林伯勒額羅斯《イボサリンポロオロス》」という蒙古人名が与えられた。〔入蒙記第19章「仮司令部」#〕

4月24日午後、洮南から武器が届く。

4月25日午後、盧占魁は数十の騎兵と200の歩兵を率いて索倫山へ向かって公爺府を出発した。

翌26日、王仁三郎と松村真澄は2台の轎車に分乗し、公爺府を出発する。200人の兵士のほか、日本人も皆武器を持ったが、王仁三郎と松村真澄は宗教家として武器は持たなかった。[13]

4月28日午前9時20分、王仁三郎一行は索倫の下木局子に到着。先発の盧占魁一行が出迎えた。〔入蒙記第20章「春軍完備」#〕

索倫山は興安嶺山脈の支脈であり、百里(400km)四方の地域を索倫と称している。ここは外蒙との連鎖点であった。盧占魁が大救世主を奉戴して蒙古救援軍を起こすというので、人々は大いに歓喜し、素晴らしい人気であった。蒙古の王や喇嘛、馬隊等が次々と噂を聞いて集まり、部下を率いて参加するので、瞬くうちに内外蒙古救援軍は編成された。盧占魁が軍に宛てた手紙によると、この時集まっていた兵員は5~600人であり、他に1千余人が数日以内に集まる予定だった。〔入蒙記第21章「索倫本営」#〕

索倫にて

索倫山の本営には次々と兵が集まって来た。

5月1日、盧占魁は王仁三郎に「庫倫(クーロン。現モンゴル首都ウランバートル)に進出するためには、興安嶺に赤軍が7千人駐屯しているため、貴下の命令通りに直進したら一戦を交えて兵と弾薬を消費してしまう。そこで熱・察・綏[14]の3地域に進出し、本年はそこで冬籠もりをして兵備を完全に整え、来春、庫倫に進むことにしましょう。庫倫には1万の赤軍が駐屯しているが、来春には10万の兵がここに集まる予定です」ということを進言した。〔入蒙記第22章「木局収ケ原」#〕

5月21日、盧占魁が王仁三郎に「だんだん兵が集まって来ているし、救世主の噂がますます盛んになっているので、彼らを驚かすために風雨を呼び起こしてもらいたい」と、人々に奇蹟を見せてくれるよう頼んだ。しかし王仁三郎は「神界から必要と認められる場合以外には出来ない。奇術のように濫用することは兇党界に属することなので困る」と断った。自分の代わりに松村真澄に奇蹟を起こさせることにした。23日、松村が黙祷すると、晴天の空が瞬く間に雨雲に覆われ、暴風が襲来した。王仁三郎が天に向かって「ウー」と大喝すると、5分後に雨は止み、空は清朗に澄み切った。〔入蒙記第25章「風雨叱咤」#〕

日本での動き

綾部で軍資金の調達に苦労していた加藤明子は、王仁三郎が発ってから3週間ほど経った頃(3月初旬か?)王仁三郎からの密書を受け取った。そこには旧3月3日(新4月6日)までに4~5人選んで同道して王仁三郎の滞在地まで来いとの命令が書かれていた。しかしその後、「庫倫到着後に来るように」との連絡が入った。

4月18日、奉天の矢野祐太郎からの打電により国分義一、藤田武寿、加藤明子の3人は奉天に向かって出発し、20日奉天に到着した。王仁三郎がいる奥地へ行こうとしたが困難であるため、5月8日帰国の途に就いた。〔入蒙記第27章「奉天の渦」#〕

索倫出発

6月3日午前3時、一行は索倫の上木局子を出発し、興安嶺の聖地を指して行軍を開始した。この日の夜、大英子児《タアインヅル》の部隊60余騎が脱退し、翌朝出発する時の人数は騎兵500、馬がなく牛車に乗る兵300余の、計800余人であった。〔入蒙記第28章「行軍開始」#〕

6月5日、興安嶺の聖地を目指して西北に向かって行軍していたが、針路が突然なぜか南方へ変わった。理由は分からないが先鋒隊はすでに遠く進んでいるため、連絡はできず、後をついて行くしかない。

巨大な火山のクレーターがあり、王仁三郎は「霊界物語第1巻にある天保山の一部だ」と教えた。〔入蒙記第29章「端午の日」#〕

6月11日、昼夜兼行の強行軍のため食料の補充ができず、落伍者が増えて行った。

6月13日、方向は依然として東南に向かい奉天へ近づいて行く。松村真澄が盧占魁にそれを糺すと、盧は「民家の多い所へ行かないと兵糧と馬糧が不足してどうする事もできない」と力なげに答えた。〔入蒙記第31章「強行軍」#〕

パインタラの難

6月20日、白音太拉《パインタラ》まで7~80支里(中国の1里を500mとして計算すると35 ~40km)まで迫った。「武装解除してからでなくては白音太拉に来てはならない」という手紙が官兵側から届いた。盧軍の武器は全て官兵に引き渡し、白音太拉へ入った。〔入蒙記第33章「武装解除」#〕

21日の朝、王仁三郎は白音太拉に入った。盧占魁は午後4時頃到着した。王仁三郎ら日本人は鴻賓旅館《こうひん りょかん》というホテルに泊まることになった。夜1時(22日午前1時)頃、兵士が室内に乱入し、萩原敏明、植芝盛平、井上兼吉、坂本広一、松村真澄、王仁三郎の順で6人を捕縛した。一行は宣伝歌を歌いながら白音太拉の町中を引き回された。盧占魁の部下たちはすでに銃殺され死体が沢山道端に転がっていた。

6人は一列に並ばされ、今や機関銃の弾が飛んでくると思う矢先、射手は銃の反動を受けて後ろに倒れたため数分を要した。王仁三郎は〈よしや身は蒙古のあら野に朽つるとも日本男子の品は落さじ〉〈いざさらば天津御国にかけ上り日の本のみか世界を守らむ〉〈日の本を遠く離れて我は今蒙古の空に神となりなむ〉等と辞世を7回詠み、大日本帝国万歳、大本万歳を三唱した。そうこうするうちに銃殺は中止となり、一行は通遼公署[15]附属の監獄へ連行された。〔入蒙記第34章「竜口の難」#〕

帰国

白音太拉の鴻賓旅館で王仁三郎一行が捕縛された時、そこに泊まっていた日本人が翌朝、庭に大本の神器の杓子が一本落ちているのを見つけた。その日本人はそれが大本のものだと気づき、王仁三郎一行の遭難を知り、朝一番の汽車に乗って鄭家屯の日本領事館に届けた。領事館から急行した土屋書記生は22日夕方、白音太拉に到着し、王仁三郎一行の引き渡しを交渉した。

4~5日経った時、日本から広瀬義邦が面会に来た。

7月5日、一行はようやく鄭家屯の日本領事館に引き渡され、翌6日、奉天総領事館へ収容された。他に名田音吉など4人が収容され、計10人は取り調べの結果、三ヶ年の退支処分で一件落着した。

7月21日、大連に着く。22日、大連からハルピン丸に乗り、25日午前、門司に着いた。数多の信者に迎えられ、その光景はあたかも凱旋将軍を迎えるが如き有様であった。〔入蒙記第35章「黄泉帰」#〕

下関署には出口直日が待っていた。護送の警官と共に列車に乗ると、直日ほか役員信者が大勢乗っていた。25日は大竹(広島県)警察署、26日は上郡(兵庫県)警察署の拘留所に宿泊した。27日に大阪へ着き、大阪刑務所北区支所(若松町)に収監された(7月17日付で責付が取り消されていたため)。98日の牢獄生活を経て、11月1日午前11時11分に若松支所を出た。外には役員信者数百名、その他新聞記者や見物人が沿道に黒山の如くに並んでた。小雨が降る中を、さぬきや旅館に入り、食事をした後、無事帰綾した。〔入蒙記第36章「天の岩戸」#、大本年表〕

関連項目

- 入蒙記

- 王仁蒙古入記

- 『まつのよ (教学誌)#第六号』特集「聖師ご入蒙」

- 出口和明『出口王仁三郎 入蒙秘話』

- 朽木寒三『馬賊戦記』:馬賊の小日向白朗(こひなた はくろう)の伝記小説。小日向は入蒙した王仁三郎と秘かに面会しており、その時の様子が小日向の視点で描かれている。

外部リンク

- 東三省 - ウィキペディア

- 清#清の行政区画 - ウィキペディア

- 1912年に中華民国臨時政府が成立した際に主張した領土1166萬平方公里 - WIKIMEDIA COMMONS

脚注

- ↑ 入蒙記第5章「心の奥」#

- ↑ 入蒙記第7章「奉天の夕」#

- ↑ 入蒙記第28章「行軍開始」#章末

- ↑ 卢占魁 - Wikipedia中国語版 (1923年に奉天軍によって殺されたことになっている。別人?)

- ↑ 『柳絮地に舞ふ──満洲医科大学史』(1978年、輔仁会満洲医科大学史編集委員会 発行、NDLDL蔵書 PID:12115864/1/203)という大本とは全く無関係の書物の〈第二回東蒙巡廻診療報告(自大正十三・六・二十二 至同七・二十一)〉という見出しの本文に、次のような記述がある。〈最初に決定した旅程は、豪雨あるいは匪賊の大頭目盧占魁白音太来にて殺害せられたため多数の残党本診療団の行手に横行せる等の突発事件等が起こったので著しく変更された。〉(293頁)。入蒙記によると盧占魁がパインタラで殺害された(及び王仁三郎らが捕まった)のは6月22日未明である。旅程初日にそういう事件が起きたため旅程の変更を迫られたということになる。これはこの日にパインタラで盧占魁が殺された客観的証拠となる。

- ↑ 東三省(とうさんしょう)とは、中国東北部にある3つの省(奉天省・吉林省・黒竜江省)のこと。#外部リンク参照

- ↑ 大正12年(1923年)12月8日または9日に、王仁三郎は金沢市で日月星が天に輝いているのを目撃した。その奇瑞をデザインして「宇宙紋章」を作った。→「宇宙紋章」

- ↑ 五台山には多数の寺院があり、中国の四大仏教名山の一つとされる。

- ↑ 『大本七十年史 上巻』「普天教と回教徒との関係#」

- ↑ 入記・入蒙記では「本荘」だが正しくは「本庄」。大正10年から13年まで張作霖の軍事顧問を務めた。本庄繁 - ウィキペディア

- ↑ 入蒙記では「水也商会」。

- ↑ 直隷派(北京)の呉佩孚と奉天派の張作霖との戦い。大正11年(1922年)4月28日~5月5日。直隷派が勝った。奉直戦争 - ウィキペディア

- ↑ 第67巻(王仁蒙古入記として発行)の次に口述された第68巻(第66巻として発行)に、三五教の宣伝使・照国別が、トルマン国の義勇軍に従軍するシーンがある。弟子の梅公が〈殺伐なる軍隊に参加し、砲煙弾雨の中に馳駆するのは決して宣伝使の本分ぢや厶いますまい〉と進言する。それに対して照国別は〈義勇軍に参加しようと云ふのは傷病者を救ひ、敵味方の区別なく誠の道を説き諭し、平和に解決し、このトルマン国は申すに及ばず、印度七千余国の国民を神の慈恩に浴せしむる為だ。其第一歩として従軍を願つて居るのだ〉と答えている。〔第66巻第5章「愁雲退散」#〕

- ↑ 熱河省《ねっかしょう》、察哈爾省《チャハルしょう》、綏遠省《すいえんしょう》

- ↑ 通遼は白音太拉の漢名