「大石凝真素美」の版間の差分

編集の要約なし |

|||

| (同じ利用者による、間の47版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

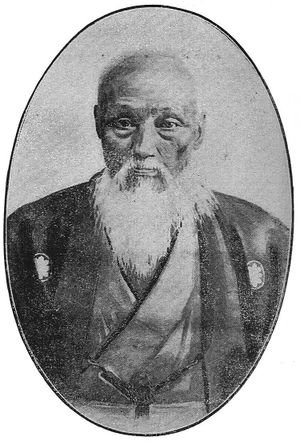

[[ファイル:大石凝真素美(言霊学に映じたる神道).jpg|thumb|大石凝真素美]] | [[ファイル:大石凝真素美(言霊学に映じたる神道).jpg|thumb|大石凝真素美]] | ||

'''大石凝真素美'''(おおいしごり ますみ、1832~1913年)は、言霊学者・国学者。言霊学や天津金木など霊学関係の思想において[[ | '''大石凝真素美'''(おおいしごり ますみ、1832~1913年)は、言霊学者・国学者。言霊学や天津金木など霊学関係の思想において[[出口王仁三郎]]に大きな影響を与えた。「大石'''礙'''」と書かれる場合もある。 | ||

== 略歴 == | == 略歴 == | ||

次の略歴は主に「{{obc|Z9052|[[大石凝真素美先生伝]]}}」(「伝」と略す)をもとにして作成した。他に[[水谷清]]『[[古事記大講]] 第六巻(天津金木学綱要)』p5-8も参考にした(「大講」と略す)。年齢は基本的に数え年である。 | |||

* 天保3年(1832年)11月<ref>天保3年11月はグレゴリオ暦だと1832年11月22日~12月21日。</ref> | * 天保3年(1832年)11月<ref>天保3年11月はグレゴリオ暦だと1832年11月22日~12月21日。</ref>、伊賀国上野(現・三重県伊賀市)の〈中央〉で生まれた。幼名は望月春雄。父は望月登で医業。母は川村文。祖父の[[#望月幸智]]は[[中村孝道]]に仕えて言霊学を究めた。 | ||

* 遠祖は日臣斎主命。大伴氏の後裔。世々天朝に仕えて来たが、大友皇子の乱(壬申の乱)に殉じ、以来隠者となり、望月を姓として伊賀・近江等に転住して来たという。 | ** 「大講」では、大石凝の若い頃の名は「平岩大助」で、伊勢国鈴鹿郡神辺村字木下(現・三重県亀山市木下町)で生まれたとしている。 | ||

* 望月春雄は元服して、大輔広矛と改名する。父や伯父、叔父に医を学ぶ。しかし医で生涯を終えるつもりはなかった。足代弘訓(あじろ ひろのり)<ref>足代弘訓は、国学者。伊勢国山田に生まれる。父は伊勢神宮権禰宜。 | ** [[水野満年]]は、大石凝は伊賀国上野小玉町(現・伊賀市上野小玉町)で生まれたとしている。<ref>筧尚子(水野満年の娘)「大石凝真素美翁と我が父・水野満年」『[[大石凝真素美全集]] 解説篇』63頁上段</ref> | ||

* 嘉永6年(1853年)(22歳)黒船が浦賀に来航すると、望月は幕府の無能を歎き、神風を起こす大神人を探し求め、妻子を連れて旅に出る。美濃国不破郡宮代村<ref>「大講」では「山中村」だが誤記だと思われる。</ref>に住む山伏の[[山本秀道]]が大神人との噂を聞く。大和国を巡遊する。 | ** 大宮司朗は、大石凝真素美に改名する前の名は「望月大輔」だとしている<ref>学研[[ムー]]1994年8月号「「天津金木」秘占秘儀」</ref>。 | ||

* 遠祖は日臣斎主命。大伴氏の後裔。世々天朝に仕えて来たが、大友皇子の乱(壬申の乱)に殉じ、以来隠者となり、望月を姓として伊賀・近江等に転住して来たという。<ref>望月家は甲賀武士(忍者)の中でも特に名門であった。〔金井重道, 望月政治 共編著『望月氏の歴史と誇り』昭和44年(1969年)、255頁、{{ndldl|12216662/1/150}}〕</ref> | |||

* 望月春雄は元服して、大輔広矛と改名する。父や伯父、叔父に医を学ぶ。しかし医で生涯を終えるつもりはなかった。足代弘訓(あじろ ひろのり)<ref>足代弘訓は、国学者。伊勢国山田に生まれる。父は伊勢神宮権禰宜。{{kb|足代弘訓}} {{wp|足代弘訓}}</ref>の門に入り国学を学ぶ。 | |||

* 嘉永6年(1853年)(22歳)黒船が浦賀に来航すると、望月は幕府の無能を歎き、神風を起こす大神人を探し求め、妻子を連れて旅に出る。美濃国不破郡宮代村<ref>岐阜県不破郡宮代村は現・垂井町の南西部。美濃一宮の南宮大社がある。{{wp|宮代村_(岐阜県不破郡)}}</ref> <ref>「大講」では「山中村」だが誤記だと思われる。</ref>に住む山伏の[[山本秀道]]が大神人との噂を聞く。大和国を巡遊する。 | |||

* 文久3年12月(1864年<ref>文久3年12月はグレゴリオ暦だと1864年1月9日~2月7日。</ref>)(32歳)学習院で皇学の蘊蓄を披露する。 | * 文久3年12月(1864年<ref>文久3年12月はグレゴリオ暦だと1864年1月9日~2月7日。</ref>)(32歳)学習院で皇学の蘊蓄を披露する。 | ||

* 天誅組<ref>中山忠光を擁した尊王倒幕の急進派。 | * 天誅組<ref>中山忠光を擁した尊王倒幕の急進派。{{kb|天誅組}} {{wp|天誅組}}</ref>で皇国の道を説く。 | ||

* 慶応末年(1867~8年?<ref>「伝」には「慶応末年の事たるべきか。年齢正に三十六歳」と書いてあり、何年かは断定されていない。</ref>)(36歳)[[山本秀道]]の家に身を寄せて師事し、神道の蘊奥を学ぶ。 | * 慶応末年(1867~8年?<ref>「伝」には「慶応末年の事たるべきか。年齢正に三十六歳」と書いてあり、何年かは断定されていない。</ref>)(36歳)[[山本秀道]]の家に身を寄せて師事し、神道の蘊奥を学ぶ。 | ||

* 明治3年(1870年)(39歳)山本門下生の木村一助と共に、濃尾国各部郡の神官たちに、有名無実の神道を廃して真神道を吹聴せよと説き、騒ぎとなる。警察は治安を害するとして二人を捕まえ投獄する。 | * 明治3年(1870年)(39歳)山本門下生の木村一助と共に、濃尾国各部郡の神官たちに、有名無実の神道を廃して真神道を吹聴せよと説き、騒ぎとなる。警察は治安を害するとして二人を捕まえ投獄する。 | ||

* | * 疑いが解けて出獄した後、明治6年(1873年)9月(42歳)太祖の姓に復り、大石凝真素美と改名する(→[[#名の由来]])。再び山本家に寄寓して神道の闡明に尽くす。木村一助は太玉太観(ふとだまふとみ)と改名する。 | ||

* | * 明治8年(1875年)秋(44歳)太玉太観と東上し、山岡鉄太郎を訪ねる。9年4月21日、誓火(うけひ)の霊験を実験するが太玉太観は失敗し、片手が焦げて失ってしまう。大石凝は帰途に就き、近江国甲賀郡毛枚村([[#家族]])にて謹慎する。 | ||

* 再び大和国を巡遊する(大和三山に関する話は「古事記神秘之正説」に詳しい)。[[吉野山]]で金鉱を探す。 | * 再び大和国を巡遊する(大和三山に関する話は「古事記神秘之正説」に詳しい)。[[吉野山]]で金鉱を探す。 | ||

* | * 大和からの帰路、近江国野州の親戚を訪れる。海路から蒲生郡八幡に行こうとして、沖の島の南面を過ぎる時、水面に大きな波紋を見る(水茎文字。八幡に上陸後、陸路を沖の島の方面へ向かうと、小さな丘があった(水茎の岡)。その丘に登って琵琶湖を見渡すと、大波紋を一望できた。それは大石凝が修養した言霊学の音韻文字であった。→詳細は「[[水茎文字]]」 | ||

* | * その後、[[五男神]]誕生の地である阿賀山と吾勝山を参拝する。→詳細は「[[蒲生]]」 | ||

* 明治11~2年(1878~9年)、再び[[山本秀道]]宅に寄寓し、天津金木と日本言霊を研鑽する。「日本言霊は先生独特の大研鑽にして、其の基く所の原本等は多少これありしなるべけれど、七十五声の排列、其の神機の妙用等は慥に先人未発の大発見にして(略)古今独歩の感あり」「天津金木は(略)開闢以来嘗て未だ世に知られざるの極法なり」<ref>「伝」p15-16</ref>。 | * 明治11~2年(1878~9年)、再び[[山本秀道]]宅に寄寓し、天津金木と日本言霊を研鑽する。「日本言霊は先生独特の大研鑽にして、其の基く所の原本等は多少これありしなるべけれど、七十五声の排列、其の神機の妙用等は慥に先人未発の大発見にして(略)古今独歩の感あり」「天津金木は(略)開闢以来嘗て未だ世に知られざるの極法なり」<ref>「伝」p15-16</ref>。 | ||

* | * 明治23年(1890年)7月(59歳)「[[弥勒出現成就経]]」を著す。 | ||

* 明治23年(1890年)伊勢神宮で種々の改革が行われ、「お見比べ」の秘事(二十年毎の式年遷宮の際、旧殿と新殿の宝物を見比べて相違ないことを確認する儀式)が廃されて、新殿建築と同時に旧殿が壊されることになった。大石凝はそのことを驚き、神威を冒涜する罪は必ず至るとして、「神宮の正殿は炎上せむ」と予言する。(大石凝はこの時、伊勢国鈴鹿郡神辺村字木下に住んでいた) | * 明治23年(1890年)伊勢神宮で種々の改革が行われ、「お見比べ」の秘事(二十年毎の式年遷宮の際、旧殿と新殿の宝物を見比べて相違ないことを確認する儀式)が廃されて、新殿建築と同時に旧殿が壊されることになった。大石凝はそのことを驚き、神威を冒涜する罪は必ず至るとして、「神宮の正殿は炎上せむ」と予言する。(大石凝はこの時、伊勢国鈴鹿郡神辺村字木下に住んでいた) | ||

* 明治31年(1898年)実際に伊勢神宮が炎上する。それ以前にも他の予言が成就したことがあり、世人を驚かすと同時に、大石凝が火をつけたのではないかと疑われた。 | * 明治31年(1898年)実際に伊勢神宮が炎上する。それ以前にも他の予言が成就したことがあり、世人を驚かすと同時に、大石凝が火をつけたのではないかと疑われた。 | ||

| 30行目: | 33行目: | ||

* 明治45年(1912年)2月26日、郷里に帰る。 | * 明治45年(1912年)2月26日、郷里に帰る。 | ||

* 大正2年(1913年)4月11日、帰幽。82歳。 | * 大正2年(1913年)4月11日、帰幽。82歳。 | ||

* | * 墓は伊勢国鈴鹿郡神辺村木下(現・三重県亀山市木下町)にある。 | ||

** 大石凝真素美の奥都城が建立されたのは大正9年(1920年)4月8日で、建立した門人6人の中に[[出口王仁三郎]]の名が見える。<ref name="kaminokuni202207p26">『[[神の国 (1990)|神の国]]』令和4年(2022年)7月号、26頁</ref> | |||

== 家族 == | |||

居住地の滋賀県甲賀郡「毛枚村(もびらむら)」は、 | |||

* 明治22年(1889年)他村と合併して油日村(あぶらひむら)となる。「油日村大字毛枚」 | |||

* 昭和30年(1955年)さらに他村と合併して甲賀町となる。 | |||

* 平成16年(2004年)他町と合併して甲賀市となる。現在は「甲賀市甲賀町毛枚」[https://maps.app.goo.gl/aZ45Hvqk6Q8JrvSF8 Googleマップ] | |||

世の諸文献には「毛枚」ではなく「毛牧」と記されているものがあるが、全て誤字だと思われる。 | |||

=== 望月幸智 === | |||

大石凝真素美の祖父・望月幸智(ゆきとも?)は明和3年(1766年)生まれ、天保7年(1836年)帰幽。眼科医。 | |||

{{inyou| | |||

望月幸智 | |||

幸智は毛枚[油日村大字]<ref>[ ]内は割書</ref>の人、明和三年二月四日を以て生まる。資性穎敏にして学を好み父に事へて孝順、朋友と交りて信義を重んじ己を持すること謹厳倹素なり。家眼科医を業とし頗る其術に巧なるを以て遠近治を乞ふもの多く資産甚饒かなり。幸智石田梅岩の心学を攻め自得する所あり年四十にして幕府旗下堀田氏に仕へ米金若干を給せらる。晩年国学に志し諸国を遊歴して足跡殆んど海内に偏く<ref>「遍く」の誤字か?</ref>教を受くるもの頗る多し。天保七年三月廿五日郷里に歿す享年七十一。子直方家学を継ぎ門人中沢鴻洲画を以て名あり。| 『甲賀郡志 下巻』大正15年(1926年)、滋賀県甲賀郡教育会、1378頁<ref name="ndldl_1876795_9568844">{{ndldl|1876795/1/393}}、{{ndldl|9568844/1/393}}(1971年復刻版)</ref> }} | |||

* 文政12年(1829年)~天保元年(1830年)頃に望月幸智が言霊学の宣伝のため金沢を訪れたという記録がある。<ref>『石川県史 第3編』昭和49年(1974年)、352頁・388頁、{{ndldl|9536970/1/211}}</ref> | |||

=== 望月直方 === | |||

望月幸智の子・望月直方(なおかた?)は、寛政4年(1792年)生まれ、文久元年(1861年)帰幽。医者。 | |||

この直方なる人物が登(大石凝真素美の父)と同一人物なのか、あるいは兄弟なのかは不明。 | |||

{{inyou| | |||

望月直方 | |||

直方は毛枚[油日村大字]<ref>[ ]内は割書</ref>幸智の子にして寛政四年正月十一日生まる。幼より学を好み長ずるに及んで医術を修め父祖の業を継げり。直方夙に国学に志し和歌を好み又点茶の技に熟せり。その門友伊勢に多く、伝ふる所によれば佐々木弘綱翁の如きも亦文藻の交りありしと云ふ。又直方寺子屋を開きその教育法に一新機軸を出したりと云ふ。文久元年五月十八日病んで歿す享年七十。| 『甲賀郡志 下巻』大正15年(1926年)、滋賀県甲賀郡教育会、1379頁<ref name="ndldl_1876795_9568844" /> }} | |||

== 名の由来 == | == 名の由来 == | ||

大石凝真素美という名の由来について「伝」は触れていない。他の資料<ref> | 大石凝真素美という名の由来について「伝」は触れていない。他の資料<ref>「天津神算木之極典 第二巻」『[[大石凝真素美全集]] 第二巻』357頁〈其稗田の阿礼の神霊《ミタマ》が遺勅を守りて亦復又大伴の家に生れ出でて大石凝真素美と成りて〉</ref> <ref>大宮司朗「「天津金木」秘占秘儀」(学研ムー1994年8月号)p109</ref> <ref>山本白鳥「大石凝翁ゆかりの地を訪ねて」『大石凝真素美全集 解説篇』収録、p84</ref>によると、自分は稗田阿礼(古事記編纂者の一人)の生まれ変わりであり、霊統としては、山本秀道は玉祖命、自分は石凝姥神(どちらも天の岩戸開きで活躍した神)の系統であることを覚ったのだという。真素美は「[[真素美の鏡]]」に由来する。 | ||

== 天津金木 == | == 天津金木 == | ||

| 41行目: | 73行目: | ||

大石凝真素美は祖父の望月幸智を通して、[[中村孝道]]の言霊学を学んだ。それ以外に[[山口志道]]の言霊学の影響も受けていることが指摘されている<ref>大宮司朗・武田洋一「大石凝真素美とその霊的遡源」『大石凝真素美全集 解説篇』収録、p47</ref>。 | 大石凝真素美は祖父の望月幸智を通して、[[中村孝道]]の言霊学を学んだ。それ以外に[[山口志道]]の言霊学の影響も受けていることが指摘されている<ref>大宮司朗・武田洋一「大石凝真素美とその霊的遡源」『大石凝真素美全集 解説篇』収録、p47</ref>。 | ||

== | == 出口王仁三郎との関わり == | ||

[[王仁三郎]]が大石凝真素美と初めて会ったのは、明治31年(1898年)のことである<ref>『[[新月の光]] | [[王仁三郎]]が大石凝真素美と初めて会ったのは、明治31年(1898年)のことである<ref>『[[新月の光]]』0631「王仁と言霊学」には「大石凝先生に会ったのは明治三十五年」と記されている。しかしその後ろの方に「自伝自画には明治三十二年四月とあり」と注意書きがしてあり、初めて会った年は明瞭でない。/「{{obc|Z9051|水茎文字の研究}}」には〈二十八歳の秋〉と記されている。数え年28歳の年は明治31年になる。</ref>。清水の長沢雄楯を訪ねた帰りに汽車の中で会った<ref name="kake0632">『新月の光』0632「大石凝先生との初対面」:「大石凝先生には長沢先生の家の帰り道、汽車の中で会ったので、王仁の事を話したら不思議な事だと言って一度来いと言われて、先生と信州の[[皆神山]]へ行ったのである」</ref>。何度か長沢を訪ねているが、何度目の時かは不明<ref>明治31年は4月28日と5月21日の2回、長沢の元を訪ねている。</ref>。その年の「秋」<ref>「秋」は「あき」なのか「とき」なのか不明。</ref>には大石凝に伴われて[[水茎の岡]]へ行き[[琵琶湖]]に浮かぶ水茎文字を実見している。 | ||

また、時期は不明だが、大石凝と[[皆神山]]へ行っている<ref name="kake0632" />。 | また、時期は不明だが、大石凝と[[皆神山]]へ行っている<ref name="kake0632" />。 | ||

| 64行目: | 96行目: | ||

* 大石凝翁遺書:『神霊界』大正9年(1920年)2月21日号~5月11日号に8回に分けて連載。 | * 大石凝翁遺書:『神霊界』大正9年(1920年)2月21日号~5月11日号に8回に分けて連載。 | ||

== | == 主な門人 == | ||

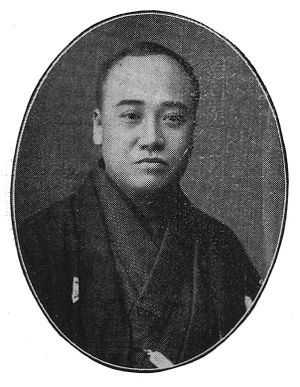

[[ファイル:水野満年(言霊学に映じたる神道).jpg|thumb|[[水野満年]]]] | [[ファイル:水野満年(言霊学に映じたる神道).jpg|thumb|[[水野満年]]]] | ||

大石凝真素美の思想は後代に大きな影響を与えた。その門下生の人数はどのくらいいたのかは分からない。大正9年(1920年)4月8日に建立された大石凝真素美の奥都城(三重県亀山市木下町)には、それを建てた門人として次の6人の名が刻まれている<ref name="kaminokuni202207p26" />。その時の存命者の中では高弟だったのではないかと思われる。 | |||

* [[服部政之助]]<ref>「[[大石凝真素美先生伝]]」によると、服部政之助は唯一仏教団員で、大石凝は服部を介して明治40年(1907年)頃、名古屋の清水梁山(唯一仏教団の創始者。1864~1928年)と面会している。</ref> | |||

* [[水谷清]](1873~1938年) | |||

* [[水野満年]](1873~1954年) | |||

* [[朝倉尚絅]](1875~1942年) | |||

* [[山田藤右衛門]] | |||

* [[出口王仁三郎]](1871~1948年) | |||

== 関連項目 == | |||

* [[中村孝道]] | * [[中村孝道]] | ||

* [[山本秀道]] | * [[山本秀道]] | ||

* [[真素美の鏡]] | * [[真素美の鏡]] | ||

* [[水茎文字]] | |||

* [[六角切り子]] | * [[六角切り子]] | ||

* [[天津金木]] | * [[天津金木]] | ||

| 77行目: | 117行目: | ||

== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||

* | * {{wp|大石凝真素美}} | ||

* [https://www.hachiman.com/shopdetail/000000000223/ct87/page1/recommend/ | * [https://www.hachiman.com/shopdetail/000000000223/ct87/page1/recommend/ 大石凝霊学全集(2005年刊)] - 八幡書店 | ||

国立国会図書館デジタルコレクションに『[[大石凝翁全集]]』の一部と、次の著述が所蔵されている。 | 国立国会図書館デジタルコレクションに『[[大石凝翁全集]]』の一部と、次の著述が所蔵されている。 | ||

| 85行目: | 125行目: | ||

* {{Pid|921956|真訓古事記 上の巻}}:大正14年(1925年)9月1日発行、発行人・[[水野満年]]、356頁 | * {{Pid|921956|真訓古事記 上の巻}}:大正14年(1925年)9月1日発行、発行人・[[水野満年]]、356頁 | ||

* {{Pid|815923|日本三種神器之御伝記}}:明治28年(1895年)2月22日発行、浅井実雄・著、大石凝真素美・増訂、発行人・佐藤三郎 | * {{Pid|815923|日本三種神器之御伝記}}:明治28年(1895年)2月22日発行、浅井実雄・著、大石凝真素美・増訂、発行人・佐藤三郎 | ||

* | * 大石凝翁全集 →「[[大石凝真素美全集#外部リンク]]」を見よ | ||

== 脚注 == | == 脚注 == | ||

2025年3月25日 (火) 13:43時点における最新版

大石凝真素美(おおいしごり ますみ、1832~1913年)は、言霊学者・国学者。言霊学や天津金木など霊学関係の思想において出口王仁三郎に大きな影響を与えた。「大石礙」と書かれる場合もある。

略歴

次の略歴は主に「大石凝真素美先生伝#」(「伝」と略す)をもとにして作成した。他に水谷清『古事記大講 第六巻(天津金木学綱要)』p5-8も参考にした(「大講」と略す)。年齢は基本的に数え年である。

- 天保3年(1832年)11月[1]、伊賀国上野(現・三重県伊賀市)の〈中央〉で生まれた。幼名は望月春雄。父は望月登で医業。母は川村文。祖父の#望月幸智は中村孝道に仕えて言霊学を究めた。

- 遠祖は日臣斎主命。大伴氏の後裔。世々天朝に仕えて来たが、大友皇子の乱(壬申の乱)に殉じ、以来隠者となり、望月を姓として伊賀・近江等に転住して来たという。[4]

- 望月春雄は元服して、大輔広矛と改名する。父や伯父、叔父に医を学ぶ。しかし医で生涯を終えるつもりはなかった。足代弘訓(あじろ ひろのり)[5]の門に入り国学を学ぶ。

- 嘉永6年(1853年)(22歳)黒船が浦賀に来航すると、望月は幕府の無能を歎き、神風を起こす大神人を探し求め、妻子を連れて旅に出る。美濃国不破郡宮代村[6] [7]に住む山伏の山本秀道が大神人との噂を聞く。大和国を巡遊する。

- 文久3年12月(1864年[8])(32歳)学習院で皇学の蘊蓄を披露する。

- 天誅組[9]で皇国の道を説く。

- 慶応末年(1867~8年?[10])(36歳)山本秀道の家に身を寄せて師事し、神道の蘊奥を学ぶ。

- 明治3年(1870年)(39歳)山本門下生の木村一助と共に、濃尾国各部郡の神官たちに、有名無実の神道を廃して真神道を吹聴せよと説き、騒ぎとなる。警察は治安を害するとして二人を捕まえ投獄する。

- 疑いが解けて出獄した後、明治6年(1873年)9月(42歳)太祖の姓に復り、大石凝真素美と改名する(→#名の由来)。再び山本家に寄寓して神道の闡明に尽くす。木村一助は太玉太観(ふとだまふとみ)と改名する。

- 明治8年(1875年)秋(44歳)太玉太観と東上し、山岡鉄太郎を訪ねる。9年4月21日、誓火(うけひ)の霊験を実験するが太玉太観は失敗し、片手が焦げて失ってしまう。大石凝は帰途に就き、近江国甲賀郡毛枚村(#家族)にて謹慎する。

- 再び大和国を巡遊する(大和三山に関する話は「古事記神秘之正説」に詳しい)。吉野山で金鉱を探す。

- 大和からの帰路、近江国野州の親戚を訪れる。海路から蒲生郡八幡に行こうとして、沖の島の南面を過ぎる時、水面に大きな波紋を見る(水茎文字。八幡に上陸後、陸路を沖の島の方面へ向かうと、小さな丘があった(水茎の岡)。その丘に登って琵琶湖を見渡すと、大波紋を一望できた。それは大石凝が修養した言霊学の音韻文字であった。→詳細は「水茎文字」

- その後、五男神誕生の地である阿賀山と吾勝山を参拝する。→詳細は「蒲生」

- 明治11~2年(1878~9年)、再び山本秀道宅に寄寓し、天津金木と日本言霊を研鑽する。「日本言霊は先生独特の大研鑽にして、其の基く所の原本等は多少これありしなるべけれど、七十五声の排列、其の神機の妙用等は慥に先人未発の大発見にして(略)古今独歩の感あり」「天津金木は(略)開闢以来嘗て未だ世に知られざるの極法なり」[11]。

- 明治23年(1890年)7月(59歳)「弥勒出現成就経」を著す。

- 明治23年(1890年)伊勢神宮で種々の改革が行われ、「お見比べ」の秘事(二十年毎の式年遷宮の際、旧殿と新殿の宝物を見比べて相違ないことを確認する儀式)が廃されて、新殿建築と同時に旧殿が壊されることになった。大石凝はそのことを驚き、神威を冒涜する罪は必ず至るとして、「神宮の正殿は炎上せむ」と予言する。(大石凝はこの時、伊勢国鈴鹿郡神辺村字木下に住んでいた)

- 明治31年(1898年)実際に伊勢神宮が炎上する。それ以前にも他の予言が成就したことがあり、世人を驚かすと同時に、大石凝が火をつけたのではないかと疑われた。

- 明治31年(1898年)7月18日(67歳)、近江の吾勝山に詣でた時、警察が逮捕しに現れる。容疑は詐偽。大石凝は同行を拒否し、山上の家に禁足し、8月10日まで24日間、留まった。その間、宮代村の山本秀道の令息・一治が警察に弁明したため、事件は解決した。山上で禁足中に書いた著述を後に大成したものが「天地茁廴貫きの極典」である。

- 明治40年(1907年)秋(76歳)「真仮名附法華経序書」を携えて、名古屋市七曲町の唯一仏教団・清水梁山を訪ねる。

- 明治41年(1908年)6月初旬、唯一仏教団に寄寓していた水谷清は、夢のお告げにより神辺村木下を訪れて大石凝に面会し、天津金木の運用を授けられて、数日滞在の後帰国する。

- 同年10月、大石凝は唯一仏教団を再訪する。その後、名古屋の水野満年の宅に寄寓し、古典の研鑽や著述に従事する。

- 明治44年(1911年)末(80歳)より体調がすぐれず。

- 明治45年(1912年)2月26日、郷里に帰る。

- 大正2年(1913年)4月11日、帰幽。82歳。

- 墓は伊勢国鈴鹿郡神辺村木下(現・三重県亀山市木下町)にある。

家族

居住地の滋賀県甲賀郡「毛枚村(もびらむら)」は、

- 明治22年(1889年)他村と合併して油日村(あぶらひむら)となる。「油日村大字毛枚」

- 昭和30年(1955年)さらに他村と合併して甲賀町となる。

- 平成16年(2004年)他町と合併して甲賀市となる。現在は「甲賀市甲賀町毛枚」Googleマップ

世の諸文献には「毛枚」ではなく「毛牧」と記されているものがあるが、全て誤字だと思われる。

望月幸智

大石凝真素美の祖父・望月幸智(ゆきとも?)は明和3年(1766年)生まれ、天保7年(1836年)帰幽。眼科医。

望月幸智

幸智は毛枚[油日村大字][13]の人、明和三年二月四日を以て生まる。資性穎敏にして学を好み父に事へて孝順、朋友と交りて信義を重んじ己を持すること謹厳倹素なり。家眼科医を業とし頗る其術に巧なるを以て遠近治を乞ふもの多く資産甚饒かなり。幸智石田梅岩の心学を攻め自得する所あり年四十にして幕府旗下堀田氏に仕へ米金若干を給せらる。晩年国学に志し諸国を遊歴して足跡殆んど海内に偏く[14]教を受くるもの頗る多し。天保七年三月廿五日郷里に歿す享年七十一。子直方家学を継ぎ門人中沢鴻洲画を以て名あり。- 文政12年(1829年)~天保元年(1830年)頃に望月幸智が言霊学の宣伝のため金沢を訪れたという記録がある。[16]

望月直方

望月幸智の子・望月直方(なおかた?)は、寛政4年(1792年)生まれ、文久元年(1861年)帰幽。医者。

この直方なる人物が登(大石凝真素美の父)と同一人物なのか、あるいは兄弟なのかは不明。

望月直方

直方は毛枚[油日村大字][17]幸智の子にして寛政四年正月十一日生まる。幼より学を好み長ずるに及んで医術を修め父祖の業を継げり。直方夙に国学に志し和歌を好み又点茶の技に熟せり。その門友伊勢に多く、伝ふる所によれば佐々木弘綱翁の如きも亦文藻の交りありしと云ふ。又直方寺子屋を開きその教育法に一新機軸を出したりと云ふ。文久元年五月十八日病んで歿す享年七十。名の由来

大石凝真素美という名の由来について「伝」は触れていない。他の資料[18] [19] [20]によると、自分は稗田阿礼(古事記編纂者の一人)の生まれ変わりであり、霊統としては、山本秀道は玉祖命、自分は石凝姥神(どちらも天の岩戸開きで活躍した神)の系統であることを覚ったのだという。真素美は「真素美の鏡」に由来する。

天津金木

大石凝真素美は山本秀道と共に天津金木を研鑽した。山本家に天津金木が御神体として祭られていたことがきっかけだが、大石凝は山本秀道との出会いによって初めて天津金木を知ったわけではなく、中村孝道の教えに天津金木の原形となる概念があり、それを祖父の望月幸智を通して伝え聞いていたようである。[21] [22]

言霊学

大石凝真素美は祖父の望月幸智を通して、中村孝道の言霊学を学んだ。それ以外に山口志道の言霊学の影響も受けていることが指摘されている[23]。

出口王仁三郎との関わり

王仁三郎が大石凝真素美と初めて会ったのは、明治31年(1898年)のことである[24]。清水の長沢雄楯を訪ねた帰りに汽車の中で会った[25]。何度か長沢を訪ねているが、何度目の時かは不明[26]。その年の「秋」[27]には大石凝に伴われて水茎の岡へ行き琵琶湖に浮かぶ水茎文字を実見している。

大石凝の帰幽後、王仁三郎は機関誌『神霊界』に大石凝の著作を多数掲載している(「#主な著作」を参照)。

主な著作

次の著作は『大石凝真素美全集』(全3巻)に収録されている。(大宮司朗「大石凝真素美全集解題」[28]を参考に作成した)

- 天地茁廴貫きの極典(又は「天地茁廴貫きの巻」):明治33年(1900年)11月、67歳の著作。『神霊界』大正7年(1918年)8月15日号(大八洲号)で大略が紹介されている。

- 三種神器の御謂礼:明治38年(1905年)の著作。『神霊界』大正9年(1920年)5月11日号に掲載されている。それより前、大正7年(1918年)3月1日号に、似たような内容の「三種神器の由来」と題する文書が掲載されている。

- 仏説観弥勒下生経(上・下):明治23年(1890年)3月の著作。

- 弥勒出現成就経:明治23年(1890年)7月の著作。『神霊界』大正8年(1919年)4月15日号から9月15日号にかけて10回に分けて連載されている。

- 大日本言霊:明治36年(1903年)春、72歳の著作。

- 天津神算木之極典:明治38年(1905年)74歳の著作。

- 真訓古事記:明治45年(1912年)1月の著作。『神霊界』大正9年(1920年)6月1日号から10月21日号にかけてと、大正10年5月1日・6月1日に10回に分けて連載されている。

その他に、次の著作が『神霊界』に掲載されている。

- 真仮名付法華経之序書:『神霊界』大正9年(1920年)11月11日号・12月1日号・10年2月1日の3回に分けて連載。

- 大石凝翁遺書:『神霊界』大正9年(1920年)2月21日号~5月11日号に8回に分けて連載。

主な門人

大石凝真素美の思想は後代に大きな影響を与えた。その門下生の人数はどのくらいいたのかは分からない。大正9年(1920年)4月8日に建立された大石凝真素美の奥都城(三重県亀山市木下町)には、それを建てた門人として次の6人の名が刻まれている[12]。その時の存命者の中では高弟だったのではないかと思われる。

関連項目

外部リンク

- 大石凝真素美 - ウィキペディア

- 大石凝霊学全集(2005年刊) - 八幡書店

国立国会図書館デジタルコレクションに『大石凝翁全集』の一部と、次の著述が所蔵されている。

- NDLDL蔵書『弥勒出現成就経 上巻』 PID:818304:明治23年(1890年)7月13日発行、発行者・山本一治、82頁

- NDLDL蔵書『真訓古事記 上の巻』 PID:921956:大正14年(1925年)9月1日発行、発行人・水野満年、356頁

- NDLDL蔵書『日本三種神器之御伝記』 PID:815923:明治28年(1895年)2月22日発行、浅井実雄・著、大石凝真素美・増訂、発行人・佐藤三郎

- 大石凝翁全集 →「大石凝真素美全集#外部リンク」を見よ

脚注

- ↑ 天保3年11月はグレゴリオ暦だと1832年11月22日~12月21日。

- ↑ 筧尚子(水野満年の娘)「大石凝真素美翁と我が父・水野満年」『大石凝真素美全集 解説篇』63頁上段

- ↑ 学研ムー1994年8月号「「天津金木」秘占秘儀」

- ↑ 望月家は甲賀武士(忍者)の中でも特に名門であった。〔金井重道, 望月政治 共編著『望月氏の歴史と誇り』昭和44年(1969年)、255頁、NDLDL蔵書 PID:12216662/1/150〕

- ↑ 足代弘訓は、国学者。伊勢国山田に生まれる。父は伊勢神宮権禰宜。足代弘訓 - コトバンク 足代弘訓 - ウィキペディア

- ↑ 岐阜県不破郡宮代村は現・垂井町の南西部。美濃一宮の南宮大社がある。宮代村_(岐阜県不破郡) - ウィキペディア

- ↑ 「大講」では「山中村」だが誤記だと思われる。

- ↑ 文久3年12月はグレゴリオ暦だと1864年1月9日~2月7日。

- ↑ 中山忠光を擁した尊王倒幕の急進派。天誅組 - コトバンク 天誅組 - ウィキペディア

- ↑ 「伝」には「慶応末年の事たるべきか。年齢正に三十六歳」と書いてあり、何年かは断定されていない。

- ↑ 「伝」p15-16

- ↑ 12.0 12.1 『神の国』令和4年(2022年)7月号、26頁

- ↑ [ ]内は割書

- ↑ 「遍く」の誤字か?

- ↑ 15.0 15.1 NDLDL蔵書 PID:1876795/1/393、NDLDL蔵書 PID:9568844/1/393(1971年復刻版)

- ↑ 『石川県史 第3編』昭和49年(1974年)、352頁・388頁、NDLDL蔵書 PID:9536970/1/211

- ↑ [ ]内は割書

- ↑ 「天津神算木之極典 第二巻」『大石凝真素美全集 第二巻』357頁〈其稗田の阿礼の神霊《ミタマ》が遺勅を守りて亦復又大伴の家に生れ出でて大石凝真素美と成りて〉

- ↑ 大宮司朗「「天津金木」秘占秘儀」(学研ムー1994年8月号)p109

- ↑ 山本白鳥「大石凝翁ゆかりの地を訪ねて」『大石凝真素美全集 解説篇』収録、p84

- ↑ 山本白鳥「大石凝翁ゆかりの地を訪ねて」『大石凝真素美全集 解説篇』収録、p83

- ↑ 大宮司朗・武田洋一「大石凝真素美とその霊的遡源」『大石凝真素美全集 解説篇』収録、p54

- ↑ 大宮司朗・武田洋一「大石凝真素美とその霊的遡源」『大石凝真素美全集 解説篇』収録、p47

- ↑ 『新月の光』0631「王仁と言霊学」には「大石凝先生に会ったのは明治三十五年」と記されている。しかしその後ろの方に「自伝自画には明治三十二年四月とあり」と注意書きがしてあり、初めて会った年は明瞭でない。/「水茎文字の研究#」には〈二十八歳の秋〉と記されている。数え年28歳の年は明治31年になる。

- ↑ 25.0 25.1 『新月の光』0632「大石凝先生との初対面」:「大石凝先生には長沢先生の家の帰り道、汽車の中で会ったので、王仁の事を話したら不思議な事だと言って一度来いと言われて、先生と信州の皆神山へ行ったのである」

- ↑ 明治31年は4月28日と5月21日の2回、長沢の元を訪ねている。

- ↑ 「秋」は「あき」なのか「とき」なのか不明。

- ↑ 『大石凝真素美全集 解説編』収録

- ↑ 「大石凝真素美先生伝」によると、服部政之助は唯一仏教団員で、大石凝は服部を介して明治40年(1907年)頃、名古屋の清水梁山(唯一仏教団の創始者。1864~1928年)と面会している。