真素美の鏡

この項目はまだ書きかけです。内容が不十分だったり不明瞭だったりします。

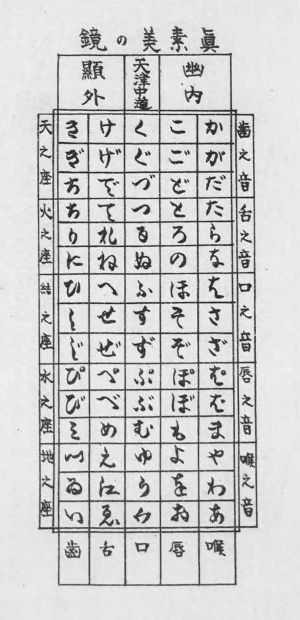

真素美の鏡(ますみのかがみ)とは、七十五声の言霊を横5列(柱)、縦15行(棚)で配列した図表のこと。

本項ではアオウエイの五大父音(国語学で言う母音)を区別するため丸囲みの㋐㋔㋒㋓㋑の文字で表記する。

特徴

- 清音だけでなく濁音・半濁音[1]を含めた75声を用いる。「ン」は「ム」が転訛したものなので言霊としては存在しない。

- 一般に五十音図は右上に㋐を配置して起点とし、行は下へ延び、列は左横へ延びる。それに対して真素美の鏡では右下に㋐を配置し、行は左横へ延び、列は上へ延びる。言霊学では

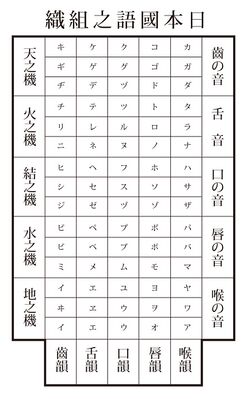

- 一般に五十音図では五大父音(国語学で言う母音)は㋐㋑㋒㋓㋔の順序だが、真素美の鏡では㋐㋔㋒㋓㋑の順で配置する。㋐行は「喉」、㋔行は「唇」、㋒行は「口」、㋓行は「舌」、㋑行は「歯」の「韻」に分類される。

- 一般に五十音図の列は㋐カサタナハマヤラワ、さらに濁音・半濁音を続けるなら、ガザダバパという順で並べられるが、真素美の鏡では下から㋐ワヤマバパザサハナラタダガカという順になる。これは3行ずつグループ化されており、㋐ワヤは「喉」、マバパは「唇」、ザサハは「口」、ナラタは「舌」、ダガカは「歯」の「音」に分類される。また、上から順に「天」「火」「結」「水」「地」の「座」に分類されている。

- 3行ずつのグループは「座」とか「棚」「機(たな?)」等と呼ばれる。5つの「座」は、ワバサラガ行がそれぞれ中位であり、ヤパハタカ行が軽い声で、㋐マザナダ行が重い声という位置づけになる。

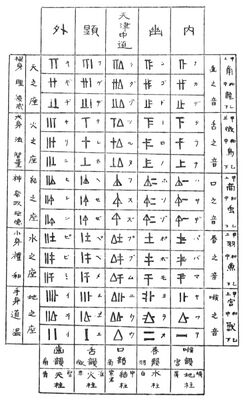

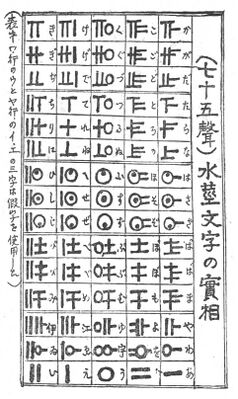

- 真素美の鏡は初期のものは75声が平仮名や片仮名で記されているが、後期のものは水茎文字が使われている。真素美の鏡の理論的背景には天津金木があり、水茎文字を使う方が、その理論が明確になる。 →「水茎文字」「天津金木」

原典

中村孝道から大石凝真素美、出口王仁三郎へと至る言霊学の文献は、大別して三つに分けることができる。

- 第一世代:中村孝道とその門弟の望月幸智や五十嵐篤好、篤好の子の五十嵐政雄らの執筆による文献。

- 第二世代:大石凝真素美(望月幸智の門弟)とその弟子の水野満年、水谷清、宇佐美景堂らの執筆による文献。

- 第三世代:出口王仁三郎(大石凝真素美の門弟)[2]やその弟子の執筆による文献。

第一世代のものは「マスミの鏡」ではなく「マス鏡」と呼ばれる。宛てられる漢字は「真澄鏡」「真洲鏡」「真須鏡」など様々である。

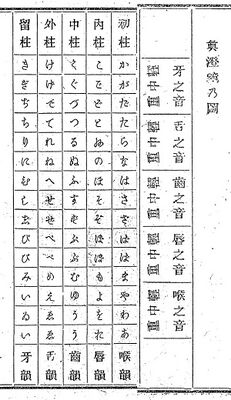

マス鏡とマスミの鏡は基本的には同じだが、部位を呼ぶ名称が若干異なる。マス鏡は『言霊聞書』に掲載されているものを、マスミの鏡は『大日本言霊』に掲載されているものを基準にした場合、次の3点が異なる。

- ㋐㋔㋒㋓㋑それぞれの柱の「韻」が、マス鏡では、喉唇歯舌牙の韻とするのに対して、マスミの鏡では喉唇口舌歯としており、㋒が歯から口に、㋑が牙から歯に変更されている。

- 3つの行で1つの棚になっているが、その棚の右側に記載されている「音」が韻と同様に、歯の音が口の音に、牙の音が歯の音に変更されている。

- 棚の左側に記載されている棚の名称が、マス鏡では上から「高天之棚」「天之棚」「中津棚」「地之棚」「根之棚」になっているが、マスミの鏡では「天之座」「火之座」「結之座」「水之座」「地之座」に変更されている。

真素美の鏡(マス鏡含む)は次の文献に掲載されている。

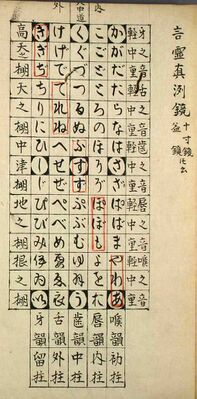

- 国立公文書館蔵書『言璽真須鏡』上下2冊、明治3年 武内知康 書写、明治9年3月25日 佐々鶴城・奥田正志 校。上巻の中ほどの頁に「三柵五段五柱之図」(真素美の鏡)あり。『言璽真須鏡 上』『言璽真須鏡 下』 - 国立公文書館デジタルアーカイブ

- 高岡市立博物館蔵書『言霊真澄鏡 壱』中村孝道 口授、望月幸智 伝、五十嵐篤好 筆記、五十嵐政雄が明治10年に筆写した写本。巻頭に「言霊真澄鏡」(真素美の鏡)収録。オンライン閲覧 - 文化遺産オンライン

- 五十嵐政雄『言霊真澄鏡 坤』p7-8(明治13年) …真須鏡と同じだが、「真澄鏡」と記載されている。

- 大石凝真素美『大日本言霊』p15(大正13年4月3日発行、『大石凝真素美全集 第一巻』収録)

- 大石凝真素美『真訓古事記 上の巻』p46-47(大正14年9月1日発行、『大石凝真素美全集 第三巻』収録) …「天之座」などの「座」が「機」に変更されている。また、㋐㋔㋒㋓㋑それぞれの柱が、真須鏡では「初柱」「内柱」「中柱」「外柱」「留柱」と呼んでいるが、本書掲載の真素美の鏡では「地柱」「水柱」「結柱」「火柱」「天柱」に変更されている。

- 出口王仁三郎『大本教言霊学 火の巻』(神道文化研究所・刊『大本言霊学』収録、p235-238) …図表ではなく、ベタ書き。真素美の鏡と同じだが、『真訓古事記』掲載の真素美の鏡のように「座」が「機」に変更されている。

- 出口王仁三郎「言霊の大要」(『神霊界』大正7年6月15日号掲載、p33[3]) …真素美の鏡と同じだが、『真訓古事記』掲載の真素美の鏡のように「座」が「機」に変更されている。

- 水谷清「天津祝詞学」(『古事記大講 第十四巻』所収、p192) …真素美の鏡と同じ。水茎文字も記されている。

図表

-

現代において作図されたもの

名の由来

水谷清は「天津祝詞学」の中で次のように記している。「大石礙[4]翁は水茎文字七十五声の排列されたる表を『真素美の鏡』と称して居られる。『真素美鏡』は宇宙万有を照破する明鏡の義であるので、この言霊表が高天原の最高の曼荼羅であるといふ事に成る。(大石礙翁は自らの名をも大石礙真素美と称して居られました所から見ても、如何に言霊の権威者を以て任じて居られたかが窺はれる。『天つ日の光にまさることたまのむすびの息をうけつぎて見よ』は翁の言霊に対する見識の表示と見るべきである)」[5]。

天津金木との関係

大石凝真素美は『天津神算木之極典 第一巻』の中で、天津金木を使って七十五声の言霊の誕生と真素美の鏡の配列の起源を説明している(同書p18-21)。

水茎文字

水茎文字の七十五文字あるそれぞれの字形は、真素美の鏡における配列をもとにした形状になっている。 →詳細は「水茎文字」