地恩郷別院

この項目では、島根県にある地恩郷について説明しています。その他の地恩郷については「地恩郷 (曖昧さ回避)」をご覧ください。

地恩郷別院(ちおんきょう べついん)とは、島根県出雲市鹿園寺町(宍道湖の北西沿岸)にある大本の施設。戦前は別格別院[1]だった。また、静生館歌碑や大本神社があった。

概要

昭和5年(1930年)4月22日、出口王仁三郎は島根県簸川郡東村鹿園寺(ひかわぐん ひがしむら ろくおんじ、現・出雲市鹿園寺町)の吾郷勝哉邸を訪れた。王仁三郎はこの付近一帯を神素盞嗚尊の神苑地として「地恩郷」と命名し、吾郷邸を「瑞苑荘」と命名した。また、裏山を神路山と命名し、そこに大本神社を建立するよう指示した。地恩郷は島根別院の「奥の院」としての意味があった。[2] [3] [4]

昭和7年(1932年)1月26日、地恩郷大本神社鎮座祭。王仁三郎臨席。

昭和10年(1935年)2月21日、地恩郷静生館歌碑除幕式。王仁三郎臨席。

昭和10年(1935年)12月8日、第二次大本事件勃発。王仁三郎は島根別院で検挙されたが、大国以都雄は宿泊先の地恩郷で検挙された。[5] [6]

第二次大本事件によって破壊されたが、戦後再建された。

【主な参考文献】

- 『大本島根本苑五十年史』平成19年(2007年)発行

- 「大本地恩郷別院略歴」(#略歴)

- 大本地恩郷別院について - 大本信徒連合会

略歴

大正七年六月 大神様奉斎(母屋二階)

大正八年六月 聖師様、一帯をさして「地恩郷」と御命名、御歌二首詠まる。

鹿園寺地恩の郷を吾郷と 天降りますかも素盞嗚の神

八雲立つ出雲の国は宇豆の国 瑞の御魂の生れし神久仁

昭和五年四月「別格別院地恩郷」と神定。聖師様、神路山(この年御命名)に「大本神社」を建てよと御指示。吾郷邸を「瑞苑荘」と御命名。

昭和七年一月 大本神社鎮座祭。

昭和一〇年二月 静生館歌碑除幕。聖師様の御歌二首刻まる。

吾郷に立ち帰里多留許々地志天 地恩能安幾農那閑免に紫た流も

千早ふる神代の歴史を斯能飛川々 秋乃出雲能旅に阿楚扁李

昭和二二年二月「愛善苑地恩郷分苑」二階より現神床に大神様遷座。

昭和二三年五月 二代苑主、大本神社跡に姫小松をお手植え(御神木)。

地恩郷お宮の跡に姫小松 吾が魂を止めおくなり(二代苑主)

昭和二四年一二月「大本愛善苑地恩郷別院」

昭和二六年四月 別院大神様鎮座祭

昭和二七年四月「大本地恩郷別院」

昭和二八年五月 大船山を「素尊山」と命名。(霊界物語二五巻の地恩城の舞台となった処)

平成三年四月 四代教主 出口直美様、姫小松跡に神籬松(御神木)お手植え。歌碑

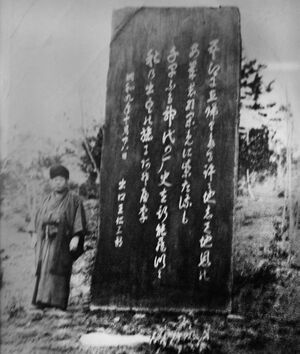

昭和10年(1935年)2月21日に「地恩郷静生館歌碑」の除幕式が執行された。静生館(せいせいかん)とは地恩郷の宿舎の名。

歌碑に刻まれた歌は、昭和9年10月28日に王仁三郎が地恩郷を訪れた時に詠んだ歌で、次の2首である。[7] [8]

〈吾郷に立ち帰里多留許々地志天 地恩能安幾農那閑免に紫た流も〉(吾が郷に立ち帰りたる心地して 地恩の秋の眺めにしたるも)

〈千早ふる神代の歴史を斯能飛川々 秋乃出雲能旅に阿楚扁李〉(千早ふる神代の歴史を偲びつつ 秋の出雲の旅に遊べり)

大本神社

昭和7年(1932年)1月26日、大本神社の鎮座祭が執行された。

神路山について出口王仁三郎聖師は、此処は素盞嗚尊が大船山(素尊山)に八尋殿を建てられていた其処から移られ、お住居になられていた宮蹟だとお示しになり、昭和七年、聖師の命により「大本神社」が建立された。その折聖師は、「このお宮は神界の型である。どうせ壊されるから費用のかからぬお宮にせよ」と仰せられたが、予言の通り第二次大本弾圧事件で悉く破壊された。

昭和二十三年、大本二代教主は由緒深きこの宮跡に雌松をお手植えになり「地恩郷お宮の跡に姫小松 吾が魂をとどめおくなり」と詠まれた。

その後、四十数年を経て、猛威をふるった松喰虫の被害に遭い、平成三年春、大本四代出口直美教主により「神籬松」のお手植えがなされ現在に至る。外部リンク

- 出雲市 - ウィキペディア

- 東村_(島根県) - ウィキペディア

- 明治22年(1889年)楯縫郡(たてぬいぐん)鹿園寺村などが合併して東村(ひがしむら)が発足。

- 明治29年(1896年)郡の統合によって簸川郡に。

- 昭和26年(1951年)合併して平田町(ひらたまち)に。

- 昭和30年(1955年)合併して平田市に。

- 平成17年(2005年)合併して出雲市に。