西石の宮

西石の宮(にしいしのみや)は、大正2年に綾部の神苑に造られたお宮。三つのお宮があった。現在の元屋敷のところにあった。「西の石宮」とも呼ばれる。

概要

西石の宮が建てられた敷地は昔から「坪内(つぼのうち)」と昔から呼ばれていた場所である。誰も農地にもせず建物も建てず空地であったが、出口直の夫・出口政五郎がその土地を買い取って家を建てた。[1]

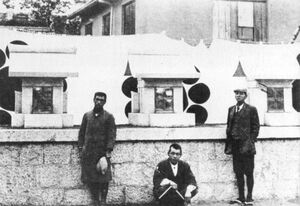

その家を壊した後に西石の宮が築造された。お宮の高さは約1メートル。3つの宮があり、中央の宮には天照大神が、北側の宮には日の大神が、南側の宮には月の大神が祭られ、天の三体の大神が昇降される、最も神聖な場所となった。[2]

第二次大本事件で破壊され、現在跡地は「元屋敷」と呼ばれている。

略年表

- 明治9年(1876年)出口政五郎は坪内の土地を買い取り家を建てる。

- 明治26年(1893年)6月、土地家屋が他人の所有になる。

- 明治45年(1912年)7月15日、土地家屋を買い戻す。

- 大正2年(1913年)2月3日、家屋を取り壊して西石の宮の敷地とする。

- 同年3月15日、西石の宮の石垣に使用する大石を西原から運び始める。

- 同年5月17日、竣工。

- 同年11月19日、竣成鎮座祭。〈廻り金神を西の石宮に鎮祭〉。

- 大正11年(1922年)11月17日、西石の宮の前の瑞垣が完成。

〔「大本年表」をもとに作成した〕