本宮山神殿

本宮山神殿(ほんぐうやましんでん)とは、大正時代に本宮山の山頂に建てられた神殿のこと。第一次大本事件によって取り壊された。

略年表

【大正9年(1920年)】

- 4月16日、地鎮祭。

- 4月21日、斧始式。

- 6月22日/7月22日[1]、立柱式。

- 7月27日、上棟式。

- 10月26日、拝殿の立柱式。

- 12月5日、拝殿の上棟式。

【大正10年(1921年)】

- 2月12日、第一次大本事件。

- 7月27日、神示により本宮山神殿に御三体の大神様の仮鎮座祭を執行。斎主は三代直日。

- 10月11日、王仁三郎は京都府庁で本宮山神殿取毀命令を受ける。

- 10月15日、本宮山における最後の月次祭。

- 10月18日(旧9月18日)、本宮山神殿取毀につき奉告祭を行い、大神様の御昇神を奏上。斎主は三代直日。一方、王仁三郎は松雲閣で霊界物語の口述を開始する。

- 10月20日(旧9月20日)、本宮山神殿の取毀工事が始まる。何鹿郡の在郷軍人3千余人が動員される。

- 10月27日、取毀完了。同日より五六七殿にて夕拝後に霊界物語の拝読を連日行うこととなる。

取毀

本宮山神殿は大正9年(1920年)4月から造営が始まった。大正10年2月12日に第一次大本事件が勃発したが、その後も造営は続けられ、7月に仮鎮座祭が執行された。

しかし10月11日、当局は建てられたばかりのこの神殿を取り毀せ[2]と王仁三郎に命じた。表向きの理由は法令違反である。明治5年(1872年)の大蔵省布達と、大正2年(1913年)の内務省令に違反するため今月31日までに取り壊せ、もし命令に従わない場合は当局の手によって取り壊し、その費用を大本から徴収する、と有無を言わせぬ強圧的な姿勢で当局は命じた。

大切な神殿を信者の手で破壊することはできない。18日に急遽、本宮山神殿の告別式と昇神祭が行われ、破却は当局の手に委ねることになった。

20日に当局によって解体作業が開始された。10人の警察官が厳重に警戒する中を、作業を請け負った建築会社の作業員50人余りによって、神殿は破壊された。その作業は一週間に亘って続けられた。警察による警戒の他、初日は何鹿郡の在郷軍人3500人が総動員された。

一方、王仁三郎はその二日前の10月18日(旧9月18日)より、本宮山の東麓に建つ松雲閣という建物で霊界物語の口述を開始した。霊界物語は大本神諭を骨子とした新たな教典である。旧来の信仰を象徴する神殿が破壊される中、新しい信仰の土台となる霊界物語が編み出されて行った。神殿取毀工事が終了した27日からは、五六七殿(本宮山の麓にある神殿)にて霊界物語の拝読が連日行われるようになった。

取毀の予言

この年の初め、機関誌『神霊界』1月1日号に「掃き寄せ集」と題して、王仁三郎が書いた随筆が7頁に亘って掲載された。その最後の頁に切紙神示による次のような予言が記されていた。

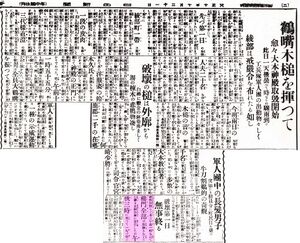

本宮山神殿取毀工事が始まったのは新暦10月20日=旧暦9月20日である。始まった時刻は、当時の新聞報道によると午前11時55分からである。まずは楼門の破壊が行われ、それが午後1時に終わり、続いて本殿の破壊へと進んだ〔『京都日出新聞』10月21日付(20日夕刊)による〕。つまり神殿の本体(本殿)の破壊は午後1時から行われたことになる。

「二大勢力が衝突するのは大正十年(旧)九月二十日午後一時」だという王仁三郎の予言通りの展開となった。

主な参考文献

- 大本年表

- 『大本七十年史 上巻』630頁「本宮山神殿破壊#」

- 出口恒『誰も知らなかった日本史』14~26頁)