日本言霊学概論

日本言霊学概論(にほんことたまがくがいろん)は、宇佐美武吉(宇佐美景堂の本名。1895~1986年)の著述。大石凝真素美系の学説に沿って言霊学・国語学に関する論考を展開している。月刊誌『日本及日本人』昭和7年(1932年)1月号に掲載された。

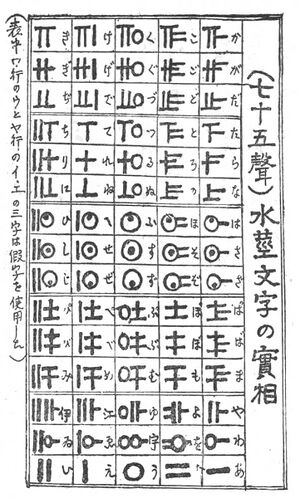

本著には大石凝真素美の『大日本言霊』に掲載されている言霊の活用表(各声ごとに六角切り子の図表を用いて記されている表)が21声分(ア行、ヤ行、ワ行、及びスメラミコト)だけ掲載されている。だがそれに対する解説が特にあるわけではない。1頁に1つずつ挿絵的に掲載されている。

概要

| 題名 | 日本言霊学概論 |

|---|---|

| 著者 | 宇佐美武吉 |

| 掲載誌 | 日本及日本人 |

| 掲載号 | 昭和7年(1932年)1月号 |

| 掲載頁 | 17~48頁 |

| 発行所 | 政教社 |

| OBN | OBN:2196 |

| Online | NDLDL蔵書『日本及日本人 昭和7年(1932年)1月号』 PID:1597175 |

- 昭和51年(1976年)に霊響山房(名古屋)から単行本『日本言霊学概論(改版)』が発行された。旧稿(『日本及日本人』掲載の原稿)をもとに著者本人が改訂したものである。(OBN:OBN:1921)

水茎文字の発見

宇佐美は本著の中で、大石凝真素美が水茎文字を発見した時の様子を次のように記している。

翁は最初この言霊説を大変に疑問視してゐたやうである、即ち声が精神の延長であり、声が思想交換の用をなす、心の柄でありとすれば必ずその声と共に各々異りたる形が現はれなければならぬと声物一如の原則を研究する傍ら、若しこの言霊が神代より我が国にのみ付与されてゐるものであれば、これが音韻文字がなければならぬと神代文字の研究に諸国を遍歴せられたことがある。然るに古家或は岩壁に記されてゐる神代文字は言霊の音韻文字とするには余りに縁遠いものばかりであつたのである。翁はかうして期待に背かれつつ諸国遍歴の途すがら近江国の大津より八幡に向かつて舟便を借りたことがあつた。其時図らずも水面に浮ぶ異様の波紋を発見したのであつた、その形態は方数町に亘り同一の形態を拾数分間も持続し、然かもその出現と消失が整然たる秩序をなし、或る何物かの指示するが如き実状を実見したのである。翁はその最初その何ものなるかを知らず、只だ不思議なるままに好奇心にかられて八幡に上陸すると共に湖岸の丘岡に登りてその実状を凝視したのである。然るにその出現の波紋は整然たる形態を保ちて一種の文字の形を備へてゐたのであつた。然かもそれが翁の考へてゐた言霊説と一致してゐた、翁は是れを文字と仮定して、その数の限りを写したのである、がその数は遂に七十五の多きに上つた、翁は是れを仮りに水茎文字とし、言霊の音韻文字としたのである。翁はこの文字に対して『声とは即ち心の柄の約りにして自動的となり、音とは他動的の響きの我が玉の緒に響き留まるといふ意義なり、而して声は心の柄なるが、故に心の姿なかるべからず、姿ありとせば是れを現はす文字はその形ならざるべからず、この声の形を現示するものは即ち水茎の文字なり』といふ主張をなすに到つたのである。以て翁がこの文字を如何に信じてゐたかが想像される。翁は自己の有する観念と、而して水茎文字の示す実体より総合してここに日本言霊の表解を完成するに到つたのである。

(省略)

水茎文字の実相

言霊の音韻文字である水茎文字の発見は明治十五年頃の事である、その出現の地は琵琶湖であつて、滋賀県蒲生郡岡山村大字竜王崎から湖上遙かに沖の島を望む一帯の湖面である。この竜王崎はまた俗に水茎の丘とも呼ばれてゐる。古今集の水茎ぶりと題して掲げられゐる。

水くきのおかのやかたにいもとあれとねてのあさけのゆきのふりはも[1]

といふ和歌と如何なる関係があるか否かは知らないがこの土地は古くは佐々木家の領する所であつて、丘の各所には古墳があり、丘の麓にして湖に面せるところには、水神社と称して佐々木家一族の霊を祀れるものがある。口碑によるとこの祭神は佐々木某の戦敗没落せしとき、家族の入水せるものを里人が祀りしものであるとの事であるが、その由緒はいま詳らかでない。

水茎文字は口碑伝説のものではなく、従つて記録による発見ではない、生きながらの文字の発見であるのである。天気清朗の日この丘にたちて、湖上遙かに沖の島を望む一帯の湖面を凝視するとき、微風だになき湖面は俄かに波たちて、大いなる波紋を描くのである、その描かれたる波紋は常に秩序整然として、一定の形態を備へ決して乱るることがない、而してその出現の時間は最初より形を整へるまでに四五分乃至十分を要し、文字の形態を整へてより二十分乃至三十分間現状を維持して消失するが、その出現の状態は日夜間断なく現はれては消え、消えては現じ、何ものかがありて書記するものの如く、文章を綴るものの如くに感ぜられる、然かもその文字の雄大なるは方拾数町に及び、誰にもその形状を認めることができるものである。いまその形態と発音の順序を言霊真澄鏡に準じて表示するならば、次の如きものである。

水茎文字はその形態より見るも秩序整然として、各所に伝はれる神代文字に比して、余りにも形を整へてゐる、故に是れを人為的の文字の如く思惟するものあるが、それは単なる臆測にすぎずして、水茎文字は実に自然の織りなす神意の文字にして、人巧をして左右し得べからざるは、実在の活文字にして之を実見せし者の誰もが容易に肯定するところであると思ふ。只だ是れを水茎文字と命名したるは、滋賀県蒲生郡岡山村竜王崎(俗称水茎丘)より望見するとき、何等の支障なくその全貌を眼界に収むることを得るがために翁が仮に呼称したにすぎざるもので、真乎の名称は他にあるやも知れない。蓋し神代文字に対する水茎文字はその出現の地より推して決して無理な名称ではないと思ふ。若しそれこの文字を単なる波紋と誤解するものがあらば、その雄大なる神秘に接するの必要があらうと思ふ。併しながらこの水茎の文字は音義解剖上に必要欠くべからざるものなりと雖ども、いま是れを実用文字として使用することの不便なるは遺憾である、併しこの文字は声の高低とその組織を明らかにし、我が国語の正しき発音順序を示したことは大なる収穫であつたのである。

(因に水茎文字出顕の地は滋賀県蒲生郡岡山村竜王崎より湖上遙かに沖の島、長命寺岬を望見する一帯の湖面であつて、東海道線近江八幡駅より西南里余の地である、その出現の時機は春夏秋冬の区別なしと雖ども天気清朗にして風なき日は殊更に望見に便利なるべし)脚注

- ↑ 古今和歌集 巻二十 1072番