みろく塔

この項目では、かつて天恩郷にあった塔について説明しています。霊界物語に登場する塔については「ミロク塔」をご覧ください。

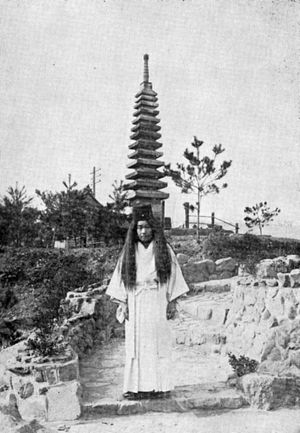

みろく塔(みろくとう)は、天恩郷の月照山に建てられた十三重の石塔。同じ塔が月宮殿の前にも建てられた。「五六七塔」「弥勒塔」と表記される場合もある。

概要

大正14年(1925年)4月25日、月照山の御神体としてみろく塔が建設された。塔の台石には四天使の像が彫られ、塔の下には神島の舎利が埋められた(→#神島の舎利と四天使)。13階層の石塔で、高さは6.66m(約2丈2尺)ある。[1]

後に同様の塔が月宮殿の前にも造られ、昭和2年(1927年)8月25日に完成した[2]。みろく塔と形は同じだが、少し大きかった[3]。(この塔の名称は不明)。

三鏡の中で王仁三郎は「私は自分の銅像は建てぬ事にして居る。私の像は十三段の石の塔である。台迄よせて十八になる。即ちミロクの意味である」[4]と語っているが、この「十三段の石の塔」とは、みろく塔(あるいは月宮殿前に建てた同形の塔)のことではないかと思われる。

神島の舎利と四天使

大国美都雄はみろく塔の建設に関して次のように述べている。

三月二十二日には、月の輪台ができ上がった。当時この月の輪台が何を意味するか判らなかったが、後に月の輪の西の端に十三階になっている石の塔が立った。この石の塔は、現在の天恩郷の南側の道路に面した石屋にあったものであるが、大先生がフト通りかかり見ると十三階の塔があるので、「それは売り物か」と尋ねられると、石屋は「これは私の失敗で、京都から十二階の塔を頼まれていたのですが、何気なしに作り上げてみると十三階になっており、注文主から引き取っては貰えず、今、雨ざらしになっているのです」と答えた。「それならそれを売ってくれないか」との話に石屋は大変喜こび、「こんな間違いの塔でもよいのなら手間代はいりません。石代だけでよいです」といって、全く安い値で手に入ったものである。

大先生[5]はその塔を月の輪台の西側に建てられた。これをみろく塔と名付けられたのである。しかしこの塔には、その当時発表されなかった神事がある。それはかつて神島が発見される前、大先生の口の中がはれてシャリが出たことがある。そのシャリが神島の形であった。それを手懸りに神島が発見された、という神秘な話である。大先生は、そのシャリを綾部から持ってこられ、その塔の下に、箱に入れて納められ、別に桧の板に、大八洲彦命、神国別命、言霊別命、大足彦命と書かれたものをシャリを中心に四方に埋めてその上に塔を建てられたのである。従って、みろく塔という名も、その意味から出たのである。略年表

- 大正14年(1925年)4月11日、基礎工事開始。

- 同年4月23日、地鎮祭。

- 同年4月25日、竣工。王仁三郎が入魂する。

- 昭和2年(1927年)8月25日、月宮殿の前にみろく塔と同じ塔が建てられる。

〔この年表は「大本年表」をもとに作成した(注記ある場合を除く)〕