「五六七殿」の版間の差分

| 15行目: | 15行目: | ||

* 大正9年(1920年)2月4日、節分祭の日に竣成祭が執行される。(午後1時から節分祭)<ref name="B195401c2323" /> | * 大正9年(1920年)2月4日、節分祭の日に竣成祭が執行される。(午後1時から節分祭)<ref name="B195401c2323" /> | ||

* 同年9月24日、至聖殿が竣工。[[金竜殿]]から[[大本皇大神]]の神霊が遷座される。<ref name="B195401c2323" /> | * 同年9月24日、至聖殿が竣工。[[金竜殿]]から[[大本皇大神]]の神霊が遷座される。<ref name="B195401c2323" /> | ||

* 昭和5年(1930年)3月18日、出口王仁三郎は[[大祥殿]]にて「弥勒殿」の大額(長さ4間=7.3m、幅5尺=1. | * 昭和5年(1930年)3月18日、出口王仁三郎は[[大祥殿]]にて「弥勒殿」の大額(長さ4間=7.3m、幅5尺=1.5m)を揮毫する<ref>[[大本年表]]による</ref>。 | ||

* 昭和11年(1936年)5月、[[第二次大本事件]]により五六七殿は破壊された。<ref>『大本七十年史 下巻』「{{obc|B195402c6232|建造物破却の命令}}」</ref> | * 昭和11年(1936年)5月、[[第二次大本事件]]により五六七殿は破壊された。<ref>『大本七十年史 下巻』「{{obc|B195402c6232|建造物破却の命令}}」</ref> | ||

2025年4月6日 (日) 13:59時点における最新版

この項目では、大正9年に完成した五六七殿について説明しています。昭和28年に完成したみろく殿については「みろく殿」をご覧ください。

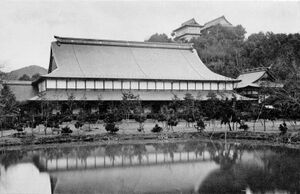

五六七殿(みろくでん)は、綾部の神苑にあった礼拝施設。至聖殿(神殿)の拝殿。本宮山の山麓、現在は緑寿館が建っている辺りに、大正9年(1920年)2月に完成した。

概要

- 表記ゆれ:みろく殿、ミロク殿、弥勒殿

- 総建坪は444坪で、広間は520畳敷き。上段の室を加えると計567畳敷きだった。[1]

- 五六七殿は拝殿であり、その奥に「至聖殿」(建坪30坪)という神殿が造られた。[1] →詳細は「至聖殿」を見よ

略年表

- 大正8年(1919年)4月3日、地鎮祭。[1]

- 大正9年(1920年)2月4日、節分祭の日に竣成祭が執行される。(午後1時から節分祭)[1]

- 同年9月24日、至聖殿が竣工。金竜殿から大本皇大神の神霊が遷座される。[1]

- 昭和5年(1930年)3月18日、出口王仁三郎は大祥殿にて「弥勒殿」の大額(長さ4間=7.3m、幅5尺=1.5m)を揮毫する[2]。

- 昭和11年(1936年)5月、第二次大本事件により五六七殿は破壊された。[3]

ギャラリー

-

建設中の五六七殿

-

鎮魂帰神の実修

-

破却された五六七殿

-

破却された五六七殿

関連項目

- みろく殿:昭和28年に完成した礼拝施設。