「籠神社」の版間の差分

| (同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||

| 7行目: | 7行目: | ||

* 鎮座地:京都府宮津市字大垣430 | * 鎮座地:京都府宮津市字大垣430 | ||

** 自治体の変遷:明治22年(1889年)与謝郡府中村(ふちゅうむら)/昭和29年(1954年)宮津市 | ** 自治体の変遷:明治22年(1889年)与謝郡府中村(ふちゅうむら)/昭和29年(1954年)宮津市 | ||

* 主祭神:彦火明命(ひこほあかりのみこと) 〈別名を天照国照彦火明命ともいい天孫邇邇藝命の兄弟神。天祖から息津鏡・邊津鏡を賜り、海の奥宮である冠島に降臨され、丹後・丹波地方に養蚕や稲作を広め開拓された神様〉<ref name="site_yuisyo">公式サイトの「[https://www.motoise.jp/about/about01/ 御祭神・御由緒]」(2024/7/26閲覧)</ref> <ref>彦火明命(天火明命)は、古事記ではオシホミミの子であり、ニニギの兄である。日本書紀本文では、ニニギの子である。</ref> | * 主祭神:彦火明命(ひこほあかりのみこと) 〈別名を天照国照彦火明命ともいい天孫邇邇藝命の兄弟神。天祖から息津鏡・邊津鏡を賜り、海の奥宮である冠島に降臨され、丹後・丹波地方に養蚕や稲作を広め開拓された神様〉<ref name="site_yuisyo">公式サイトの「[https://www.motoise.jp/about/about01/ 御祭神・御由緒]」(2024/7/26閲覧)</ref> <ref>彦火明命(天火明命)は、古事記ではオシホミミの子であり、ニニギの兄である。日本書紀本文では、ニニギの子である。[[旧事本紀]]ではニギハヤヒと同一視される。</ref> | ||

** 養老元年(西暦717年)以前は、彦火々出見命が主祭神だった。<ref>『元伊勢籠神社御由緒略記』1頁による。同略記では彦火々出見命は〈彦火明命の別名とも伝えられる〉と記されている。だが記紀では彦火々出見命(ホオリ、山幸彦)と彦火明命は別神である。</ref> | ** 養老元年(西暦717年)以前は、彦火々出見命が主祭神だった。<ref>『元伊勢籠神社御由緒略記』1頁による。同略記では彦火々出見命は〈彦火明命の別名とも伝えられる〉と記されている。だが記紀では彦火々出見命(ホオリ、山幸彦)と彦火明命は別神である。</ref> | ||

** 戦前の文献には、主祭神を「天水分神《あめのみくまりのかみ》」とし、社名「籠」を「こもり」と読ませているものが少なくない<ref>【例】『官国幣社便覧』明治26年(1893年){{ndldl|815227/1/59}} / 『全国神社祭神銘鑑』大正8年(1919年){{ndldl|963133/1/37}} / 『神社参拝之栞 天の巻』昭和2年(1927年){{ndldl|1102212/1/48}} / 『大日本神社志 3』昭和8年(1933年){{ndldl|1264534/1/23}} / 『全国官国幣社写真帖』昭和12年(1937年){{ndldl|1686202/1/291}}</ref>。同神は現在は相殿に祭られている。 | ** 戦前の文献には、主祭神を「天水分神《あめのみくまりのかみ》」とし、社名「籠」を「こもり」と読ませているものが少なくない<ref>【例】『官国幣社便覧』明治26年(1893年){{ndldl|815227/1/59}} / 『全国神社祭神銘鑑』大正8年(1919年){{ndldl|963133/1/37}} / 『神社参拝之栞 天の巻』昭和2年(1927年){{ndldl|1102212/1/48}} / 『大日本神社志 3』昭和8年(1933年){{ndldl|1264534/1/23}} / 『全国官国幣社写真帖』昭和12年(1937年){{ndldl|1686202/1/291}}</ref>。同神は現在は相殿に祭られている。 | ||

| 13行目: | 13行目: | ||

== 由緒 == | == 由緒 == | ||

〔公式サイトの「御祭神・御由緒」<ref name="site_yuisyo" />及び『元伊勢籠神社御由緒略記』を参考にして作成した〕 | |||

神代の昔に、真名井原(現在「真名井神社」がある場所)に豊受大神を祭る「匏宮《よさのみや》」があった。 | 神代の昔に、真名井原(現在「真名井神社」がある場所)に豊受大神を祭る「匏宮《よさのみや》」があった。 | ||

| 28行目: | 28行目: | ||

== 大本との関わり == | == 大本との関わり == | ||

「[[元伊勢]]」と呼ばれる神社は複数あるが、大本で「元伊勢」と言えば福知山市大江町の[[皇大神社]]のことである。大本と籠神社とは大きな関わりはない。だが、大本と深い関わりがある[[ | 「[[元伊勢]]」と呼ばれる神社は複数あるが、大本で「元伊勢」と言えば福知山市大江町の[[皇大神社]]のことである。大本と籠神社とは大きな関わりはない。だが、大本と深い関わりがある[[冠島沓島 (おしまめしま)|冠島・沓島]](男島・女島)は籠神社にとっても重要である。籠神社の元の鎮座地である真名井神社は「奥宮」だが、冠島は“海の奥宮”<ref name="site_yuisyo" />と位置づけられている。 | ||

『大本七十年史』に〈籠神社の海部宮司の話によれば、男島・女島は吉佐の宮の奥宮であり、祭神は国常立尊であるという〉<ref>『[[大本七十年史]] 上巻』「{{obc|B195401c1611|冠島と沓島}}」</ref>と記されている。 | 『大本七十年史』に〈籠神社の海部宮司の話によれば、男島・女島は吉佐の宮の奥宮であり、祭神は国常立尊であるという〉<ref>『[[大本七十年史]] 上巻』「{{obc|B195401c1611|冠島と沓島}}」</ref>と記されている。 | ||

| 43行目: | 43行目: | ||

== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||

[https://www.motoise.jp/ 籠神社](公式サイト) | * [https://www.motoise.jp/ 籠神社](公式サイト) | ||

* | * {{wp|籠神社}} | ||

* | * {{wp|宮津市}} | ||

* | * {{wp|府中村 (京都府)}} | ||

* | * {{wp|天火明命}} | ||

* | * {{wp|ホオリ}}(彦火火出見尊) | ||

* | * {{wp|水分神}} | ||

== 脚注 == | == 脚注 == | ||

2025年3月6日 (木) 07:51時点における最新版

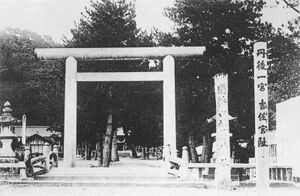

籠神社(このじんじゃ)は、京都府宮津市にある神社。「元伊勢」として有名。

概要

- 鎮座地:京都府宮津市字大垣430

- 自治体の変遷:明治22年(1889年)与謝郡府中村(ふちゅうむら)/昭和29年(1954年)宮津市

- 主祭神:彦火明命(ひこほあかりのみこと) 〈別名を天照国照彦火明命ともいい天孫邇邇藝命の兄弟神。天祖から息津鏡・邊津鏡を賜り、海の奥宮である冠島に降臨され、丹後・丹波地方に養蚕や稲作を広め開拓された神様〉[1] [2]

- 延喜式内社(名神大社)。丹後国一宮。国幣中社[5]。

由緒

〔公式サイトの「御祭神・御由緒」[1]及び『元伊勢籠神社御由緒略記』を参考にして作成した〕

神代の昔に、真名井原(現在「真名井神社」がある場所)に豊受大神を祭る「匏宮《よさのみや》」があった。

第10代崇神天皇39年3月3日に、天照大神が大和の笠縫邑からこの地に遷り、天照大神と豊受大神を「吉佐宮《よさのみや》」という宮号で4年間、一緒に祭った。[6] [7]

現在の地名の「与謝郡」や「与謝の海」の「よさ」は、この宮号(匏宮、吉佐宮)に由来している。

天照大神は第11代垂仁天皇の御代に、豊受大神は第21代雄略天皇の御代に、それぞれ伊勢に遷った。

両大神が伊勢に遷宮した後、養老3年(西暦719年)に当社の本宮を現在地へ遷し、社名を「籠宮《このみや》」に改め、天孫・彦火明命を主祭神として祭った。

「籠宮」の由来は〈彦火明命が、竹で編んだ籠船に乗って、海神の宮(これを龍宮とか、常世とも呼びます)に行かれたとの故事〉[1]による。

大本との関わり

「元伊勢」と呼ばれる神社は複数あるが、大本で「元伊勢」と言えば福知山市大江町の皇大神社のことである。大本と籠神社とは大きな関わりはない。だが、大本と深い関わりがある冠島・沓島(男島・女島)は籠神社にとっても重要である。籠神社の元の鎮座地である真名井神社は「奥宮」だが、冠島は“海の奥宮”[1]と位置づけられている。

『大本七十年史』に〈籠神社の海部宮司の話によれば、男島・女島は吉佐の宮の奥宮であり、祭神は国常立尊であるという〉[8]と記されている。

『元伊勢籠神社御由緒略記』11頁には〈海部氏の二千年来の伝世鏡である息津鏡邊津鏡を始祖彦火明命が天祖から親授されて、実にこの冠島(別名常世嶋、沖津嶋、雄嶋、大嶋)に天降られたと伝えるのである。又、沓嶋(別名、雌嶋、姫嶋、小嶋)には后神市杵嶋姫命が天降られている〉と記されている。

参考文献

- 『元伊勢籠神社御由緒略記』昭和51年(1976年)初版、平成21年(2009年)五訂新版、元伊勢籠神社社務所

関連項目

外部リンク

- 籠神社(公式サイト)

- 籠神社 - ウィキペディア

- 宮津市 - ウィキペディア

- (京都府) 府中村 (京都府) - ウィキペディア

- 天火明命 - ウィキペディア

- ホオリ - ウィキペディア(彦火火出見尊)

- 水分神 - ウィキペディア

脚注

- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 公式サイトの「御祭神・御由緒」(2024/7/26閲覧)

- ↑ 彦火明命(天火明命)は、古事記ではオシホミミの子であり、ニニギの兄である。日本書紀本文では、ニニギの子である。旧事本紀ではニギハヤヒと同一視される。

- ↑ 『元伊勢籠神社御由緒略記』1頁による。同略記では彦火々出見命は〈彦火明命の別名とも伝えられる〉と記されている。だが記紀では彦火々出見命(ホオリ、山幸彦)と彦火明命は別神である。

- ↑ 【例】『官国幣社便覧』明治26年(1893年)NDLDL蔵書 PID:815227/1/59 / 『全国神社祭神銘鑑』大正8年(1919年)NDLDL蔵書 PID:963133/1/37 / 『神社参拝之栞 天の巻』昭和2年(1927年)NDLDL蔵書 PID:1102212/1/48 / 『大日本神社志 3』昭和8年(1933年)NDLDL蔵書 PID:1264534/1/23 / 『全国官国幣社写真帖』昭和12年(1937年)NDLDL蔵書 PID:1686202/1/291

- ↑ 延喜式神名帳では山陰道8ヶ国唯一の官幣大社だった。昇格運動が行われ昭和20年(1945年)3月25日の第86回帝国議会で、満場一致で官幣大社昇格が可決された。しかし敗戦によって実現しなかった。『元伊勢籠神社御由緒略記』4頁

- ↑ 日本書紀によると崇神天皇6年に天照大神と倭大国魂の二柱が宮中の外へ祭られるようになり、天照大神は笠縫邑に祭られた。

- ↑ 倭姫命世記によると崇神天皇39年に「吉佐宮」に4年間祭った。『国史大系 第7巻』明治31年(1898年)、経済雑誌社、「倭姫命世記」482頁、NDLDL蔵書 PID:991097/1/255

- ↑ 『大本七十年史 上巻』「冠島と沓島#」