「金竜海」の版間の差分

| (同じ利用者による、間の13版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

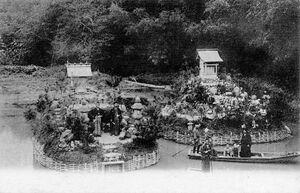

[[ファイル:金竜海(大正5年).jpg|thumb|金竜海。大正5年撮影。]] | |||

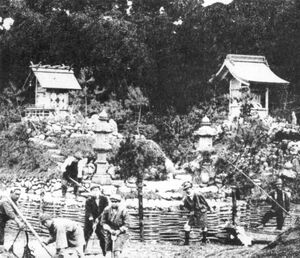

[[ファイル:金竜海を造営している(大正3年).jpg|thumb|造営中の金竜海。大正3年9月撮影。]] | |||

[[ファイル:大本男嶋・女嶋(絵葉書).jpg|thumb|冠島(左)と沓島(右)。]] | |||

[[ファイル:金竜海1.jpg|thumb|金竜海]] | |||

'''金竜海'''(きんりゅうかい)は、綾部の大本の神苑([[梅松苑]])にある人口の池。 | '''金竜海'''(きんりゅうかい)は、綾部の大本の神苑([[梅松苑]])にある人口の池。 | ||

| 29行目: | 34行目: | ||

綾部町の排水・防火・灌漑用の用水池が、[[本宮山]]山麓に造られてあり、[[質山]]から引いた水が貯えられてあった。そこから町へ水を落とすため、大本の敷地内を通させて欲しいと交渉に来た。それによって、用水池から金竜海に水路が掘られ、金竜海に水が満たされることになった。<ref name="B138910c09">『大地の母 第10巻』「{{obc|B138910c09|十万道}}」</ref> | 綾部町の排水・防火・灌漑用の用水池が、[[本宮山]]山麓に造られてあり、[[質山]]から引いた水が貯えられてあった。そこから町へ水を落とすため、大本の敷地内を通させて欲しいと交渉に来た。それによって、用水池から金竜海に水路が掘られ、金竜海に水が満たされることになった。<ref name="B138910c09">『大地の母 第10巻』「{{obc|B138910c09|十万道}}」</ref> | ||

『[[大本年表]]』によると、水が満たされた日は大正3年(1914年)11月16日だが、資料によっては異なることが書いてある。 | |||

# 『[[聖師伝]]』には、第一期工事の最中に町から交渉があり、工事が終わった後に「水がまんまんとたたえられ」たと書いてあるので、大正3年(1914年)9月23日の第一期工事竣成の直後ということになる。<ref>『聖師伝』「{{obc|B100800c21|21 神苑の拡張と造営}}」</ref> | # 『[[聖師伝]]』には、第一期工事の最中に町から交渉があり、工事が終わった後に「水がまんまんとたたえられ」たと書いてあるので、大正3年(1914年)9月23日の第一期工事竣成の直後ということになる。<ref>『聖師伝』「{{obc|B100800c21|21 神苑の拡張と造営}}」</ref> | ||

# 『[[大本七十年史]] | # 『[[大本年表]]』には大正3年11月14日から貯水作業が開始され11月16日にそれが完了したことが記されている<ref>大本年表の大正3年11月14日の項「11・14 本日より金竜海貯水のため、二六名の役員信者昼夜兼行の活動。(11・16了)」</ref>。『[[大本七十年史]]』には、「一一月一六日作業のおわると同時に、ちょうど町の通水路ができ、その最初の水が流入して池に満水した」<ref name="B195401c2122" />と書いてあり、大正3年(1914年)11月16日ということになる。 | ||

# 『[[大地の母]]』では、大正3年(1914年)11月20日に[[千家尊福]]が来綾した場面ではまだ水が入っていない<ref>『大地の母』「{{obc|B138910c05|金神の篭池}}」:「一行は王仁三郎の案内で、まだ水の入らぬ金龍海を見、未完成の神苑内を歩き回る」</ref>。大正4年(1915年)3月5日(五女・[[尚江]]の誕生)以降、5月7日([[大槻米]]の帰幽)の間に、水が入ったエピソードが書いてある<ref name="B138910c09" />。 | |||

# 『[[新月の光]]』には、池(金竜海)が「完全に出来あがるという三日ほど前になって、突然町の方から」水を通させて欲しいと頼みに来て、「三年越しの疑問の種であった金竜海の水の問題は解決された」と書いてあるので、大正5年(1916年)3月19日の第三期工事竣成の際に水が引かれたということになる。<ref>『新月の光』0014「{{obc|B107300c0014|金竜海の注ぎ水}}」</ref> | # 『[[新月の光]]』には、池(金竜海)が「完全に出来あがるという三日ほど前になって、突然町の方から」水を通させて欲しいと頼みに来て、「三年越しの疑問の種であった金竜海の水の問題は解決された」と書いてあるので、大正5年(1916年)3月19日の第三期工事竣成の際に水が引かれたということになる。<ref>『新月の光』0014「{{obc|B107300c0014|金竜海の注ぎ水}}」</ref> | ||

# ローマン・ドブジンスキー<ref>元ポーランド国営放送制作局長、元世界エスペラント協会副会長、現世界エスペラント協会名誉会長</ref>著、矢野裕巳・和訳『Rakontoj el Oomoto(大本物語)』<ref>[[天声社]]、2013年頃の刊行</ref>第17章<ref>[http://www.epa.jp/pg284.html EPA公式サイト内](2019/11/18閲覧)</ref>には「1917年11月16日、市の顧問達それぞれが、大本へお願いにやってきました。願いが受け入れられ、やがて、建設作業が始まりました。水のない池もまた、底から水が満ちた池になりました」とあるので、大正6年(1917年)11月16日以降に水が入ったことになる。 | |||

このように資料によって諸説ある。 | |||

== 構造 == | == 構造 == | ||

| 63行目: | 69行目: | ||

== 破壊と再建 == | == 破壊と再建 == | ||

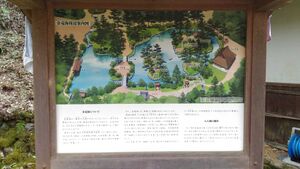

[[ファイル:金竜海の案内板2019.jpg|thumb|現在の金竜海の案内板。平成31年(2019年)4月撮影。]] | |||

[[第二次大本事件]]により、神苑は跡形もなく破壊された。金竜海は埋めて整地され、何鹿郡設グランドが作られた。<ref name="B195402c6232">『大本七十年史 下巻』「{{obc|B195402c6232|建造物破却の命令}}」</ref> <ref name="B195402c6331">『大本七十年史 下巻』「{{obc|B195402c6331|信仰の護持}}」</ref> | [[第二次大本事件]]により、神苑は跡形もなく破壊された。金竜海は埋めて整地され、何鹿郡設グランドが作られた。<ref name="B195402c6232">『大本七十年史 下巻』「{{obc|B195402c6232|建造物破却の命令}}」</ref> <ref name="B195402c6331">『大本七十年史 下巻』「{{obc|B195402c6331|信仰の護持}}」</ref> | ||

| 70行目: | 78行目: | ||

== 金竜海の島や神社 == | == 金竜海の島や神社 == | ||

[[ファイル:綾部の大八洲神社(絵葉書).jpg|thumb|金竜海の中の[[大八洲神社]]。]] | |||

[[ファイル:金竜神社・三社大神・護国神社・三柱神社(絵葉書).jpg|thumb|金竜海の横(南側)にあった社。右から[[金竜神社]]、[[三社神社]]、[[護国神社]]、[[御柱神社]]。]] | |||

* [[大八洲]](神島)、[[大八洲神社]] | * [[大八洲]](神島)、[[大八洲神社]] | ||

* [[六合大島]]、[[六合大神社]] | * [[六合大島]]、[[六合大神社]] | ||

| 148行目: | 159行目: | ||

<references/> | <references/> | ||

[[Category:湖沼 | {{デフォルトソート:きんりゆうかい}} | ||

[[Category:霊界物語の湖沼 | [[Category:金竜海|*]] | ||

[[Category:梅松苑]] | |||

[[Category:湖沼]] | |||

[[Category:霊界物語の湖沼]] | |||

2025年4月5日 (土) 16:03時点における最新版

金竜海(きんりゅうかい)は、綾部の大本の神苑(梅松苑)にある人口の池。

神勅によって大正3~5年に造営された。昭和10年の第二次大本事件で当局によって埋め立てられてしまったが、昭和23年に再掘された。

造営の理由

明治37年(1904年)から筆先によって、竜宮の乙姫の鎮座する池を神苑内に掘らねばならないことが示されていた。

「竜宮の乙姫殿には、お住いなさる、お遊びなさるところをこしらえて上げますのざ。出口直に初発に型がさしてあるぞよ。この近くの屋敷のうちに、ざいぶ(大分)大きな堤も掘らなならんぞよ」〔筆先 明治37年旧12月18日〕 [1]

「今度の二度目の世の立替えについて、もとの陸の竜宮館へ立ち返りて、お宮が立ちて竜宮の乙姫どののお池ができたら、物事は神のほうは成就いたすから、今の世話がご苦労なれど、後のお宮になりたら相住まいではおれんから……」〔筆先 明治42年旧7月18日〕 [2]

大正3年(1914年)夏、王仁三郎は「いよいよ竜宮の乙姫さんの池を掘る」と宣言し、工事が始まった。[3]

〔この項目は『大地の母 第10巻』「金神の篭池#」をもとに作成した〕

名称

造営工事

王仁三郎は大正2年(1913年)から3年にかけて綾部の大本周辺の土地を次々と買収し神苑を拡張して行った。「金竜海」という池を掘ることになり、大正3年8月8日に地鎮祭を行い、池の掘削が始まった。王仁三郎は陣頭指揮を取り、朝早くから日暮れまで工事が進められ、9月26日には金竜海の中の沓島・冠島が出来て、小さなお宮が竣工し鎮座祭を行った。[4]

しかし池を掘っても水が溜まらない。水も出ないのに池など掘ってと町の人たちから笑われながらも、作業を強行した。すると11月16日作業が終わると同時に、ちょうど町の通水路が出来て、その水が流入して池が満水となった。[4]

大正4年(1915年)5月に第二期工事、翌5年3月に第三期工事が竣成し、足かけ三年にわたる金竜海造成工事が完了した。

池の水

綾部町の排水・防火・灌漑用の用水池が、本宮山山麓に造られてあり、質山から引いた水が貯えられてあった。そこから町へ水を落とすため、大本の敷地内を通させて欲しいと交渉に来た。それによって、用水池から金竜海に水路が掘られ、金竜海に水が満たされることになった。[5]

『大本年表』によると、水が満たされた日は大正3年(1914年)11月16日だが、資料によっては異なることが書いてある。

- 『聖師伝』には、第一期工事の最中に町から交渉があり、工事が終わった後に「水がまんまんとたたえられ」たと書いてあるので、大正3年(1914年)9月23日の第一期工事竣成の直後ということになる。[6]

- 『大本年表』には大正3年11月14日から貯水作業が開始され11月16日にそれが完了したことが記されている[7]。『大本七十年史』には、「一一月一六日作業のおわると同時に、ちょうど町の通水路ができ、その最初の水が流入して池に満水した」[4]と書いてあり、大正3年(1914年)11月16日ということになる。

- 『大地の母』では、大正3年(1914年)11月20日に千家尊福が来綾した場面ではまだ水が入っていない[8]。大正4年(1915年)3月5日(五女・尚江の誕生)以降、5月7日(大槻米の帰幽)の間に、水が入ったエピソードが書いてある[5]。

- 『新月の光』には、池(金竜海)が「完全に出来あがるという三日ほど前になって、突然町の方から」水を通させて欲しいと頼みに来て、「三年越しの疑問の種であった金竜海の水の問題は解決された」と書いてあるので、大正5年(1916年)3月19日の第三期工事竣成の際に水が引かれたということになる。[9]

- ローマン・ドブジンスキー[10]著、矢野裕巳・和訳『Rakontoj el Oomoto(大本物語)』[11]第17章[12]には「1917年11月16日、市の顧問達それぞれが、大本へお願いにやってきました。願いが受け入れられ、やがて、建設作業が始まりました。水のない池もまた、底から水が満ちた池になりました」とあるので、大正6年(1917年)11月16日以降に水が入ったことになる。

このように資料によって諸説ある。

構造

金竜海の中には四つの島がある。大八洲(別名・神島)、六合大島、沓島、冠島で、それぞれに神社が鎮座している。

その西側には西海(西金竜海)が造られ、西海に囲まれる位置に教祖殿(大正8年2月竣成)や黄金閣(最初は言霊閣と呼ばれた。大正8年11月竣成)が建てられた。

金竜海の形について王仁三郎は、霊界で見た形の通りに造ったと述べている。[15]

金竜海は世界の縮図として造られている。

この霊域日本国の中府に天御柱アオウエイの母音なす金竜海が神示に因りて築かれたのである。名づけて大八洲と称し、世界の縮写とす。

大八洲を分ちて ○本州(本邦) ○四国(リンゴ島一名矢的島) ○九州(岩戸島) ○北海道(大島) ○台湾(小島) ○外に男島 ○女島を築造し以て、豊秋津根別の国の神霊を奉斎せるも、深甚遠大なる神誓神約の在します事であつて、今は発表する事が出来ないのである。神島

金竜海は神島と関係が深い。金竜海で一番大きい島は大八洲と呼ばれるが、別名を神島と呼ぶ。

- 大正5年(1916年)6月、神島開きが行われた。9月8日(旧8月11日)には王仁三郎ら一行6人が再び神島に渡ったが、海岸の岩の洞穴で王仁三郎は神宝を授かった。帰綾後、神宝を金竜海の大八洲の岩戸の中に仮遷座した。[16]

- 「金竜界の神島に御宮を建て下さりて、三体の大神様に御鎮りに成りて貰ふて、結構で在るなれど、モ一段上へ上りて守護を致して、本宮山に御宮を建て、三体の大神さまが御鎮りに御成なされたら、地の先祖が神嶋の(一名大八洲)御宮へ鎮りて、天のミロク様と地の先祖とが、末代の世を持ちて、治めて行かねば、外の神魂では末代の世は続いては行かん斯世で在るぞよ。」〔大本神諭 大正6年旧10月16日#〕

鉱泉と鶴山草木染

金竜海に沿った斜面に湧いていた鉱泉は、胃腸病などに効能があるとして信者に活用されていた。出口澄子は植物染(草木染)の研究に取り組んでいたが、昭和10年(1935年)2月下旬頃、五六七殿で祈願をすると「鉱泉につけよ」と神示があった。早速その通りにすると、様々に色が変わり、また色落ちがしなかった。京都染織試験所へ持ち込み試験をしてもらった結果、3月9日に証明された。澄子はこれを「鶴山草木染(つるやまそうもくぞめ)」と呼んだ。[17]

破壊と再建

第二次大本事件により、神苑は跡形もなく破壊された。金竜海は埋めて整地され、何鹿郡設グランドが作られた。[18] [19]

大戦後に神苑が再建され、金竜海も再掘された。昭和23年(1948年)1月、再掘の起工式が行われ、昭和25年(1950年)に第一期工事が完成した。[20]

事件前の金竜海と較べて、現在の金竜海は形や大きさは多少異なるが、四つの島(大八洲、六合大島、沓島、冠島)の配置など、構造はほぼ同じである。ただし教祖殿や言霊閣がないため、西海の範囲は狭くなっている。

金竜海の島や神社

年表

昭和10年までは『大本年表』を元に作成した。それ以降は『大本七十年史』を元に作成した。

- 大正3年(1914年)

- 6月23日:金竜海の敷地を買収。

- 7月25日:金竜海の各島のお宮及び蛙声園の起工式。

- 8月8日:開掘の地鎮祭。

- 9月23日:第一期工事竣工。

- 11月14日~16日:金竜海貯水のため、26名の役員信者が昼夜兼行の活動。(金竜海に水が入った時期は資料によって異なる。「#池の水」を見よ)

- 大正4年(1915年)

- 5月10日:第二期工事竣工。

- 5月19日:金竜海から霊石が現れ、23日に金竜殿に仮遷座。

- 9月15日:第二期工事竣工式。

- 11月:第三期工事に着手。

- 大正5年(1916年)

- 3月19日:第三期工事竣工。

- 9月8日:神島で授かった神宝を、金竜海の大八洲の岩戸内に遷座する。

- 9月12日:出口直は大八洲岩戸に初めて参拝。

- 大正6年(1917年)

- 5月2日:金竜海の西海の工事に着手。

- 9月23日:大八洲神社地鎮祭。西海工事竣工。大八洲神社の基礎工事完了。

- 9月24日:沓島、冠島の神霊を鎮祭。

- 9月下旬:大八洲に神代文字の石柱を建てる。

- 10月10日:大八洲神社の上棟式。

- 11月29日:大八洲神社の鎮祭式。

- 大正7年(1918年)

- 4月27日:王仁三郎の審神で鎮祭修業を大八洲岩戸で行うことになる。

- 大正14年(1925年)

- 12月13日:王仁三郎は大八洲神社に参拝。岩戸前を切り開くよう指示。

- 12月25日:岩戸口を開く工事が終わる。

- 大正15年(1926年)

- 2月2日:大八洲岩戸開きの奉告祭を執行。

- 2月15日:大八洲神社の地下のお宮を岩戸神社と奉称する。

- 3月3日:大八洲神社裏の地所を買収。

- 昭和3年(1928年)

- 3月7日:金竜海の畔に玉治神社(玉治竜神を鎮祭)竣成。

- 3月24日(閏2月3日):金竜海及び西石の宮の礼拝の神言を天津祝詞に改める。

- 11月26日:大八洲神社参拝は初修行終了の際のみにする。

- 昭和4年(1929年)

- 5月24日:大八洲参拝者に「うしとらのこんじん、ひつじさるのこんじん」の神号幅を賜ることとなる。

- 11月4日:大八洲神社へ御手代ご鎮祭(入蒙の際に一行の危難を救った御手代)。

- 昭和5年(1930年)

- 7月19日:大八洲旧社務所を鶴山(本宮山)に移築、上棟式(文芸館となる)。

- 昭和7年(1932年)

- 9月7日:金竜海西側の石垣の修復工事完了。

- 昭和9年(1934年)

- 3月1日:大八洲神社下に鎮座の岩戸神社の神霊を教祖殿に遷座する。

- 4月11日:元岩戸神社跡(大八洲神社下)へ白竜明神鎮座。

- 昭和10年(1935年)

- 3月:出口澄子は金竜海の畔の鉱泉で草木染の染色不変処理に成功。

- 昭和11年(1936年)

- 金竜海は埋められ整地され、何鹿郡設グランドが作られた。[18] [19]

- 昭和23年(1948年)

- 1月1日:金竜海再掘の起工式が行われる。[20]

- 11月2日:沓島神社・冠島神社の鎮祭。

- 昭和25年(1950年)

- 2月:大八洲(神島)が完成。

- 昭和26年(1951年)

- 4月8日:大八洲神社の着工。

- 10月30日:大八洲神社の鎮座祭。

霊界物語での金竜海

霊界物語で「金竜海」は第10巻附録 第三回高熊山参拝紀行歌(三)#に名前が1回出るだけである。

「金竜池」は3回出るがいずれも名前だけの登場であり、舞台になるわけではない。

脚注

- ↑ この筆先は大本神諭には収録されていない。『大地の母』から引用した。

- ↑ この筆先は大本神諭には収録されていない。『大地の母』から引用した。(大本神諭の五巻本には似たような筆先が掲載されている。第5巻p19)

- ↑ 『幼ながたり』「6 尉と姥#」:「ある日、先生が“竜宮の乙姫の池”を掘れ、と言われまして、それが綾部大本神苑の金竜池のはじまりであります」

- ↑ 4.0 4.1 4.2 『大本七十年史 上巻』「「敷島新報」と直霊軍部隊#」

- ↑ 5.0 5.1 『大地の母 第10巻』「十万道#」

- ↑ 『聖師伝』「21 神苑の拡張と造営#」

- ↑ 大本年表の大正3年11月14日の項「11・14 本日より金竜海貯水のため、二六名の役員信者昼夜兼行の活動。(11・16了)」

- ↑ 『大地の母』「金神の篭池#」:「一行は王仁三郎の案内で、まだ水の入らぬ金龍海を見、未完成の神苑内を歩き回る」

- ↑ 『新月の光』0014「金竜海の注ぎ水#」

- ↑ 元ポーランド国営放送制作局長、元世界エスペラント協会副会長、現世界エスペラント協会名誉会長

- ↑ 天声社、2013年頃の刊行

- ↑ EPA公式サイト内(2019/11/18閲覧)

- ↑ 『新月の光』0014「金竜海の注ぎ水」:「大本の神苑内に三千余坪の池を掘りはじめられた」

- ↑ 『大地の母 第10巻』「金神の篭池#」:「全部完成すれば三千余坪の人工池が神苑内に満々と水を張り」

- ↑ 月鏡「信濃国皆神山」#:「私は明治三十一年高熊山にて修行中、神懸りになつて、一番につれて来られたのが天教山の富士山と、この皆神山とである。霊界で見た山はこれよりもずつと大きく美しかつたが、大体の形は今見るのと些しも違はぬ。眼下に見ゆる大溝池、あの形に型取つて金竜海は造つたのだ」

- ↑ 『大本七十年史 上巻』「神島開き#」

- ↑ 『大本七十年史 下巻』「二代教主と鶴山織#」

- ↑ 18.0 18.1 『大本七十年史 下巻』「建造物破却の命令#」

- ↑ 19.0 19.1 『大本七十年史 下巻』「信仰の護持#」

- ↑ 20.0 20.1 『大本七十年史』「造営と祭事#」